Miguel de Cervantes y

Saavedra - Don Quijote de la Mancha - Ebook:

HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP

Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006

HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP

Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006

CLASSICISTRANIERI

HOME PAGE - YOUTUBE

CHANNEL

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

E.V. Régnier : Jacques Bonhomme (1871)

Static

Wikipedia 2008 (no

images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

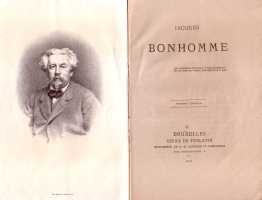

| RÉGNIER, Victor Édmond Vital

(1822-1886)

: Jacques Bonhomme.- Sixième

édition.- Bruxelles : Office de publicité, 1871.- 35 p.-[1] f. de

pl. en front. ; 21 cm.

Saisie du texte : O. Bogros pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (16.III.2012) [Ce texte n'ayant pas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement des fautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@cclisieuxpaysdauge.fr, [Olivier Bogros] obogros@cclisieuxpaysdauge.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées. Texte établi sur l'exemplaire d'une collection particulière Jacques Bonhomme

par

[E.-V. Régnier] ~ * ~ ~ * ~

Aux boucheries de Paris, je n'étais qu'acheteur,

On m'y mène en victime, maintenant, j'en ai peur. La guerre est à la politique ce qu'est à la médecine une opération chirurgicale : un mal ayant pour motif la suppression d'un mal plus grand. Autant on admire l'habile opérateur, pouvant en quelques secondes de moins qu'un autre obtenir un résultat qui sauve la vie ou prolonge l'existence, autant l'on doit toute son admiration à l'habile gouvernant qui, par une guerre promptement et habilement dirigée, amène des résultats heureux et décisifs dont le but sera de tirer une nation d'un marasme mortel ou de lui permettre de croître en pleine vigueur. Mais que dirait-on d'un médecin qui ferait une opération chirurgicale inutile, dans le cas où elle ne pourrait amener aucun résultat, ou non nécessaire, dans le cas où le patient pourrait être guéri par les remèdes ordinaires ? Il n'y a pas une voix qui ne s'élèverait contre cet inhabile docteur, et il n'y a pas une famille qui n'appellerait en garantie et n'obtiendrait des tribunaux une juste indemnité pour la cruelle indifférence ou pour l'ignorance coupable de cet homme. Eh bien, mes chers compatriotes, c'est ce qui nous est arrivé. L'Empereur, mal conseillé, a commencé une guerre qui n'était pas nécessaire ; il l'a mal conduite ; il nous a laissé après Sedan affaiblis et sanglants ; il fallait que la régente, son alter ego, qui s'était cru le talent nécessaire pour le remplacer, mit de suite fin à cette guerre, qui devait inutilement épuiser nos forces. Il était temps alors ; il fallait avoir le courage de reconnaître sa faute et ne pas essayer de la cacher en l'augmentant davantage, dans l'espérance d'un succès trompeur. Oui, cela, honnêtement, il fallait le faire, fort de votre conscience et quelles qu'en pussent être pour vous les conséquences. Non : vous n'avez pas eu la réelle bravoure ; vous avez craint la calomnie que tout-cœur bien placé doit dédaigner ; vous avez, comme le médecin qui déserte son poste en faisant dire qu'il est absent, laissé tranquillement s'accroître notre mauvaise position, et cependant c'était pour vous seule que nous pouvions et que nous devions compter. En votre gouvernement à tous deux, à tort ou à raison, nous avions mis notre confiance, et vous n'avez pas su dignement y répondre. Vous n'avez pas été à la hauteur de votre tâche. Ah ! pour vous les regrets et les remord s; nous tâcherons de vous oublier. Maintenant, que vous dire à vous, misérables empiriques, qui êtes venus vous ruer autour du lit du pauvre Jacques Bonhomme et qui, de malade qu'il était, l'avez en trois mois amené presque à l'agonie ? Arrière ! il faut qu'à coups de fouets l'on vous chasse de sa maison : l'absence des remèdes de jongleurs et de charlatans tels que vous suffira pour que lentement ses forces reviennent. Quoi ! mes chers compatriotes, il n'y a pas un seul de nous qui voudrait confier ses vieilles chaussures à réparer à un journaliste et sa vache malade à un avocat, et qui, dans le cas où soit ce savetier, soit ce vétérinaire de contrebande, voudrait à toute force faire son apprentissage sur notre propriété, ne le chasserait honteusement. Ne pensons-nous donc pas que la direction d'un grand pays comme le nôtre demande, pour être bien faite, un apprentissage aussi long que celui nécessaire pour devenir un bon cordonnier ? Croyons-nous que la profession de directeur suprême d'un grand État puisse s'improviser ? Devons-nous ainsi laisser l'absolue disposition de notre famille, de nos propriétés, de tous nos biens, de nous-mêmes à ceux auxquels nous ne confierons pas le soin des objets, à nous appartenant, de la plus minime valeur ? Ah ! levons-nous tous et crions-leur : » Arrêtez ! malheureux ; qu'avez-vous fait ? Par quel immense et fol amour-propre vous êtes-vous arrogé le droit d'agir pour nous ? Pensez-vous, à une douzaine que vous êtes, avoir plus d'esprit, de talent, de jugement que quarante millions de vos concitoyens, que vous semblez juger ainsi incapables de se gouverner eux-mêmes ? » On comprend que dans certains cas l'on dise : nous sommes responsables de nos actes ; mais cela ne vous est pas possible, à vous. Est-ce que vos misérables fortunes et vos chétives existences peuvent entrer en balance avec nos provinces désolées, ravagées, ruinées ? Est-ce que nos maisons incendiées, nos fils que vous avez fait tuer, nos femmes, nos sœurs, nos mères et nos pauvres petits enfants qui sont morts dans les bois, soit de faim, soit de maladies causées par le froid et les privations; dites-nous, pensez-vous que mille existences comme les vôtres pourront nous les payer ? Une fois que la terreur que vous avez su imposer à la France sera apaisée, cinquante ou cent de nous vous poursuivront justement, vous, les vôtres et ceux qui ont fait exécuter vos ordres ; ils pourront peut-être se croire ainsi vengés ; mais les milliers et les mi[l]liers de vos autres victimes n'auront même pas cette triste compensation. A Sedan, nous avions été vaincus; il fallait, puisque vous vouliez nous sauver, savoir le faire hardiment. Vous eussiez dû consulter nos généraux et ceux de nous qui ont la confiance de leurs concitoyens ; il fallait, de plus, prêter une attention sérieuse à ce que les hommes d'État et la presse désintéressée de tous les pays de l'Europe, mieux renseignée que la nôtre, vous conseillaient : tous vous disaient que nous étions, pour le moment, complètement incapables de nous relever de notre défaite. Le gouvernement précédent avait avait fait une guerre malheureuse : c'était à la nation à en subir les conséquences. C'est l'histoire de tous les temps ; toujours le vainqueur impose au vaincu sa volonté, qu'il est obligé de subir, jusqu'à ce que plus tard, ses forces revenues, une occasion se présentant, il croit devoir, s'il le juge avantageux, la fouler aux pieds. On comprend qu'un souverain puisse, dans l'intérêt de sa dynastie, craindre de signer une paix désastreuse ; mais pour vous qui vouliez fonder la République (1), vous ne deviez pas avoir la même crainte ; tout au plus, si vos concitoyens étaient injustes, vous qui aviez signé, la tête haute et la conscience satisfaite, vous disparaissiez, mais l'institution restait, et pour vous, hommes de conviction, vos rêves ne se trouvaient-ils pas réalisés ? Car s'il y a quelque chose de beau en théorie, dans cette forme de gouvernement, c'est que les hommes qui dirigent ne sont rien, mais que l'Idée qui domine, suprême, trouve toujours d'autres hommes pour la mettre en pratique et la perfectionner. Notre richesse industrielle se ressentait encore il y a quelques années des conséquences de l'Édit de Nantes ; il y a dans certaines villes d'Europe des industries entières qui, depuis cette époque désastreuse, y fleurissent et nous y font une rude concurrence. Eh bien, ces trois derniers mois seront pour beaucoup de nos nouvelles branches de commerce, une répétition de cette calamiteuse époque : nos fabriques détruites, nos manufacturiers ruinés, notre crédit perdu, nos plus habiles artisans expulsés ou attirés par l'or des fabricants étrangers, ont déjà permis aux nations voisines d'exporter, en notre lieu et place, une foule de produits dont nous étions les producteurs exclusifs, et l'Allemagne fabrique maintenant l'article de Paris lui-même à un prix où il nous sera plus tard difficile de soutenir la concurrence. Une grande source de notre richesse nationale tarie sera certainement la conséquence, non de la défaite de nos armées, mais de ces trois mois de suspension de toutes les forces vitales de notre pays, et ce ne seront pas des années, mais des siècles qui pourront seuls les effacer. Un homme se jette à la mer : ne dois-je pas, nous direz-vous, essayer de le sauver, même malgré lui ? Ah ! si vous nous aviez sauvé, oui, les hommes de tous les partis vous eussent bénis ; vous eussiez été des personnages d'un génie supérieur, et vous passiez à la postérité : le succès vous donnait gain de cause. Je vous le dirai franchement, c'est cette crainte d'empêcher un succès possible qui a fait que moi et les autres hommes énergiques de tous les partis n'avons pas osé vous entraver et vous renverser, car toujours nous nous sommes dit : Mais, cependant, ils n'oseraient faire tout ce qu'ils font s'ils ne croyaient avoir une chance de réussir que nous ignorons. Car pour chasser les Prussiens de notre pauvre pays, il n'y a pas un Français digne de ce nom, impérialiste, légitimiste, orléaniste ou républicain qui, pour arriver promptement à ce résultat inespéré, n'eût vu avec bonheur prendre le pouvoir par un parti contraire au sien. Je parle des hommes de parti ; mais en France, sur cent personnes, il y a quatre-vingt-quinze de nous qui ne sont d'aucun parti et sont seulement des Français. Jugez ce que vous eussiez été pour cette immense majorité. Quand un homme se jette à la mer, si celui qui s'est improvisé lui-même capitaine s'y précipitait aussitôt, et qu'au péril de sa vie il parvînt à le sauver, ce serait grand et beau ; mais que diriez-vous de lui si, pour tirer ce malheureux du danger, il exposait à une mort certaine une chaloupe chargée d'une partie de l'équipage ; que, de plus, cette première chaloupe naufragée, il fit, avec aussi peu de chances de succès, descendre dans une seconde chaloupe le restant de ses matelots, et si, par un hasard inespéré, il parvenait à sauver cette existence qui lui coûte déjà vingt existences, pensez-vous qu'il aurait raison de se féliciter et que ses hommes lui devraient de la reconnaissance ? Eh bien ! franchement, arriveriez-vous maintenant à sauver les provinces qu'un ennemi vainqueur exigeait de nous, vous seriez pour beaucoup dans la position de ce capitaine : tous les intéressés, et ils se comptent par millions, diraient, à tort peut-être, que le jeu n'en valait pas la chandelle. Vous ne vouliez pas de l'armistice; vous ne vouliez pas des élections ; vous ne vouliez pas d'une Constituante ; vous ne vouliez pas consulter le peuple ; enfin, vous vouliez, rester nos maîtres. Eh bien ! il faut que cela finisse ; de grands événements vont se passer d'ici à quelques jours ; l'armée de la Loire va être malheureusement écrasée par des forces supérieures, mieux armées, mieux exercées et mieux commandées que les nôtres : ceci est un résultat presque inévitable; nous avons trois chances sur cent pour que le contraire arrive. Paris, qui compte sur cette armée de secours, peut essayer, par un amour-propre mal placé et que bien des familles désolées maudiront longtemps, de faire massacrer des milliers de ses enfants par les batteries ennemies qui les mitrailleront froidement et les refouleront dans ses murs. Ensuite, qu'arrivera-t-il ? Un désastre triple de celui de Sedan et de Metz. Quatre cent cinquante mille hommes, les forces vives de la France, mettront bas les armes et se rendront à discrétion. Eh bien ! alors il y aura dans Paris un abattement profond, une stupeur immense, une absence complète de tout gouvernement : tout le monde se rattachera à la moindre lueur de repos ; nous croirons choisir notre gouvernement, ce sera Bismark et les Prussiens qui nous le choisiront et ce, d'une façon incidente et détournée (peut-être n'en serons-nous pas plus malheureux pour cela), car pour traiter avec l'ennemi il faudra qu'il se forme à Paris une commission municipale ou gouvernementale provisoire avec laquelle il consente à entrer en rapport. Avec quel parti sera-t-il plus avantageux de traiter pour le gouvernement prussien ? Ils seront trois en présence : 1° Le gouvernement républicain, vaincu, sera hors de question ; 2° Le gouvernement impérial, cause de la guerre et de nos défaites, sera bien difficile sinon impossible à rétablir en France. Pour le gouvernement prussien et pour beaucoup de gens sensés, qui supposent qu'en France il est impossible d'avoir la tranquillité avec un gouvernement parlementaire ayant des ministres tous à la merci des députés, qui sont par là maîtres des places et de l'administration, le gouvernement impérial autoritaire, avec la Constitution de 1852, aurait sa raison d'être sous une minorité et une lieutenance générale ferme et résolue, dans le cas où l'Empereur croirait devoir abdiquer. Ce serait le gouvernement, pour eux, qui pourrait le plus facilement empêcher les passions anarchiques de se faire jour en France et, plus tard, de s'étendre sur les pays voisins. Si l'on consultait les gouvernements de l'Europe et qu'ils considérassent non leur sympathie, mais leur intérêt bien entendu, ce serait cette forme de gouvernement qu'ils choisiraient probablement pour nous ; 3° Le parti légitimiste, fusionné avec le parti orléaniste, qui permettrait aux deux branches des Bourbons et des Orléans d'arriver successivement au trône. A ce gouvernement se rattacheraient beaucoup de personnes influentes par leur richesse, leur position de propriétaires du sol et l'estime dont elles sont justement entourées. Le seul reproche que pourraient lui faire les gouvernements étrangers, c'est que l'essence même de son existence passée serait d'être un gouvernement représentatif, avec des ministres toujours préoccupés de combattre les oppositions, de préparer des discours et de défendre leurs portefeuilles au lieu de s'occuper exclusivement de l'administration et des affaires du pays. Il aurait bien pour arme défensive une Constitution ou Charte, acceptée par les citoyens ; mais elle serait, comme toujours, battue en brèche par les oppositions parlantes et envahissantes, jusqu'à ce qu'elle fût complètement effondrée, ce qui provoquerait un autre bouleversement social dont tous nos voisins ressentiraient le contre-coup et auraient à se défendre. Évidemment, les princes qui reviendraient ainsi ont tous su, comme particuliers, mérité l'estime générale, même celle de leurs opposants. Comme Français, ils ont, avec une noble abnégation, fait toujours bon marché de leurs intérêts particuliers ; comme princes, ils sont aimés de tous les gouvernements. Il faudrait qu'ils fussent armés par nous, dès les commencements, d'une autorité suffisante pour dominer la position si difficile qui sera faite à tout gouvernement pendant les premières années. Il est vrai que, quelque draconiennes que seront, contre la presse et les oppositions, nos lois à l'avenir, le gouvernement de ces quelques mois nous a habitués à des arrêtés et des décrets si exorbitants, qu'elles nous sembleront douces, en comparaison, et que les partis ne pourront jamais se plaindre de leur rigueur sans qu'on puisse avec raison les leur opposer. Quant aux marquis ridicules de l'ancien régime, ils sont tous bien morts, et l'on ne doit rien à leurs fils ; qu'ils nous laissent en paix. M. le duc est directeur d'une Compagnie, M. le comte gère ses terres lui-même ; grand bien leur fasse ! Mais les places ne doivent appartenir qu'à ceux qui peuvent et qui veulent les remplir dignement, quelle que soit leur origine. Les fonctionnaires devront être diminués d'un grand tiers et l'armée de moitié, au fur et à mesure des vacances par décès et retraite, car notre budget, même avec les nouvelles charges que cette malheureuse année de 1870 nous imposera pour longtemps, devra être moindre parce que nos ressources le seront (2). En présence de ces trois partis, que fera le gouvernement prussien ? Sans paraître en rien s'immiscer dans nos arrangements intérieurs, il s'arrangera de manière que, sans nous en douter, nous trouverons toute nommée et toute installée au Luxembourg une commission formée de douze à vingt membres dont la majorité sera composée de personnages bien disposés pour le parti que lui conviendra le mieux ; immédiatement tous les ambitieux, tous les gens qui désirent des places, tous les partisans de ce parti, toutes les personnes désintéressées ou plutôt intéressées au rétablissement de l'ordre se mettront en campagne ; ils feront assaut d'efforts : en moins de trois semaines d'armistice forcé, tous les gens fatigués et qui en France désirent la paix se mettront à la remorque de ce parti, qui sera élu par nous à une immense majorité, comme notre gouvernement, ayant mission de signer la paix, avec rectification des frontières, au nom du peuple français. Et n'oublions pas qu'il y a une armée de trois cent mille hommes qui reviendra et dont les deux tiers prêteront leur appui au gouvernement qui sera élu, quel qu'il puisse être. Au lieu de cela, que serait-il peut-être encore temps de faire ? Afficher de suite, sans se préoccuper du résultat que, le dimanche 18 décembré 1870, dans toutes les communes de France, tous les Français majeurs voteront dans la commune où ils se trouveront, qu'ils auront deux oui à mettre sur un bulletin qui devra, à moins d'être nul, porter les cinq questions suivantes (3) : 1° Continuation de guerre ? 2° Paix avec rectification de nos frontières ? 3° Gouvernement impérial ? 4° Gouvernement légitimiste et orléaniste fusionné ? 5° Gouvernement républicain ? (Plus de deux oui rendront le bulletin nul.) Le gouvernement qui serait ainsi nommé mettrait à exécution les désirs de la nation quant à la paix ou à la guerre. Plus tard, une fois la paix signée, il réunirait une Constituante ou formerait une Commission chargée d'élaborer une Constitution et de la présenter à l'acceptation de la première réunion des Chambres qui aurait, en outre de son pouvoir législatif, un mandat spécial d'approbation. Dans un cas comme dans un autre, ce gouvernement aurait de suite une immense autorité, et tous les partis seraient forcés de s'incliner devant lui et de disparaître. Il suffirait de cinq jours d'armistice, du 17 au 22 décembre, jour de la proclamation des votes, et il est certain d'avance qu'il serait accordé sans même qu'il fût besoin de le demander. Il en serait de même de toute lettre ouverte qui aurait les élections pour objet et qu'il serait permis aux membres du gouvernement au dedans et au dehors de Paris d'échanger entr'eux. Les provinces envahies voteraient aussi facilement et aussi, librement que les autres. Jusque-là on devrait, autant que possible, ménager la vie de nos concitoyens et se contenter de les avoir mieux préparés en cas de continuation de la guerre — résultat du vote que je crois improbable. Je suis sûr que, sans être signé, un armistice de fait se trouverait presque imposé pour les deux partis Si le gouvernement de la défense nationale se refusait à mettre à exécution cette idée, que les journaux s'en emparent; que tous les citoyens individuellement s'entendent les uns les autres ; le vote ainsi obtenu le 18 décembre dans chaque commune, il sera bien forcé ensuite d'en faire le recensement par arrondissement et département et de le rendre public. Ne sommes-nous pas depuis trop longtemps un troupeau que la volonté de maîtres trop nombreux dirige où il leur plaît, même à la boucherie ? Quand Jacques Bonhomme veut, il faut qu'on lui obéisse. E. V. REGNIER

SIDMOUTH LODGE

PARK ROAD RICHMOND HILL SURREY (ANGLETERRE) 24 novembre 1870.

__________________________

18 décembre 1870.

Ce que toute personne de sang-froid devait prévoir est arrivé : notre armée de la Loire a été repoussée, la sortie de Paris a été refoulée ; sur les champs de bataille et dans les hôpitaux, vingt mille Français ont perdu la vie, autant sont prisonniers, autant de femmes et d'enfants ont été enlevés par les privations de toute sorte, et à un million de francs par heure que nous coûte l'invasion, nous sommes, avec les nouvelles impositions et réquisitions mises sur nos villes, appauvris de plus d'un milliard, depuis un mois. Je ne compte pas deux cent cinquante millions dépensés sans contrôle, après avoir été empruntés en Angleterre sans mandat ; ceux qui les ont risqués les perdront. Pauvre chère patrie ! Ils sont tous là, comme des héritiers avides, attendant que tu meures, pour se disputer tes dépouilles, ces chefs républicains, tous ces princes, dont un bon mouvement pouvait fermer tes plaies sanglantes, de peur que tu ne déshérites ton sauveur, assistent froidement à ton agonie. Ah ! l'indigne race, que les grands mots dont ils couvrent tous leur ambition égoïste, doit te les faire mépriser. Ah ! Jacques Bonhomme, c'est que nous ne sommes pour eux, sans exception, que ce que sont tous les peuples pour leurs chefs cupides, un troupeau d'individus dont ils peuvent user et abuser ; que ton maître s'intitule roi, empereur, consul ou président, que ses satellites soient le gendarme ou le Polizist, le receveur des contributions ou le Stener-Einnehmer, la prison sera toujours ton lot, si tu ne le laisses pas disposer du fruit de tes sueurs et de la vie de tes enfants. Et cependant, quand deux bouchers ont un champ mitoyen, séparé par une barrière, si l'un d'eux la recule et prend quelques moutons de son confrère, celui qui est volé, c'est à ses risques et périls qu'il tâchera de recouvrer son bien et ses limites, mais l'on n'a jamais vu les montons se battre entre eux, pour procurer à leur maître une tonte plus forte et des produits plus considérables à l'abattoir. Il y a un mois, devions-nous avoir maintenant plus de chance que nous en avions ; évidemment non ; pourquoi donc ne nous avoir pas laissé faire alors ce qui eût mieux valu nous laisser faire plus tôt ; ce qu'il faut que nous fassions maintenant : Signer la paix. C'est que... non, je ne désire pas récriminer contre vous ; mais je dirai simplement : c'est que vous ne voulez pas quitter ce pouvoir dictatorial qui vous a permis de faire sans révolte, ce que jamais ni roi ni empereur n'eût pu se permettre. Pendant ce mois comme pendant les trois mois antérieurs, vous avez été les maîtres absolus et despotiques en France, nous en connaissons les résultats ! Cela ne peut durer plus longtemps ; il faut que Jacques Bonhomme puisse parler et qu'il soit écouté, c'est lui qui paie et souffre, ce sont ses enfants qui meurent ; il faut qu'il puisse dire s'il est Las de cette trop longue guerre où, entre vous et les Prussiens, il est comme entre le marteau et l'enclume. Les paroles ne suffisent plus... Aux actes ! Puisque vous tous nos maîtres, ne voulez rien faire pour nous il faut que l'un de nous attache le grelot. Ce sera moi : Demain j'écrirai à Versailles, c'est à notre ennemi que je vais m'adresser, peut-être sera-t-il plus charitable que vous; je vais lui demander qu'il veuille m'accorder un sauf-conduit pour y arriver, que là je lui proposerai de neutraliser un de nos départements occupés, que je déciderai à en faire la demande, qu'aucune force, armée prussienne ou française, n'y pourra pénétrer. Les autorités municipales nommeront pour ce département une commission exécutive et reprendront leur fonction. La garde nationale protégera l'ordre public. Au chef-lieu de ce département ainsi neutralisé viendront de suite se réunir les hommes influents de tous les partis. Une presse libre quant aux questions générales s'y établira et fera entendre sa voix non contrôlée par la terreur. Successivement les départements voisins donneront leur adhésion aux propositions qui y seront adoptées, et dans quelques jours on verra que la France, à une immense majorité, désire signer la paix et qu'elle ne veut pas attendre pour cela qu'elle n'ait plus ni une pierre à ses forteresses ni un pouce de territoire à elle appartenant. E. V. RÉGNIER.

_____________________________

Sidmouth Lodge, 19 décembre 1870.

A Monsieur le comte de Bismark.

Monsieur le comte, En vous déclarant la guerre, nous n'avons fait qu'une faute : ne pas nous arranger à l'avance pour être vainqueurs. Toute faute doit se payer...Nous payerons la nôtre ; pour en connaître le prix, il faut au moins s'aboucher. Mon avis est que vous ne nous demanderez pas plus maintenant que vous n'eussiez accepté à la fin de septembre ; mais, chez nous, ni prince ni chef ne veut se décider à traiter de la paix, de peur qu'on ne lui en attribue la signature, à son désir, d'obtenir le pouvoir. Aide-toi, Dieu t'aidera, a dit notre fabuliste ; il faut donc que nous prenions nous-même notre cause en main ; c'est pourquoi, moi, simple particulier isolé, qui ne suis d'aucun parti, mais qui aime réellement mon pays et mes compatriotes, ce qui me fait mépriser la calomnie, je viens vous demander si je puis me servir, pour me présenter à Versailles, du sauf-conduit que j'ai obtenu antérieurement de vous ? Là, je vous prierai de m'indiquer un de nos départements, occupé par vous, que votre position stratégique pourrait vous permettre d'abandonner. Une fois que l'un ou plusieurs d'entre eux me seront désignés, j'y partirai, et je crois être certain, en quatre ou cinq jours de réunions publiques, de pouvoir vous apporter la demande de l'un de ces départements, afin d'obtenir de vous l'évacuation de ses forces et sa neutralisation par les armées belligérantes. Avant quinze jours, la clameur pour la paix sera telle, et sera entendue dans une si grande partie de la France, que sa réalisation ne pourra tarder. Les gens modérés de tous les partis qui s'y réuniront, arriveront à ce résultat, si désirable pour tous, par la formation de divers comités ayant le même but. Paris leur tendra la main, et la paix pourra s'y signer, sans qu'il vous soit nécessaire d'entrer de force ou détruire, par un bombardement horrible, l'Athène moderne. Vous ne voudrez pas, monsieur le comte, donner par un refus une apparence de raison à ceux qui disent que vous êtes heureux de ne trouver personne pour traiter, afin de détruire à jamais mon pauvre pays; non, cela est faux, j'en suis sûr, et d'ailleurs, vos mères, ainsi que vos orphelins n'ont-ils pas, chaque jour en Allemagne comme les nôtres, des fils et des pères à pleurer en plus. J'ai l'honneur d'être, monsieur le comte, votre très-humble et très-respectueux serviteur, E. V. REGNIER,

Sidmouth Lodge,

Park road Richmond Hill, SURREY (Angleterre).

__________________________________

A MES CONCITOYENS

DE SEINE-ET-MARNE

Boissise-la Bertrande, 3 février 1871.

Le 8 janvier 1871, je reçois de Versailles une lettre dans laquelle on me fait savoir que ma proposition est acceptée en principe et que je puis y venir pour en traiter plus en détail. Le jeudi 12, je quitte Londres, après avoir eu plusieurs entrevues avec des hommes considérables de différents partis, qui m'assurent qu'aussitôt un terrain neutre obtenu par moi, ils s'empresseront d'y arriver, et qu'ils mettront toute idée de parti de côté pour m'aider à la réalisation de mon unique but, la pacification de notre pays. Le jeudi 19, j'arrive à Versailles, j'ai successivement trois audiences de M. le comte de Hatsfeld et de M. le comte de Bismark. Dans ma dernière audience avec cet illustre personnage, après être venu au devant de moi, il me serre la main, me fait passer dans sa chambre à coucher, m'offre des rafraîchissements et nous avons une conférence de deux heures qui peut se résumer ainsi : Il est désolé de voir que le gouvernement de facto, à la tête du peuple français, ne fait rien pour arriver à la paix, quoi qu'il n'y ait aucune chance possible pour obtenir quelques succès, que pour lui il ne craint pas de dire ce qu'il a dit depuis le commencement : qu'il désire la paix ; — il me laisse entrevoir que les conditions n'en seront pas aggravées — il me montre sur un plan la position de l'armée de l'Est commandée par Bourbaki, et me prouve qu'elle ne peut échapper soit à un désastre terrible, soit à son refoulement sur le territoire neutre de la Suisse, quant à Paris il me démontra l'impossibilité d'une sortie. Je lui fais adopter mon plan d'un comité formé de personnages influents de différents partis, ou plutôt de personnages qui ne soient pas d'un parti arrêté et dont l'intérêt du pays serait la principale préoccupation. Je lui cite les noms suivants qui, à mon avis, rempliraient le but, quoique je n'aie pas leur autorisation pour m'en servir, mais on pourrait la leur demander, et à leur refus, les remplacer par d'autres de même importance. Le général Changarnier, comme président ; le marquis de Talhouët, M. Alfred Leroux, ancien président de la Chambre ; Béhic, ancien ministre, Charles Baudin, fils de l'amiral, ambassadeur à la Haye; les généraux Vinoy, Aurelles de Paladine et Bourbaki — tous ces noms sont approuvés par lui, et il me cite parmi les villes qui pourraient être neutralisées avec un diamètre de territoire de dix lieues, Rouen, Melun, Laon. Ce serait cent lieues carrées de territoire que les forces prussiennes quitteraient complètement et qui seraient à la disposition du comité du gouvernement de l'existence nationale, car j'ai tout préparé à l'avance, les imprimés et même le scel du nouveau comité — tout est d'accord entre nous, et je dois, aussitôt l'assentiment de quelques-uns des membres obtenu, le lui faire savoir par l'ambassadeur, et revenir de suite pour son exécution. Le lundi 23 janvier au matin, je quitte Versailles. Après trois nuits sans m'être déshabillé et avoir plusieurs fois manqué d'être fusillé près de Toul, à Fontenoy qui brûlait encore ; j'arrive à Bruxelles le vendredi 27, à 10 heures du soir. Je me mets, dès mon arrivée, en campagne, mais le lendemain le télégraphe nous apprend que les événements ont marché plus vite que moi, et le samedi soir nous connaissions qu'outre le fait de guerre de la capitulation de Paris, il y a eu un fait diplomatique et gouvernemental important : l'armistice et la formation d'une Constituante. Mon comité n'a plus de raison d'être, et je convaincs toutes les personnes avec lesquelles j'étais en relation que maintenant la place de tout citoyen doit être en France et que l'on doit, mettant tout esprit de parti de côté, ne s'occuper exclusivement que d'arriver à la formation d'une Constituante qui prendrait en mains les intérêts réels du pays. Les récriminations ne servent à rien, chaque parti a commis des fautes, le passé est le passé, nous devons seulement nous servir de l'expérience qu'il a dû nous donner pour éviter dans l'avenir une répétition des mêmes fautes. Le plus pressé est de signer la paix aux conditions les plus avantageuses possibles. Ce que j'ai dit souvent, mais, hélas ! je le supposais dans des circonstances différentes, l'important est de se trouver assis à une table de négociations pour la paix, et il sera plus difficile à nos adversaires qu'à nous-mêmes de la quitter sans signer, car ils auraient contre eux, dans ce cas, l'opinion générale du monde entier et celle même de leurs propres compatriotes, qui désirent ardemment la cessation des hostilités, tandis que, de notre côté, un refus, alors, montrerait simplement l'impossibilité d'admettre des conditions inacceptables. Il est vrai que le désastre que je voulais empêcher, de la capitulation de Paris, change notre position d'une façon désavantageuse pour nous, mais c'est à l'intérêt, bien entendu, des Allemands eux-mêmes qu'il faut en appeler ; l'Europe est couverte de nuages politiques plus ou moins noirs, l'entente des deux nations peut, dans leur intérêt mutuel, faire éclater l'orage à tel endroit où la conflagration qui s'en suivra pourra amener indirectement un avantage considérable pour elle-même. La nation française a été laissée seule ; elle ne doit rien à personne, et son intérêt personnel dans l'avenir pourra, sans remords, être la seule cause de sa façon d'agir. Eh bien ! il est de l'intérêt des deux nations de marcher d'accord, et pour cela l'Allemagne ne doit pas blesser à outrance l'amour-propre de la France. Que vainqueur elle tire profit de sa victoire, rien de plus juste ; à sa place, nous en eussions fait autant, mais là elle doit s'arrêter, et l'on a vu souvent après un duel deux adversaires, dont l'un est blessé grièvement, se donner la main et l'estime mutuelle qu'ils ont forcément l'un pour l'autre, donner plus tard naissance à un autre sentiment que l'on eût pu croire impossible. Ce qu'il faudra ensuite, et c'est là où le gouvernement futur trouvera de grandes difficultés, ce sera de saper hardiment et de diminuer de moitié notre budget de deux milliards quatre cent millions, que je me rappelle personnellement n'avoir été que de 900 milions. Il faudra pour cela rompre hardiment avec cette habitude fatale aux anciens gouvernants qui, pour leur obtenir des partisans, faisaient des fils de toute personne un peu influente un fonctionnaire salarié. Il faut que dorénavant les fonctionnaires soient les serviteurs réels du public et non leurs tyrans, qu'ils soient rétribués suffisamment pour ne pas avoir à chercher du bénéfice en dehors de leurs fonctions, mais qu'aussi ils en soient les esclaves et que, comme dans toutes les autres professions, leur temps entier lui soit consacré. Outre les changements vitaux qu'il y aura à faire pour la composition et l'avancement dans notre armée, et dont ce n'est pas le moment de parler, le cadre de notre armée active doit être diminué des deux tiers, et comme en Suisse et en Allemagne, tout citoyen français, sans exception de rang, de profession ou de fortune, devra une portion de son temps à sa patrie pour s'endurcir aux fatigues et s'apprendre à lui être utile aux jours du danger — l'assiette de l'impôt doit être remaniée, les fortunes mobilières doivent y être soumises comme les fortunes immobilières, ce qui soulagera les campagnes trop écrasées — le cumul doit être interdit, et un maximum fixé aux plus hauts appointements, certains, au contraire, doivent être augmentés, car tout salaire doit être suffisant pour nourrir celui qui, quelque modeste que soit son emploi, le remplit dignement. Par la presse de tous les pays, on sait en Europe qu'à partir du 12 septembre 1870, je me suis activement occupé d'arriver à la signature de la paix que je croyais devoir être faite après Sedan, que ce n'est que par un malentendu ou un manque de bonne foi de la part du maréchal Bazaine que je n'ai pas pu la signer le 27 septembre aux conditions les plus avantageuses, et à un moment où les principales forces et richesses de la France étaient encore intactes. C'est moi qui, pendant le siège de Metz, ai seul pu, à deux fois différentes, parvenir à y entrer et qui suis arrivé à en faire sortir le général Bourbaki, qui commande actuellement notre armée de l'Est. En trois voyages successifs qui m'ont pris cinquante et un jours, j'ai, à travers tous les dangers et ce complètement à mes frais, risques et périls, tenté ce que peu d'hommes eussent, isolés comme je l'étais, osé tenter. J'ai été, pendant plusieurs mois, le héros de ce mystère, comme l'appelle la presse de tous les pays, mystère qu'ils ne peuvent encore s'expliquer, et cependant l'explication en est très-claire ; j'ai été, pendant tout le temps, un citoyen simple, aimant sa patrie, désolé de ses douleurs et qui, faisant abnégation de lui-même, n'avait qu'une idée, qu'un but, la cessation de ses souffrances. Ce sentiment généreux me donnait, auprès de tous les grands de ce monde, têtes couronnées, ministres puissants, princes, maréchaux, généraux, tous, enfin, l'ascendant que personnellement je n'avais aucun droit d'obtenir, ils s'inclinaient devant l'honnête homme qui n'était d'aucun parti, mais qui frappait à la porte de tous les partis pour arriver à son but, la délivrance de sa chère patrie. Mon but va être obtenu par d'autres, bien tard, il est vrai, et je désirerais me retirer de la scène politique où j'ai si inopinément, et je pourrais dire si involontairement, joué un rôle dont le souvenir restera ; mais j'ai été prié par des personnes influentes, même de ce département, de me présenter pour la Constituante, et les hommes les plus éminents, ou plutôt les chefs de différents partis, m'ont promis leur appui. Je refuse cette offre bienveillante de leur part, persuadé que vous trouverez des candidats plus capables pour remplir ce mandat. 3 février 1871,

E.V. REGNIER.

Boissise-la-Bertrande NOTES : (1) Jamais pareille occasion ne se présentera : tous les malheurs présents et leurs conséquences forcées eussent été par chacun attribués au gouvernement précédent ; la République arrivait nette de tout compte à son début ; elle ne devait rien, même à ses partisans. (2) La non-fusion des deux branches, leur retirerait leur seule raison d'être : l'extinction des partis en France. (3) Aux 7 millions de voix, données par un plébiscite à l'Empire, il faut que l'on oppose un autre plébiscite qui le détruise. Un gouvernement qui nous serait imposé par le vote de trois cents constituants nommés Dieu sait comme ! n'aurait aucune force ni aucune durée. |

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com