Miguel de Cervantes y

Saavedra - Don Quijote de la Mancha - Ebook:

HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP

Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006

HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP

Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006

CLASSICISTRANIERI

HOME PAGE - YOUTUBE

CHANNEL

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

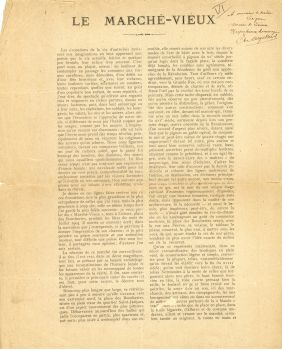

Charles Engelhard : Le Marché-Vieux (ca1910)

Static

Wikipedia 2008 (no

images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com