[REVER, François

(1752-1828)] Voyage des

Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie

occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit

avec des Observations, des Notes et plusieurs Gravures relatives à

l'Histoire Naturelle, l'Agriculture, les Arts, etc.- Evreux : J.J.L.

Ancelle, An X [1802].- 179 p-7 f. de pl. depl. ; 21,5 cm.

Saisie du texte : O. Bogros pour la collection

électronique

de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (07.IV.2015)

Relecture : A. Guézou.

Adresse : Médiathèque intercommunale André Malraux,

B.P. 27216,

14107 Lisieux cedex

-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01

Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros]

obogros@lintercom.fr

http://www.bmlisieux.com/

Diffusion

libre et gratuite (freeware)

Orthographe et

graphie conservées.

Texte établi sur l'exemplaire de la

Médiathèque (Bm Lx : Norm 1678)

![[Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Page de titre] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](../images/frever01_t.jpg) VOYAGE

VOYAGE

Des

Elèves du Pensionnat de l’Ecole

Centrale de

l’Eure, dans la partie

Occidentale du

Département,

Pendant les vacances de l’an huit.

Avec des Observations, des Notes et plusieurs Gravures

Relatives à l’Histoire Naturelle, l’Agriculture, lesArts, etc.

__________________________________________

» Qu’on lui mette en fantaisie une honneste curiosité

» de s’enquérir de toutes choses : tout ce qu’il y aura de

» de singulier il le verra : un bâtiment, une fontaine,

» un homme, le lieu d’une bataille ancienne, le passage

» de César ou de Charlemaigne….. La solitude, la

» compagnie, le matin et le vespre, toutes heures

» lui seront unes, toutes places lui seront d’étude.

Essais de

Montaigne,

liv. 1. Chap.

25 de

l’institution des enfants. Edit. de Paris an VI.

__________________________________________

![[Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit [Frontispice] Voyage des Élèves du Pensionnat de l'École Centrale de l'Eure, dans la partie occidentale du Département, pendant les vacances de l'an huit](../images/frever02_t.jpg)

Rapport des Membres

du Conseil d’instruction

de l’Ecole Centrale de

l’Eure, qui ont dirigé le voyage et les

observations des Elèves pendant les

vacances de l’an 8, au Conseil assemblé.

_____

CITOYENS,

nous mettons sous vos yeux le recueil des observations que les Elèves

du Pensionnat de l’Ecole centrale de l’Eure ont faites avec nous

pendant les vacances de l’an 8. Vous y trouverez le tableau de tout ce

qui a fixé notre attention : les sites qu’on a vus ; les manufactures

qu’on a visitées ; les objets d’histoire naturelle ou d’antiquité qu’on

a décrits ; les traits historiques qu’on a pu recueillir : vous y

trouverez de même l’exposé fidèle des difficultés qu’on a rencontrées ;

des doutes qu’elles ont fait naître, ou des conjectures qu’elles ont

suggérées : enfin toutes les recherches auxquelles on s’est livré….

Nous n’ajoutons pas les découvertes qui en ont été le fruit !

Pouvait-on espérer d’en faire de bien importantes en visitant un pays

généralement connu, dans le peu de tems qu’on a pu mettre à le

parcourir ?

Ce

tableau eût peut-être été plus intéressant, si les matériaux qu’il

contient eussent été classés dans un ordre méthodique et régulier :

mais on ne s’était pas proposé de faire un ouvrage

; on

n’avait d’autre intention que de former un seul recueil des notes de

tous les voyageurs, et l’on s’est contenté de les réunir dans l’ordre

même des courses journalières où les observations ont été faites.

Néanmoins

nous pensons que la publicité de ce recueil pourra devenir avantageuse,

non-seulement à nos jeunes observateurs, mais encore à tous les Elèves

de l’Ecole centrale ; ce sera le moyen de les faire participer aux

mêmes recherches et de leur offrir des indications et des exemples

propres à leur inspirer le goût de l’observation.

Il

est dans doute inutile de vous prévenir que parmi les citations et les

développemens qui pourront être inscrits au bas des pages, ou renvoyés

à la fin du journal, plusieurs articles n’ont pu être terminés tandis

que nous étions en course. Vous savez que la petite bibliothèque

ambulante de l’expédition était principalement formée de livres

élémentaires : ainsi nous n’avons pu consulter, qu’à notre retour, des

ouvrages plus étendus, ou ceux dont les rapports avec nos observations

étaient moins directs.

_______

LE

Conseil d’instruction publique, vû le rapport qui lui a été fait sur le

voyage et les observations des Elèves du Pensionnat de l’Ecole centrale

de l’Eure, pendant les vacances de l’an 8, convaincu que la publicité

de ces observations peut être utile à tous les Elèves de l’Ecole,

approuve, conformément au Règlement du Pensionnat, que les détails du

voyage des vacances de l’an 8 soient rendus publics par la voie de

l’impression.

Les Membres du

Conseil

d’Instruction publique,

Signé, &c.

==============================================

LES ÉLÈVES

A LEURS PARENS.

__________

O

vous qui avez prodigué les plus tendres soins à notre première enfance

: vous dont les sacrifices continuels sont la preuve d’une affection

sans bornes : vous enfin qui faites dépendre votre bonheur de nos

progrès dans les sciences et dans la vertu : Recevez les premiers

fruits de nos études et de notre application !

A qui pourrions nous les offrir qui méritât plus notre reconnaissance

et nos respects ?

De qui pourrions nous espérer qu’ils fussent reçus avec plus

d’indulgence et de bonté. ?

______________________________________________

Extrait du

Règlement du Pensionnat, pour

le temps des

vacances.

________

P ENDANT

les vacances les élèves du pensionnat de l’Ecole centrale, qui ont

remporté des prix, parcourent les endroits du Département, les plus

intéressans par leur situation, par l’antiquité des monuments qu’ils

renferment, par les manufactures qui s’y trouvent et par le genre de

culture dont on s’occupe en ces endroits. Ils dessinent ce dont il leur

parait important de conserver les traits ; ils décrivent ce qu’il est

utile de faire connaître. Ils recherchent les productions naturelles du

sol, ils recueillent les plantes utiles ou rares, ils consignent avec

soin tous les détails de leur voyage dans un journal, et ils en

arrêtent en commun la rédaction. Au retour de leur expédition, ils

déposent dans le Musæum de l’Ecole les fruits de leurs recherches avec

leur journal, et le Conseil d’instruction arrête l’impression de ce qui

lui paraît digne d’être rendu public.

Chaque année les instrumens propres aux observations qui devront être

faites, seront portés avec les bagages de l’expédition.

Les élèves désigneront les officiers

du voyage, selon le dégré d’instruction qu’ils leur reconnaîtront pour

le genre de travail dont ils seront chargés.

Il

y aura deux dessinateurs… deux naturalistes… deux historiographes….

deux phisiciens… deux mécaniciens, etc., etc. Les Professeurs qui

pourront prendre part aux observations et au voyage, seront invités,

etc….. Les Directeurs du pensionnat accompagneront toujours les élèves,

etc.

*

* *

VOYAGE

ET

OBSERVATIONS

Des Élèves du

Pensionnat de l’École

centrale de l’Eure,

Pendant les

Vacances de l’an 8. (1)

~ * ~

LE DÉPART.

N OUS partîmes d’Evreux le 15 fructidor an 8,

au lever de

l’aurore ; jamais elle n’avait annoncé un plus beau jour ; c’était le

premier voyage

des vacances

; il était projeté depuis long-temps, nous l’avions attendu avec

impatience, les endroits que nous devions visiter nous inspiraient le

plus grand intérêt ; et le jour du départ nous parut le plus brillant

de l’année.

Déjà nous étions loin de la cité, les bagages et les

instrumens d’observation suivaient les voyageurs, bientôt nous fûmes à

la hauteur de Navarre, et dans un instant nous eûmes dépassé tous les

bosquets dont la route est bordée (2).

Nous ne pouvions nous

livrer encore à des observations suivies, ni à de longues recherches ;

nous étions forcés de nous rendre au lieu désigné pour notre réunion,

parce que plusieurs de nos camarades étaient partis pour s’y trouver en

même-temps que nous, et que d’autres nous attendaient sur la route.

Il

s’agissait d’ailleurs d’aller voir une des grandes marées de

l’équinoxe, à l’embouchure de la Seine, et ce spectacle, qui ne pouvait

être différé, nous forçait de remettre à notre retour les recherches

qui nous auraient retenus trop long-temps ; ainsi pendant plusieurs

lieues nos naturalistes n’observèrent, dans la campagne, qu’un petit

nombre de plantes échappées au feu de l’été, le plus sec et le plus

ardent qu’on eût vû.

LE

DÉJEUNER.

La faim

nous prit. Bientôt, sur le chemin,

S’offre

à nos yeux enseigne, un peu menteuse,

D’un

qui vantait son logis et son vin.

Au

prime abord de la bande joyeuse

L’hôtesse

parut radieuse :

Sur le

profit la dame calculait.

C’était

Perrette au pot-au-lait.

Bribes

de pain, verres d’eau claire,

Notre

déjeûner d’ordinaire,

Lui

rapportèrent peu d’argent.

Comme

elle en faisoit grise-mine,

Certain

du petit régiment

Lui

souhaita quelque berline,

De ceux

qui ne savent marcher,

Sur lit

mollet veulent coucher ;

Et,

s’ils n’ont morceaux à leur guise,

Ne

peuvent desserrer les dents ;

Ceux-là,

dit-il, seraient de bonne prise.

Que je

les plains, les pauvres gens !

Clos et

serrés on les transporte

Dans

une roulante prison :

L’ennui

près d’eux se place et les escorte ;

Tandis

qu’à pied, sur le tendre gazon,

Les

ris, les jeux, nous prenant pour leurs frères ;

Voyagent

avec nous, sous les mêmes bannières,

Sans

effaroucher la raison (3)

LA FIN

DU JOUR : LE COUCHER.

Ainsi

lestés, nous partons, et nous marchons jusqu’à la fin du jour. Nous

cueillîmes le mirtyle, l’aspérule et le lin multiflore que nous

offraient des bois situés sur la route ; et la nuit approchant, il

fallut songer à faire halte. Ce n’était pas le plus grand embarras du

voyage : une tente assez bien close, mais qu’on dresse en plein air, et

de la paille fraîche, au lieu de duvet, sont les préparatifs les plus

importans qui nous occupent quand il fait beau (4).

Que sait-on

? Les sciences doivent peut être un jour pousser leurs conquêtes

jusques chez les Tartares : on sera bien aise alors de pouvoir répandre

nos itinéraires parmi eux, afin de les amener graduellement à l’étude

sérieuse des lettres, par l’attrait des excursions et des caravanes.

Au

surplus, nous nous reposâmes avec plaisir, nous soupâmes de grand

appétit, et nous passâmes une des meilleures nuits dont le sommeil ait

jamais récompensé les fatigues ou le travail de la veille.

LE

LEVER DU SOLEIL : LA VALLÉE DE

RISLE :

LA VILLE DE BRIÔNE : LE

MOULIN

A FOULON.

Dès le point du jour, nous nous levâmes en célébrant le réveil de la

nature, et bientôt après nous fûmes en chemin.

Les

habitans de la campagne, encore plus vigilans que nous, s’arrêtaient

sur la route pour nous voir défiler. On dormait alors dans les villes :

la nuit, réfugiée dans les alcoves, y prolongeait son empire, tandis

que le soleil sortant à moitié de l’horizon, faisait étinceler

l’émeraude et le rubis dans la rosée.

Nous savions déjà qu’il

fallait rapporter à la terre les grands mouvemens dont il n’a, dans le

ciel, que l’apparence : son élévation progressive sur l’horizon nous

excita naturellement à nous entretenir de cette belle théorie, qu’il

étoit réservé à Copernic

de dévoiler. Nous étions encore occupés des

révolutions annuelles de la terre, de celle des autres planètes, des

mouvemens plus étonnans des comètes, lorsque nous découvrîmes Briône,

dans la riante vallée de la Risle. L’histoire de l’ancienne province de

Normandie, fait mention du château qui dominait la ville. Guy de

Bourgogne s’y réfugia vers le milieu du onzième siècle, après la

victoire que Guillaume-le-Conquérant obtint sur les ennemis qu’il eût à

combattre dans les commencemens de son règne (5).

Elle nous a de

même transmis que cette ville fut prise, en 1123, par Henry fils de

Guillaume, sur le comte Galeran, et qu’elle fut brûlée, excepté la tour

dont il ne put se rendre maître. On voit encore sur la colline, à

l’orient de Briône, des restes du château, dont les murs ont dix pieds

d’épaisseur (3 mètres 348 millimètres) : ils sont bâtis en silex, et

revêtus de pierres blanches, régulièrement taillées en parallelipipedes

d’un pied de longueur. On pourrait s’étonner de la petite quantité de

chaux qu’on a fait entrer dans cette construction : le mortier, composé

en grande partie d’un sable très-fin, est sec et friable, et

l’épaisseur des murs a servi à leur conservation beaucoup plus que le

soin qu’on mit à les construire.

Le commerce qui se fait à

Briône n’est pas étendu ; il n’y a point d’usines dans son voisinage,

malgré les avantages de sa position, et nous n’avons vu de remarquable,

qu’une foulerie qu’on trouve à quelque distance au-dessous de la ville.

L’emplacement

en est extrêmement agréable : le travail de clayonage et de maçonnerie,

qui forme les prises d’eau et le courant des moulins, est habilement

masqué par la culture de deux isles plantées de peupliers, et la vue

qui s’étend au loin dans ce riche vallon, trouve par-tout l’image la

plus riante de l’aisance et de la fertilité.

Les procédés du

foulon n’étant inconnus de personne, nous ne les décrirons pas ; mais

ils étaient nouveaux pour nous, et nous ne vîmes point sans admiration,

l’étonnant effet du pilon, dont les coups suffisent pour serrer le

tissu des étoffes, et pour les rendre plus fortes et plus épaisses aux

dépens de la longueur et du lé qu’elles avaient sur le métier du

tisserand.

Cet effet de la pression nous fut développé avec

autant de complaisance que de clarté, par un citoyen de Briône, qui

voulut bien nous accompagner à la foulerie. Il joignit aux explications

qu’il nous donna, des détails étendus sur les matières premières

employées dans la fabrication des étoffes, sur les différentes espèces

de laine, sur la filature, sur la tissure, sur les manipulations et les

apprêts que reçoivent les draps en sortant des mains du foulon. Quelles

furent les indications qui firent trouver les procédés de la foulerie,

ou les heureux hazards qui en donnèrent les premières idées ? ce

furent-là les réflexions qui nous occupèrent en reprenant notre route

le long de la vallée. Mais bientôt nos regards furent attirés par les

charmes du paysage ; ce n’était plus cet aspect triste et monotone que

nous avait présenté, la veille, une plaine aride et jonchée des débris

des végétaux ; c’était la nature vivante et parée des plus belles

couleurs. On eût dit que toutes les plantes, ayant quitté le sol brûlé

des campagnes, se fussent rassemblées sur les bords de la Risle pour

recouvrer la fraîcheur et la vie. Nous contemplâmes avec plaisir les

aigrettes longues et soyeuses de l’épilobe, les couleurs purpurines de

la salicaire, les têtes verticales des cardiaires, les feuilles

anguleuses des tussilages, les épics penchés des persicaires, les

corymbes de l’eupatoire, les joncs épars et articulés, les

potamogetons, les lys et la lentille d’eau. Les buissons eux-mêmes

contribuoient à la beauté du spectacle : ils soutenaient en longues

guirlandes les fleurs argentines de la clématite, dont la couleur

blanche et luisante contrastait agréablement avec les fruits rouges du

tamus et de la couleuvrée.

Tandis que les uns faisaient, en

courant, leurs recherches de botanique, les autres, dans leur marche

plus réglée, mais non moins attentive, contemplaient tout ce qui

flattait la vue et pouvait exciter la curiosité.

Ce n’étaient

pas seulement les beautés particulières de la vallée, ses sinuosités,

son étendue et la longue chaîne de ses collines, c’étaient encore la

forme variée de ses prairies, la division de ses champs, la richesse de

ses plantations.

C’était l’industrie de l’habitant dans la

formation de ses enclos, dans l’ordre de ses vergers, dans la structure

de ses habitations, dans la belle tenue de ses haies, dans le choix et

la culture de ses arbres.

L’ANCIENNE

ABBAYE : LE CHATEAU

EN

RUINES : LES PIGEONS.

Le

temps s’écoulait ainsi sans ennui, la route même se faisait sans

fatigue, lorsque le chemin qui tournait en montant, nous éloigna des

bords de la Risle. Ce changement de direction, qui nous fit craindre un

instant de perdre de vue une vallée délicieuse, produisit un effet

contraire ; du point d’où nous la revîmes bientôt, ses contours ne

parurent que plus agréables.

Nous laissâmes sur la droite, un

établissement fameux, dont les toits élevés, et les constructions

brillantes fixèrent un moment nos yeux : c’était l’ancienne abbaye du

Bec, lieu célèbre, où des hommes recommandables par des vertus réelles,

se retirèrent, il y a mille ans, pour se livrer, dans la retraite, à

l’étude des connaissances de leur siècle !

Plusieurs d’entr’eux

obtinrent l’estime et la vénération de leurs contemporains : pendant

long-tems l’Angleterre et la France se disputèrent l’avantage de les

posséder ; et parmi eux il en est encore dont la mémoire n’a point

cessé d’être honorée. Mais les humbles cabanes qu’ils se firent au

milieu des forêts, ont duré dix siècles, et les constructions superbes

que leurs successeurs élevaient n’étaient pas même terminées, quand des

orages politiques foudroyèrent un orgueil déplacé, en dispersant ces

immenses richesses que le faste et l’ostentation détournaient de

l’emploi qu’on eût toujours dû en faire (note I).

D’autres

objets se découvrirent bientôt à nous sur la pointe de la colline ;

nous apperçûmes les ruines de l’ancien château de Montfort, et le desir

d’aller les reconnaître nous fit redoubler le pas. Nous apprîmes qu’on

voyait encore, il y a quarante ans, au pied de cette colline, un

couvent d’Annonciades ; dont l’église, quoique gothique, était

admirable par l’élégance du dessin et par la hardiesse de sa

construction (note

II).

Rien ne pouvant nous en rappeler les

formes, l’escalade du vieux château fut résolue, et dans un instant

nous fûmes tous au pied de ses antiques murailles. Nous savions déjà

qu’il n’y a point de château démoli, dans toute l’ancienne province, à

qui la renommée ne fasse les honneurs de longs souterrains et de

précipices dangereux. L’opinion du pays n’est point en défaut, de ce

côté-là, sur la longueur du souterrain, qu’on dit avoir été creusé du

haut de la montagne jusqu’au fond de la vallée, continué sous la

rivière de Risle et prolongé fort loin en plusieurs branches. Cependant

il est très-vrai qu’on n’en découvre aucun vestige, et que les

décombres ont obstrué jusqu’à l’ouverture des puits qu’on creusait

autrefois, dans ces châteaux, pour le service de la garnison.

Nous

fûmes donc bientôt rassurés contre le danger des mauvais pas, et nous

tournâmes les fossés qui sont encore très profonds, pour trouver

l’accès de cette ancienne forteresse. Un épais taillis en occupe

aujourd’hui l’emplacement tout entier, avec une grande partie de ses

alentours ; il n’est pas aisé de pénétrer dans les buissons qui en

défendent l’entrée, et nous eussions en vain tenté d’en lever un plan

exact (6). On y a trouvé plusieurs fois des boulets et des armes ; mais

tout ce que l’histoire nous a conservé sur cette place, c’est qu’une

partie de ses fortifications fut détruite en 1203, par Jean Sans-Terre,

frère de Richard Cœur-de-Lion.

C’est une chose remarquable que

l’aspect de ces anciens monumens de la haîne ou de l’ambition des

hommes ! A peine y reconnoissez-vous les vestiges des fortifications ;

les tours s’écroulent successivement, tout se comble à la longue ; la

nature qui reprend ses droits peu à peu, fait croître les arbustes dont

elle couronne les cavaliers et les bastions ! L’herbe tapisse les

parapets et les murs en ruine, et sur les glacis et la place d’armes

que les fureurs de la guerre inondaient de sang autrefois, vous voyez

le pâtre conduire aujourd’hui ses troupeaux, et s’asseoir en paix sur

des appuis de créneaux renversés et couverts de mousse !

Telles

étaient nos pensées au milieu des débris et des ruines, lorsque d’un

pan de mur plus élevé que les autres, nous vîmes tout à-coup cinq ou

six pigeons que notre présence mettait en fuite. Ces oiseaux timides

échappés au ravage des colombiers, et réfugiés parmi les hiboux, dans

de vieilles murailles, nous inspirèrent cette espèce d’intérêt auquel

on se livre machinalement à notre âge : nous eûmes de l’affection pour

eux parce qu’ils avaient couru de grands dangers, et nous voulûmes voir

s’ils prospéraient dans leur nouvel établissement. Les plus alertes,

traversant les buissons, gravirent sur les premières assises de la

muraille : ils s’attendaient à voir les familles naissantes de la

colonie….. et au lieu de nids et de petits éclos, ils trouvèrent des

lacs et des rêts qu’on leur avait tendus ! La manie de la chasse et la

barbarie de l’oiseleur étaient venues les poursuivre jusques sur des

précipices, et ces oiseaux échappés au feu de mille fusils, devaient

enfin périr dans des pièges et dans des filets.

Mettre en pièces

tous ces rêts odieux, fut un arrêt unanime, prêt à s’exécuter !.....

mais l’oiseleur qui les avait placés, en eût ressenti de la peine ; il

eût regardé l’enlèvement de ses rêts comme un vol, ou comme l’effet de

la méchanceté : d’autres que nous, auraient pu devenir l’objet de ses

soupçons ou de sa haîne : nous laissâmes donc les filets sans y

toucher, nous quittâmes ce lieu de destruction, où rien ne pouvait

servir à nous instruire, et nous reprîmes notre route dans la vallée.

L’ÉGLISE

ET LE CHATEAU D’ANNEBAULT :

LES

FOURMI-LIONS.

A

peine étions-nous au pied de la montagne, que nous trouvâmes encore des

ruines : l’ancien château d’Annebault, bâti sur pilotis, auprès de la

rivière, par l’amiral de France Claude d’Annebault.

On pourrait

qualifier cette maison, de superbe extravagance, si plus de vingt

anneaux de fer scellés dans le mur de la terrasse, ne concouraient avec

la tradition du pays, à persuader que l’amiral avait eu l’utile projet

de rendre la rivière de Risle navigable jusqu’au pied de son habitation

; mais cette maison n’a jamais été finie, les ancres qui devaient être

sculptées sur sa façade, sont encore en bloc dans quelques endroits, et

l’on fait maintenant servir à divers usages, les pierres que l’amiral

avait fait venir à grands frais, de plus de quatre lieues, pour les

entasser dans l’épaisseur de ses murailles.

L’église d’Annebault

est du même tems et de la même construction que le château : on y voit

des vitres bien peintes, où l’on remarque divers costumes de ce tems-là

(7).

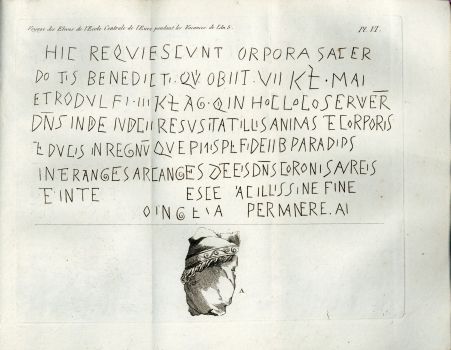

Il y a sous le grand autel un caveau d’environ trois mètres

en carré, qui servait de sépulture aux anciens Seigneurs, et l’on voit,

dans le cimetière, des tombes en pierre fort épaisses, dont la surface

supérieure est taillée en croix. Nous n’avons acquis sur ces tombeaux

aucuns renseignemens, non plus que sur le nom de cimetière des

Huguenots, qu’on donne à un terrain quadrangulaire, éloigné de l’église

d’environ 300 pas vers le nord-est.

Ce cimetière des Huguenots,

nous rappela seulement les dénominations haîneuses, ou perfides sous

lesquelles les hommes se poursuivent et s’égorgent de temps en temps ;

et nous fîmes des vœux pour n’être jamais témoins des scènes d’horreur

dont elles sont ou l’occasion, ou le prétexte (note III).

Nous

apprîmes en quittant Annebault, qu’on avait autrefois tenté d’y établir

une manufacture de bleu de Prusse. On ignore aujourd’hui jusqu’au nom

de l’étranger qui avait formé ce projet.

A une demi-lieue ou

trois kilomètres d’Annebault, nous vîmes au bord du chemin, dans un

ravin de la forêt, les cônes renversés de quelques fourmi-lions :

c’étaient les premiers que nous eûssions vus ; nous les recueillîmes

donc avec le plus grand soin, et nous marchâmes vers Pont-Audemer, où

nous devions passer la nuit.

PONT-AUDEMER.

Rien n’est plus

avantageux que la position de cette commune pour toute espèce

d’établissement ; et le paysage qu’on peut découvrir du haut des

collines entre lesquelles est située la ville, doit être fort agréable.

Nous

ne pûmes jouir de toute la beauté du spectacle : la pluie qui ne nous

avait pas empêché de monter sur la côte, étendit un voile autour de

nous quand nous y fûmes, et nous déroba les points de vue que nous

cherchions.

Mais nous contemplâmes les différentes branches de

la Risle, distribuées avec le plus grand succès, pour l’arrosement des

prairies et le service de la ville où l’on trouve autant de canaux

qu’il y a de rues.

C’est à cette heureuse distribution de l’eau,

jointe aux qualités particulières qu’on lui reconnaît, que cette ville

doit le grand nombre de tanneries qui en font le principal commerce, et

qui conservent, non seulement en France, mais chez l’étranger, la juste

réputation qu’elles se sont acquise.

LES

MANUFACTURES : LA CORROYERIE

FAÇON

ANGLAISE

L’espoir

que nous avions de voir quelques-unes des fabriques de cette ville,

nous ramena dans ses murs (8) ; nous allâmes visiter la corroyerie,

façon dite Anglaise, des citoyens Donnet, Plumer et compagnie. Cette

fabrique n’est pas la seule dans laquelle on prépare les cuirs de cette

manière, à Pont-Audemer ; il y en a d’autres qui s’occupent comme elle

de ce genre de travail avec succès : mais elle avait concouru à

l’exposition des objets d’industrie au Champ de Mars, en l’an six, elle

avait même obtenu le prix ; voilà pourquoi nous désirâmes de visiter

ses ateliers.

Nous ne décrirons pas tous les procédés des

différentes préparations à l’anglaise,

nous nous bornerons à ceux

qu’on suit pour les tiges

de botte, parce qu’ils sont les seuls que

nous ayons eu le temps d’observer.

Les cuirs préparés à la

manière anglaise, pour faire des tiges de botte, ont 1.° un dégré

très-sensible d’élasticité qu’ils conservent plus ou moins long-temps,

et qu’ils acquièrent dans le travail de la corroyerie, par la réduction

que fait l’ouvrier d’une plus grande dimension de la peau dans une plus

petite ; 2.° une très-grande souplesse qui ne se perd jamais, et qui

leur permet de se prêter à tous les mouvemens, sans contracter aucuns

de ces plis habituels qui se durcissent peu à peu, et se coupent à la

longue ; 3.° ils peuvent devenir par le travail du corroyeur,

très-légers en poids, sans rien perdre de leur qualité pour la durée ;

4.° ils ont un œil plus fin, plus lustré et plus brillant que les cuirs

préparés d’une autre manière ; ils acqu[i]èrent même par le travail

des étires

ou des empreintes,

un grain

qui, tantôt imite les sillons

réguliers du cannelé, tantôt le piqué de loup marin,

etc.

Toutes

les peaux indistinctement ne sont pas propres à recevoir cet apprêt

aussi parfaitement les unes que les autres : il y a du choix à faire

entre les peaux de la même espèce d’animal, il faut en mettre entre les

différentes parties de la même peau.

La peau de cheval est la

plus recherchée pour cette préparation, et quoique celle du veau

réussisse quelquefois assez bien, elle acquiert rarement les qualités

de la première.

Le succès de ces préparations dépend en partie

de la manière de tanner, et en partie de celle de corroyer. Dans la

tannerie, on apporte la plus grande attention à bien vider le cuir, à

bien nettoyer la partie fibreuse de la peau, et l’on retire de l’écorce

du chêne, par le moyen des lavages multipliés, tout l’acide gallique ou

la substance tannante qu’elle peut contenir.

Dans la corroyerie,

on a soin de donner à chaque cuir la destination qui paraît la plus

propre, l’apprêt qui convient à l’usage pour lequel on le réserve, et

les façons, les manipulations longues et combinées qui le portent à sa

perfection : on emploie différens dégras, qui sont

des huiles

préparées.

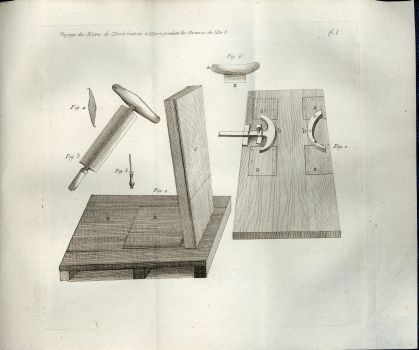

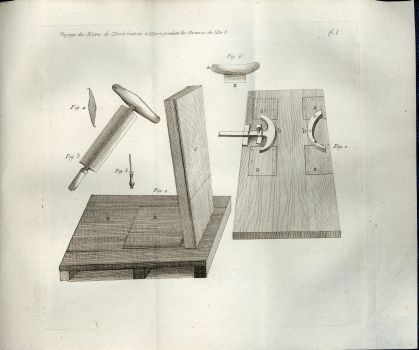

Un

des principaux instrumens qui servent au

corroyeur, pour la préparation des cuirs à l’anglaise, est un chevalet,

(fig. 2, planche première.) composé d’une table, (B) portée sur trois

ais, et sur laquelle l’ouvrier met quelquefois une hausse (A), selon

qu’il a besoin d’être élevé au-dessus d’un montant fixé debout à l’une

des extrémités de la table. Ce montant n’est pas assemblé

perpendiculairement sur la table, et son inclinaison est accommodée à

l’usage de l’ouvrier, aussi bien que sa hauteur. Il est revêtu, dans la

partie antérieure, d’une planche de bois dur, ordinairement de gayac

(C), pour qu’elle résiste davantage et qu’elle ne s’enfonce point sous

les pressions qu’elle éprouve. Un

des principaux instrumens qui servent au

corroyeur, pour la préparation des cuirs à l’anglaise, est un chevalet,

(fig. 2, planche première.) composé d’une table, (B) portée sur trois

ais, et sur laquelle l’ouvrier met quelquefois une hausse (A), selon

qu’il a besoin d’être élevé au-dessus d’un montant fixé debout à l’une

des extrémités de la table. Ce montant n’est pas assemblé

perpendiculairement sur la table, et son inclinaison est accommodée à

l’usage de l’ouvrier, aussi bien que sa hauteur. Il est revêtu, dans la

partie antérieure, d’une planche de bois dur, ordinairement de gayac

(C), pour qu’elle résiste davantage et qu’elle ne s’enfonce point sous

les pressions qu’elle éprouve.

Lorsque le cuir est suffisamment

tanné, le corroyeur le place sur le chevalet pour l’écharner, et il

procède à cette opération avec le couteau (fig. 3.), dont la forme et

l’usage doivent être décrits. Le fil n’en est pas droit comme celui des

couteaux ordinaires, des faulx à raser ou des lunettes

: mais quand

il a été aminci

sur la pierre, on le renverse sur une des surfaces,

et la fig. 4, qui indique le plan de la coupe perpendiculaire à l’axe

du couteau, fait voir le retour du fil des deux tranchans, ce qui donne

plutôt l’idée d’un racloir que d’un couteau.

C’est avec une

broche d’acier, appelée fusil, (fig. 5.) que l’ouvrier retourne le fil

du couteau, et il importe beaucoup que la ligne du fil après sa

courbure soit bien droite et bien égale.

L’ouvrier placé sur la

tablette et penché sur le montant (C) tient le couteau des deux mains,

le fil tourné vers lui, et en rasant le cuir, du côté de la chair, il

en enlève des espèces de feuilles très-larges, et il le réduit à

l’épaisseur qu’il veut lui donner, en la rendant parfaitement égale

dans toute l’étendue de la peau.

Il faut pour ce travail

beaucoup d’adresse, et tous les ouvriers n’acquièrent pas aisément

l’habitude qui est nécessaire pour le faire avec succès.

Lorsque

le cuir est écharné comme il doit l’être, on le lave de nouveau, on le

nettoye avec des brosses et des pierres de grès, on l’imbibe d’autant

de dégras que son épaisseur le requiert, et quand il est seché d’eau,

l’ouvrier le roule sous une pommelle, qui est une espèce de rabot sans

fer, long d’environ dix pouces, courbé dans sa longueur et cannelé dans

sa largeur. C’est en roulant le cuir sur lui même, à plusieurs

reprises, en le froissant avec la pommelle, que l’ouvrier l’assouplit

et qu’il le prépare à conserver long-temps sa souplesse.

Il est

alors en état d’être façonné en tige de botte, et pour cela l’ouvrier

le mouille et l’étend sur une table de marbre, sur laquelle il ébauche

le rétrécissement et les extensions convenables. Cette opération,

commencée sur le marbre, s’achève sur une table revêtue de lames de

cuivre, en quelques endroits, garnie de deux pièces de fer (bb) en arc

de cercle, représentée fig. I.ere, appelée forme.

Les lames de

cuivre indiquées par les lettres (aaaa) servent à conserver la surface

de la forme qui, sans cela, se creuserait sous le fer de l’étire

(fig. 6.)

L’une des pièces de fer en arc est invariablement

fixée à la gauche de l’ouvrier ; l’autre pièce est jointe à une tige

qui est maintenue par deux brides coudées sous lesquelles elle

coule

librement. Une vis de pression peut également la fixer à la distance où

l’on veut qu’elle soit de la première.

La tige de botte,

ébauchée sur la table de marbre, est étendue sur la forme,

entre les

arcs de fer, et elle s’y colle au moyen du dégras dont on

l’abreuve.

L’ouvrier

repasse plusieurs fois l’étire

(AB, fig. 6) sur le cuir, il étend les

extrémités, qu’il aggrandit, tandis que le milieu se resserre sur

lui-même entre les arcs.

Cette manipulation se répète pendant

long-temps, et la pièce de cuir, dont la figure était un carré ou

parrallelograme, est, à la sortie de la forme, plus large dans le haut

que dans le bas, et si rétrécie dans son milieu, qu’on la croirait

échancrée des deux côtés. Cependant on n’en a rien enlevé, et quand on

tire sur les deux côtés, le cuir s’étend et reprend ses premières

dimensions, qu’on lui fait perdre de nouveau en le replaçant sur la

forme.

Enfin, la tige de botte est de nouveau mouillée, passée

en huile, et mise au séchoir, puis rapportée sur le

chevalet,

lorsqu’il le faut, pour recevoir la dernière et la plus difficile des

manipulations. Ce travail n’est cependant nécessaire que

lorsque la

fleur est un peu éraflée : il consiste à refendre la fleur,

ou

plutôt à la parer,

et il s’opère en enlevant, avec le couteau, une

très-légère partie de la fleur, pour rendre à la peau entière le même

grain et le même œil, et faire à ce moyen disparaître l’éraflure.

Tels

sont les procédés particuliers de cette préparation. Les principaux

instrumens dont on se sert, n’étant point décrits dans l’ouvrage sur

l’art du tanneur et du corroyeur, par le Citoyen Lalande, ils furent

dessinés pour que leur figure se trouvât jointe aux détails que nous

comptions donner.

Le couteau sur-tout fut dessiné avec soin,

parce que les fabricans nous assurèrent que les qualités qu’il doit

avoir, sont une chose très-difficile à saisir ; qu’ils ne pouvaient pas

s’en procurer en France, et qu’il n’y avait même en Angleterre qu’une

seule famille d’ouvriers qui sçût donner à ce couteau le plus grand

dégré de perfection (9).

Nous fumes très-sensibles à cette

déclaration des fabricans, nous fîmes des vœux pour que les ouvriers

dont la France peut s’honorer, donnent tous leurs soins à la

fabrication de ces couteaux ; pour qu’on ne soit pas obligé de les

tirer de l’étranger, et que l’imitation d’un procédé utile ne soit plus

subordonnée à l’espèce de tribut que le défaut d’instrumens nous impose.

Les

renseignemens que nous avons acquis sur l’usage des tiges préparées à

la manière anglaise, nous ont convaincus qu’elles étaient les

meilleures qu’on pût employer pour marcher avec des bottes, sans être

beaucoup plus fatigué que si l’on n’en avait pas.

Il y a même

beaucoup de tiges assez bien préparées pour que l’eau ne les pénétre

point, et pour qu’elles soient d’une très-longue durée.

Nous ne

demandâmes point à voir les autres tanneries de la commune, parce que

nous n’avions pas de nouvelles instructions à recevoir, et parce que,

si nous avions voulu voir toutes celles qui méritent, par leur travail

et par leurs succès, d’être visitées, il eût fallu les parcourir toutes.

LA

FILATURE MÉCANIQUE : LA MACHINE A

ROUSSIR.

Nous

fûmes reçus dans une autre manufacture établie et dirigée, à

Pont-Audemer, par les citoyens Callon ; elle renferme des ateliers de

filature mécanique, et des tisseranderies à navette volante, pour la

fabrication de toutes les étoffes de coton, pour les velours, les

basins, etc.

Tous ces travaux avaient déjà obtenu des succès

marqués à Rouen, où les citoyens Callon s’étaient établis avant la

révolution ; mais leur établissement fut détruit dans un soulèvement

coupable, dont ils n’ont pas recherché les auteurs, malgré les pertes

immenses qu’ils ont souffertes.

On prit pour prétexte de cette

violation du droit de propriété et de la destruction d’une des branches

de la prospérité publique, dans une nation commerçante et industrieuse,

le tort que les filatures mécaniques causaient à tous les ouvriers

filant à la main, et la crainte exagérée de voir ceux-ci périr de faim,

en manquant d’ouvrage, si on laissait prévaloir des moyens expéditifs,

dont le produit coutait beaucoup moins que le travail ordinaire des

fileuses.

Ces violences et ces prétextes nous rappelèrent des

oppositions du même genre, que les imprimeries éprouvèrent lorsqu’elles

s’établirent, dans le quinzième siècle ; et les tracasseries qu’on leur

suscita pour les faire prohiber, comme une invention nuisible à tous

les copistes, et propre à les faire périr de misère, la plume à la

main, si les livres se multipliaient à l’infini par la rapidité magique

de l’imprimerie.

On conçoit très-bien que tous les moyens

mécaniques doivent froisser, quand ils s’établissent, les intérêts des

ouvriers dont on employait les bras auparavant : mais cet inconvénient

particulier ne peut être mis en parallele avec les avantages

incalculables qui en résultent pour la société toute entière, 1.° parce

que les prix de la main-d’œuvre fait non-seulement donner les produits

à meilleur compte, mais qu’il met à portée d’assurer la concurrence

avec l’étranger, et qu’il rétablit la balance commerciale ; 2.° parce

que l’état recouvre, pour d’autres travaux, les bras que les mécaniques

remplacent ; 3.° fréquemment encore, parce qu’il y a dans la

fabrication plus d’uniformité et que les machines, quand elles sont

arrivées au dégré de perfection qu’elles peuvent acquérir, mettent le

fabricant et le consommateur à l’abri des torts que leur causent

quelquefois l’inattention, la négligence ou la mauvaise foi de

l’ouvrier.

Telles étaient les observations que nous faisaient

les directeurs de la manufacture de coton et qu’ils appuyaient de la

faveur générale que les filatures mécaniques obtiennent actuellement en

France.

Cette manufacture est située au nord-ouest de la

commune, dans l’ancien emplacement occupé, avant la révolution, par un

couvent de cordeliers, fondé

et aumôné par Louis XI en 1473.

Les

propriétaires actuels de cet établissement y ont réuni une portion de

prairie qui l’avoisinait, pour former une blanchisserie ordinaire ; et

dans les bâtimens de l’ancien couvent ils ont établi leurs ateliers de

tisseranderie et ceux de filature. Cette dernière partie est

alternativement mise en action par un manége et par un courant ; mais

si les bienfaits que les directeurs espèrent de la paix prochaine

remplissent leurs vœux, ils pourront établir une pompe à feu qui

remplacera avantageusement ces deux moyens.

Il nous serait

impossible de rendre compte de toutes les pièces qui sont mises en jeu

dans une filature mécanique ; de toutes les roues, de toutes les

bobines, de tous les fuseaux qui se meuvent à la fois, par le moyen des

engrenages, des cordes sans fin et des renvois de toute espèce.

On

ne voit point sans étonnement, dans la carderie, qu’un enfant puisse

convenablement attacher le coton sur les pointes recourbées d’une carde

circulaire, et que plusieurs tambours, garnis de la même manière, se le

distribuent, dans un ordre admirable, en roulant les uns sur les autres

en divers sens.

Un peigne d’acier poli s’abaisse et se relève

alternativement sur le dernier des tambours ; il détache le coton qui

s’est roulé sur les cardes circulaires et le fait tomber en ouate

dans un cilindre, pour être disposé en boudins dont les

dimensions

diminuent, peu à peu, jusqu’à ce qu’ils soient enfin formés en fils

plus ou moins déliés.

La navette volante tire son nom de sa

course rapide dans la chaîne du tisserand. La même mécanique la pousse

et la rappèle : l’ouvrier n’a que deux mouvemens à faire de la même

main, tandis que de l’autre il frappe, avec le rot, le fil que la

navette vient d’interposer. C’est dans les ateliers qu’il faut aller

prendre connaissance du mécanisme qu’on y met en jeu ; les explications

sommaires ne le feraient pas entendre, et les détails seraient infinis,

s’il fallait en donner une entière description.

Au surplus les

mécaniques sont aujourd’hui très multipliées dans le département, elles

sont connues de beaucoup de citoyens, et ce serait une chose inutile

pour les uns et superflue pour les autres d’essayer de les décrire.

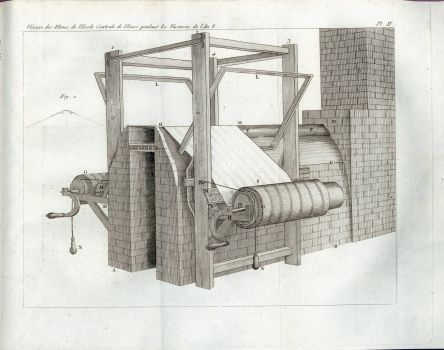

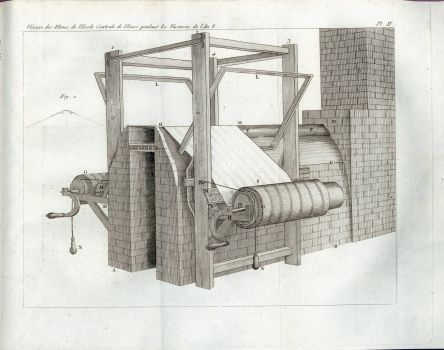

Cependant

il en est une qui est très-curieuse et dont il est en même temps assez

facile de faire connaître les résultats. C’est celle qu’on emploie pour

roussir les étoffes de coton, et qui est représentée dans la planche

2e Cependant

il en est une qui est très-curieuse et dont il est en même temps assez

facile de faire connaître les résultats. C’est celle qu’on emploie pour

roussir les étoffes de coton, et qui est représentée dans la planche

2e

Lorsque les étoffes de coton sortent du métier, elles sont

couvertes d’une espèce de duvet que le fil porte avec lui, et que

l’ouvrier ne peut enfermer dans le tissu. Ce duvet enveloppe, en

quelque sorte, le dessin de l’étoffe : les rayes du basin s’y trouvent

cachées, les points du piqué en sont recouverts, le cannelé des velours

se voit à peine, et l’on sent que, pour faire valoir le dessin et lui

donner de la netteté, il est indispensable d’enlever ce duvet et de

raser en quelque manière le tissu, pour le rendre lisse et faire

ressortir les parties élevées.

Cette opération, qu’on tenterait

inutilement avec des tranchans de quelque espèce qu’ils fussent, se

fait avec beaucoup de succès par le moyen du feu, en brûlant toute

cette surface lanugineuse, pour mettre à découvert le tissu, sans que

le feu l’endommage.

Il y a déjà long-temps que ce travail et

cette méthode se trouvent indiqués dans l’ouvrage du citoyen Pajot,

mais on ne se servait alors que de grandes plaques de fer qu’on faisait

rougir et qu’on passait sur l’étoffe tendue jusqu’à ce que tout le

duvet fut brûlé.

Cette manipulation était toujours difficile,

quelquefois même elle causait des accidens graves et jamais elle ne

brûlait parfaitement le duvet.

Celle qu’on a depuis employée est

infiniment préférable et quoiqu’elle ne soit point particulière à la

manufacture des citoyens Callon, quoiqu’elle soit employée à Rouen et

ailleurs, et qu’elle soit maintenant connue de plusieurs fabricans,

néanmoins comme elle n’est expliquée ni dans l’ouvrage du citoyen

Pajot, ni dans aucune autre, on sera peut-être bien aise d’en voir la

description, et voici en quoi elle consiste.

La construction (A.

B. C.) est un fourneau de brique avec sa cheminée (D. D.). Une grille

de fer (E.) est placée dans ce fourneau et se continue dans toute sa

longueur jusqu’à la cheminée. C’est sur cette grille que se place le

charbon, et le tout est recouvert d’un demi cilindre de fer fondu (F.

F.) qui termine le fourneau.

Les quatre montans de bois (1. 2.

3. 4.) maintenus par des traverses forment un chassis solide sur lequel

sont ajustés deux cilindres ou tambours (G. G.) soutenus par les bras

et les liens (H. H.). L’étoffe qu’il s’agit de raser, ou roussir, est

roulée sur l’un des tambours, de manière que l’envers (I.) soit en

dehors et que l’endroit s’applique sur le demi cilindre de fer (F. F.)

pour reparaître ensuite sur l’autre tambour.

Lors qu’on fait

tourner le premier tambour, l’étoffe se dévide pour se rouler sur le

second en passant sur le demi cilindre. Deux cadres (L. L.) mobiles sur

deux pôles fixés dans leur milieu, sont placés entre les montans :

l’étoffe est passée dans ces cadres et quand leur côté intérieur est

abaissé, elle porte immédiatement sur le demi cilindre ; mais si, en

appuyant la main sur les côtés extérieurs des cadres, on élève les

côtés opposés, ceux-ci enlèvent avec eux la toile qu’ils renferment ;

ils l’empêchent de toucher le fer, et préviennent les accidens.

Tout

étant ainsi disposé, on allume le charbon placé sur la grille ; un

courant d’air l’anime violemment par-dessous et ne tarde pas à

échauffer le demi cilindre ; on parvient même à le faire rougir, et

c’est quand il est très-ardent qu’on abaisse les cadres, pour que

l’étoffe s’applique sur le fer rouge ; on fait alors tourner les

tambours et l’on dévide la pièce entière pour brûler le duvet.

Ce

duvet, réduit en charbon sur le cilindre, est enlevé par une longue

brosse, garnie de soies rudes, qu’on voit en (M. M.) et qui est placée

sur des appuis mobiles, dans une inclinaison semblable à celle de

l’étoffe. L’effet de l’ustion, par le fer, et du frottement sur la

brosse, se montre à découvert sur le tambour, par la manière dont

l’étoffe s’y roule ; l’ouvrier, qui se trouve à portée de conduire et

diriger convenablement la vîtesse des tambours, peut juger en même

temps si l’opération s’est bien faite.

Il semble, quand on voit

la pièce de coton s’abaisser avec les cadres et tomber sur le fer

enflammé, qu’elle va se réduire en cendres, et quand c’est une pièce de

basin qu’on voit ainsi frotter sur un fer rouge, les craintes

deviennent encore plus fortes.

On est du moins porté à croire,

quand on entend le recit de ce travail, que les tambours tournent avec

une grande vitesse et que l’étoffe passe sur le fer avec une extrême

rapidité.

C’est néanmoins le contraire ; les tambours ne vont

pas très vîte, les yeux suivent avec facilité le mouvement de l’étoffe,

et de peur qu’elle ne s’applique pas avec assez de force sur le fer, on

emploie des poids (N. N.) dont la corde s’appuye sur les tambours, au

moyen d’une gorge qu’on y a pratiquée : ces poids augmentent le

frottement des tambours, ils en ralentissent le mouvement ; et la

toile, devenant plus tendue, s’applique avec plus de force sur le fer.

Elle

se roule même dessus à raison de l’inclinaison qu’on lui donne, et l’on

peut voir dans le profil géométrique (fig. 2) l’angle sous lequel cette

inclinaison est déterminée pour roussir le basin.

Cet angle

n’est pas le même pour toutes les étoffes, il est plus ou moins ouvert,

et une barre qui s’élève ou s’abaisse à volonté, au moyen des chevilles

qui l’assujettissent, sert à fixer l’inclinaison qu’on veut donner aux

étoffes.

Malgré la supériorité de cette manipulation sur celle

des plaques rougies qu’on passait autrefois sur la pièce de coton, le

citoyen Callon sait qu’il existe encore de nouveaux procédés par

lesquels les creux des étoffes, dans le piqué et dans les cannelés, se

nétoyent mieux, se rasent plus exactement et deviennent lisses comme

les points les plus élevés.

Il sçait qu’on ajoute de l’esprit de

vin dans le travail, soit en faisant passer l’étoffe par une étuve où

elle s’imbibe du fluide réduit en vapeurs pour qu’il s’enflamme

subitement lorsqu’il touche le fer rouge, soit en employant d’autres

moyens dont il ne fait pas mystère, mais qu’il est juste de lui laisser

publier lorsque, par les essais qu’il compte faire, il aura justifié la

théorie qu’il sait si bien développer.

LES

MÉMOIRES HISTORIQUES.

Nous

nous faisons un devoir d’offrir à tous les citoyens, qui ont eu la

bonté de nous instruire des détails dont nous venons de rendre compte,

l’expression bien sincère de notre reconnaissance. Nous desirons

sur-tout que ce témoignage de nos sentimens, soit agréé des magistrats

de cette commune qui nous accueillirent avec indulgence et qui

voulurent bien, pour notre instruction, communiquer des mémoires

extrêmement curieux dans lesquels sont consignées des notes

intéressantes pour l’histoire.

En effet, c’est dans ces mémoires

qu’on trouve l’explication de deux passages du Catholicon d’Espagne

ou satire menippée, avec la confirmation de quelques détails que

l’histoire a conservés. (note

IV)

Indépendamment de

l’explication de ces deux passages, nous avons encore trouvé, dans ces

mémoires, d’autres détails relatifs aux localités, qui confirment ou

qui développent ce que les chroniques et les histoires de la province

ont transmis, et qui peignent d’ailleurs les mœurs et le caractère du

temps. (note

V)

C’est aussi dans ces mémoires que nous avons

appris que Pont-Audemer, par sa situation sur la Risle et sa

communication avec la Seine, fut pendant long-temps, une des places

importantes de la province. Les Anglais regardaient comme un grand

avantage de s’en rendre les maîtres, et dans les troubles des siècles

précédens, les factieux formèrent contre elle diverses tentatives qui

en firent souvent le théâtre de guerres sanglantes et ruineuses.

Charles

le Mauvais en était en possession, lorsque le Connétable

Bertrand-Duguesclin la prit en 1378 après plusieurs attaques, et rasa

ses fortifications ainsi que le château (10).

Les Anglais s’en étant ensuite emparés, elle fut reprise d’assaut par

les comtes de Dunois et de St.-Pol (note

VI).

Il

nous a paru naturel d’inscrire de suite tout ce qui pouvait avoir

rapport à la ville dans laquelle nous avions passé : mais tous ces

détails ne nous furent pas connus au moment même de notre passage, ce

ne fut que pendant le séjour, que nous fîmes dans le lieu des

observations, que ces connaissances furent acquises par la lecture des

mémoires historiques. C’est aussi par cette lecture que nous apprîmes

que cette ville avait donné naissance à Pierre Lelorain, sieur de

Valmont, auteur des élémens de l’histoire, de la Phisique occulte ou de

la Baguette divinatoire, de quelques dissertations sur les médailles,

etc. et à Pierre David, cordelier, qui fit imprimer des sermons en

latin.

DÉPART

DE PONT-AUDEMER : L’ERREUR

D’OPTIQUE

: LE VIEUX IF.

Tandis

que nous étions à Pont-Audemer, deux de nos camarades de voyage se

joignirent à nous, et lorsque nous eûmes visité les manufactures, nous

partîmes pour nous rendre dans la commune de Conteville où nous devions

établir le centre de nos observations ; au confluent de la Risle et de

la Seine.

La première chose qui soit digne d’être remarquée sur

la route, est un ancien château nommé le Bois d’Aubigny, à

deux

portées de fusil de la grande route et six cents pas du chemin de

traverse.

Il est bâti sur un terrain très-incliné, et quand on

le regarde du côté de l’orient, il semble incliné lui-même vers la côte

au pied de laquelle il est construit ; les arrêtes de ses pignons

paraissent sortir de leur à-plomb, l’on croirait qu’un des bouts de

cette maison s’est affaissé sur ses fondemens et qu’il est entré

profondément en terre.

Cependant il n’en est rien, la

construction n’a nullement souffert et l’apparence n’est que l’effet

d’une illusion d’optique ; mais elle est très-forte, il n’est pas

possible de la corriger, on a beau raisonner, d’après la connaissance

qu’on a du local, contre le faux semblant de la perspective, ce n’est

qu’en approchant de la maison, que l’illusion se dissipe.

L’inclinaison

du terrain est donc la seule cause de l’erreur ; les murs ont moins de

hauteur sur le terrain élevé qu’au bas de la pente, et comme on n’en

voit pas de loin les premières assises, on se persuade que la

différence des hauteurs, dans les extrémités de la maison, vient de

l’enfoncement qui paraît s’être fait dans le sol.

Nous trouvâmes

ensuite un arbre remarquable par sa grosseur et par les irrégularités

de son contour ; c’était un If extrêmement vieux, entièrement pourri

dans toute la partie ligneuse du tronc, ne vivant plus que par son

écorce et ses racines ; mais ferme encore sur ses débris et résistant à

la violence des tempêtes comme aux attaques ruineuses du temps.

Nous

n’en prîmes pas la mesure, parce qu’on nous dit que nous en trouverions

de plus gros et de plus étonnans dans le pays, et nous continuâmes

notre route vers Conteville, où nous arrivâmes après une marche de

trois heures, que la pluie nous força souvent d’interrompre.

L’ETABLISSEMENT

: LES BAGAGES : LES

INSTRUMENS

: LE PREMIER DINER

SOUS LA

TENTE : LES TOASTS.

La

voiture qui portait nos bagages et la tente nous avait précédés ; et

les élèves qui devaient se joindre à nous ne tardèrent pas à arriver.

En très-peu de temps la tente fut dressée ; nous nous établîmes dans un

enclos fermé de murs, dont il nous fut permis de disposer.

Chacun

reconnut le bagage qui lui appartenait : on visita les machines et les

instrumens, tous se trouvèrent sains et saufs à l’exception d’un

thermomètre, et quand ces préparatifs furent terminés, nous songeâmes à

dîner. Nous nous rangeâmes sous la tente, autour d’une table frugale,

et pleins d’espoir dans les courses que nous allions faire, un cri

général se fit entendre, vive la République, vivent les Naturalistes

des deux mondes !

Que leurs occupations, pleines de charmes,

répandent, sur leur vie entière, le calme et la sérénité, qu’ils soient

récompensés de leurs veilles et de leurs travaux par le bonheur de

devenir utiles à leurs semblables ! Que leurs découvertes excitent

toujours notre émulation, que leurs savans écrits soient les guides de

notre inexpérience ; puissions-nous par notre conduite et notre

application, nous montrer dignes de la carrière qu’ils ont ouverte

devant nous !

Ce repas, un des plus intéressans que nous ayons

jamais fait, ne fut cependant pas de longue durée, nous l’eûmes bientôt

achevé et nous songeâmes à met[t]re de l’ordre dans le travail que nous

allions entreprendre.

Les uns se chargèrent de dessiner les sites, les objets de minéralogie,

d’insectologie, de botanique, etc.

D’autres furent chargés de rechercher dans la campagne, les plantes,

les insectes, les minéraux et les fossiles.

Les plus avancés en géométrie eurent la partie des mesures et des

calculs.

Les plus adroits furent nommés pour disposer les plantes dans les

herbiers et les insectes dans les boëtes.

Tous

se promirent de regarder tout, de visiter tout, de ne rien négliger, de

s’avertir réciproquement et de faire tous leurs efforts pour ne pas

laisser dégénérer en une promenade stérile, un voyage dont ils

pouvaient retirer tant d’utilité.

Nous étions alors dix-sept, et nous eussions été plus nombreux s’il eut

été possible de préparer plutôt l’expédition.

Nous

possédions au milieu de nous les Directeurs du Pensionnat, un des

Professeurs, et un des Membres du Jury d’instruction, qui avaient bien

voulu se joindre à nous pour diriger nos observations. Quand nous fûmes

en quelque sorte organisés comme nous venons de le dire, nous nous

présentâmes devant le Maire de la commune, à qui nous rendîmes compte

du sujet de notre voyage, en lui donnant l’assurance que pendant notre

séjour, nous ferions nos efforts pour nous rendre dignes de l’affection

que déjà plusieurs habitans se plaisaient à nous témoigner.

LA VUE

DE LA MER.

Ce

premier devoir étant rempli, nous nous portâmes avec toute l’ardeur

qu’inspire la nouveauté sur le rivage que nous avions plusieurs fois

entrevu de loin. A mesure que nous avancions, la perspective s’étendait

devant nous, et ce spectacle imprimait dans notre ame un sentiment de

grandeur et d’élévation que nous n’avions jamais éprouvé.

Cependant

la surprise se mêlait à notre admiration : nous avions quelquefois

entendu parler de la mer ; nous croyions voir des vagues agitées et des

flots écumans ! Cette fois-là c’était un vaste bassin, calme et

tranquille comme un lac, pur et limpide comme le cristal.

Des

pêcheurs qui furent témoins de notre étonnement, nous expliquèrent la

cause de cette espèce d’immobilité, en nous faisant connaître qu’elle

était l’effet du moment précis de la pleine mer, c’est-à-dire, du

moment où les eaux parvenues à leur plus grande élévation sur le

rivage, étaient prêtes à s’abaisser en refluant vers l’océan. Une autre

cause contribuait encore au calme de la mer, c’était celui de

l’atmosphère et le silence absolu des vents.

Mais ils

observèrent que nous n’étions pas précisément au bord de la mer ; que

nous ne voyions encore que l’embouchure de la Seine ; que malgré la

largeur du bassin, l’eau de la mer qui le remplissait se trouvait à

l’abri des courans atmosphériques qui se font toujours sentir plus ou

moins au large,

et qu’en pleine mer l’eau n’était pas aussi

tranquille. Alors nos yeux se tournèrent vers le Hâvre que nous

découvrions au pied de la côte du pays de Caux et qui se dessinait à

l’horizon comme une langue de terre avancée dans la mer. Vis-à-vis on

voyoit Honfleur situé sur la rive où nous étions nous-mêmes, et dans

l’intervalle de ces deux villes on ne découvrait rien !... Le ton du

ciel se confondait avec les reflèts de la mer, et l’imagination que

rien n’arrête, nous aurait peint l’étendue comme infinie, si les

principes de géométrie ne nous eussent rappelé que l’horizon visible ne

pouvait avoir qu’une lieue de rayon, du point où nous étions placés

(11).

Ces tableaux que nous admirions de plus en plus, se

composaient des côtes élevées qui bordent au nord l’embouchure de la

Seine ; de la pente des vallons qui contraste avec elles au midi ; du

vide imposant que la mer offre à l’ouest ; et vers l’orient de la coupe

perpendiculaire d’une des collines de la Risle, posée d’aplomb sur une

vaste plaine, où paissent cent troupeaux, et couvrant un autre pays que

des lointains vaporeux indiquaient au-dessus d’elle, dans les derniers

plans de la perspective.

Il y avait près d’une heure que nous

étions sur le rivage sans que nous eussions, pour ainsi dire, changé de

place ; personne n’avait éprouvé de fatigue dans la durée du spectacle,

personne ne s’était assis, tout le monde admirait ; et ceux-là même à

qui la vue du rivage était familière, convenaient encore avec émotion,

qu’elle était admirable. Cependant le reflux acquérait de la vîtesse,

le sable était découvert en quelques endroits ; et sur toute la rive on

voyait un banc immense de galet que la mer roule devant elle dans les

gros temps.

Le vent s’était élevé à l’occident, il contrariait

le reflux, il soulevait des lames et poussait des vagues ; nous ne

désirions pas une tempête, mais une plus grande agitation eût satisfait

nos vœux.

PROJET

DE VOYAGE : DÉNOMBREMENT DES

INSTRUMENS

D’OBSERVATION.

Non

contens du spectacle dont nous venions de jouir, nous voulûmes voir la

mer plus en grand, et il fut arrêté que dès le lendemain matin nous

irions à Honfleur pour passer au Hâvre. Un motif d’un plus grand

intérêt que celui de la curiosité nous détermina ; c’était le lendemain

que la plus grande marée de la lunaison devait avoir lieu, et cette

circonstance fit décider le voyage du Hâvre (note VII).

Nous

quittâmes le bord de la mer pour aller faire nos préparatifs, et pour

mettre en ordre les instrumens que nous n’avions fait que visiter dans

les caisses : mais ce ne fut point sans tourner mille fois les yeux

vers le rivage ; et malgré les sites agréables d’une très-belle

campagne que nous traversions, c’était toujours du côté de la mer qu’on

se tournait, quand il se présentait une hauteur d’où l’on pût encore la

voir, ou quand une percée la faisait découvrir entre les arbres.

Nous

nous entretînmes pendant notre retour des productions innombrables

qu’elle renferme : nous nous rappelâmes cette lumière qui brille la

nuit à sa surface, et nous convînmes de revenir le même jour, à la

marée du soir, pour être témoins de ce phénomène.

Au retour du

rivage, chacun s’occupa des attributions qui lui étaient échues : les

instrumens furent de nouveau visités et mis en place, le thermomètre

qu’on avait trouvé le matin un peu endommagé, était la seule pièce qui

eut souffert. Nous avions alors, en état de servir, un baromètre à

cuvette, un hygromètre avec thermomètre (12), un microscope, un

télescope, une chambre obscure d’un très-bon effet, des lunettes

d’approche, plusieurs loupes de différens foyers, des équerres et un

graphomètre (13), un niveau d’eau et un autre à bulle d’air, un

odomètre ou compte-pas (14), deux décamètres, une petite boussole

portative : outre cela nous pouvions disposer d’un atelier voisin dans

lequel il y avait une petite forge et beaucoup d’outils.

Nous

avions aussi les N.os des cartes de Cassini, répondant au territoire

que nous devions visiter, quelques livres d’histoire sur l’ancienne

province, des chroniques et des mémoires, quelques livres de botanique

et d’histoire naturelle, des livres de voyage et Robinson Crusoé. Enfin

nous avions des crayons pour les déssinateurs, du papier, de l’encre de

la Chine, des plumes de corbeau, etc. etc.

Tous les fourmi-lions

que nous avions trouvés près d’Annebault, furent soigneusement mis dans

un poudrier, avec une espèce de sable très-fin, d’une couleur ocreuse

qui nous le fit regarder comme un oxide de fer. Il y en eut trois qui

ne tardèrent point à s’enfoncer, mais les autres étaient languissans,

ils avaient souffert dans le voyage, et ce ne fut qu’au bout de

quelques jours qu’ils se creusèrent des cônes. Depuis ce temps ils ne

dûrent pas regretter leur premier pays, jamais fourmi-lions n’ont été

mieux approvisionnés ; tous les jours il pleuvait des mouches et des

fourmis dans leurs repaires ; leurs mouvemens brusques et rapides

attestèrent le bien-être qu’ils éprouvaient : mais nous ne devions

point voire éclore cette année les demoiselles dont

ils filaient le

trousseau, et ce n’était que l’année suivante qu’ils

devaient parvenir

à leur état parfait.

En attendant le souper, un des voyageurs

lut des notes qu’il avait déjà faites sur les premiers jours de

l’expédition. Mais comme en racontant les observations, il avait

fidèlement employé, dans son récit, les noms de leurs auteurs, ceux-ci

réclamèrent aussi-tôt : c’est au hasard que nous les devons,

s’écrièrent-ils ; il n’y a pas de mérite à être plus heureux qu’autrui

; chaque découverte appartient en commun à tous les voyageurs, sans

qu’il faille de prime pour aucun d’eux. Tous se rangèrent à cet avis,

parce que tous espéraient de contribuer au succès du voyage : on se

rappela le proverbe des anciens qui voulait que Mercure fût commun, et

l’on se mit à table en se donnant l’assurance d’une émulation généreuse

et d’une amitié inaltérable.

VOYAGE

DU SOIR AU BORD DE LA MER :

INSECTES

PHOSPHORESCENS.

La

lune était déjà sur l’horizon, quand nous eûmes soupé, et quoique le

temps fût couvert, la demi teinte qu’elle répandait sur les objets,

nous faisait craindre de ne pas voir la lumière de la mer.

Nous

allâmes néanmoins au rivage : nous prîmes des vases pour puiser de

l’eau, des sacs de toile, en cône, pour la tamiser, des loupes, des

Capsules, etc.

La mer montait quand nous arrivâmes, le flot

était même assez rapide : mais la mer n’était pas lumineuse et le clair

de lune nous parut être l’obstacle qui s’y opposait ; Alors nous

battîmes l’eau, nous l’agitâmes de diverses manières, et nous vîmes

enfin des points brillans, sur le bord des vagues, dont la lumière

devenait plus vive entre les cailloux ; mais ni l’œil ne pût en

apercevoir la cause, ni les loupes ne purent la faire reconnaître, ni

le tact ne pût l’indiquer.

L’eau, qu’on puise à la mer, brille

dans le vase qui la contient comme sur le rivage d’où on la tire ; elle

conserve cette phosphorescence pendant plus de vingt-quatre heures : ou

plutôt les animalcules, qui brillent dans l’eau de la mer, donnent de

la lumière tant qu’ils sont vivans, et ils conservent la vie dans cette

eau, pendant plus de vingt-quatre heures.

Lorsque, pendant le

jour, on agite l’eau de mer, on ne découvre pas ces animalcules qui

sont forts petits et presque entièrement diaphanes :……. mais ce que

nous dirions, sur ce phénomène, ne pourrait être qu’une répétition de

ce qu’a dit un ingénieur de la marine, qui l’observait en 1763 et 1764.

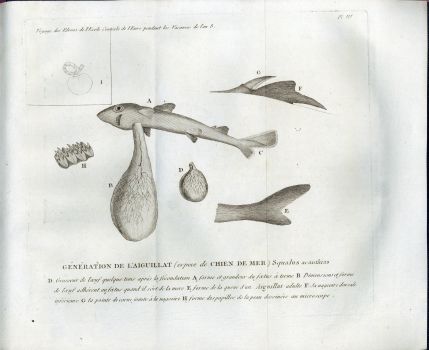

Tout

ce que nous pouvons ajouter à l’extrait que le dictionnaire de

l’industrie a donné des observations de M. Rigault, c’est que 1.° ces

animalcules paraissent absolument privés de la faculté de changer de

place ; 2.° ils sont composés d’une partie à peu-près sphérique, d’une

autre partie tubiforme attachée à la sphère ; et cette attache forme

une espèce de sinus qu’on découvre dans le profil ; 3.° du point

enfoncé où la partie tubi-forme s’attache à la partie globuleuse, on

voit cinq ou six radicules, étendues dans la sphère, imitant,

à-peu-près, une griffe d’asperge et ne paraissant point avoir de

mouvement ; 4.° la partie tubi-forme paraît composée d’anneaux

superposés, et sa longueur moyenne est de deux fois le diamètre de la

sphère ; 5.° la sphère ne paraît avoir aucuns mouvemens, la seule

partie tubi-forme en laisse apercevoir, mais ils ne sont ni rapides ni

variés, et cette partie n’en a point d’autre que de se tordre lentement

sur elle-même en divers sens, comme si elle s’efforçait de se détacher

de la sphère et de se débarrasser des liens qui la retienne ; 6.°

jamais on ne voit ces insectes ni saisir des proies, ni se mettre au

guet pour en surprendre ; au contraire, ils sont quelquefois dévorés

par des animalcules trente fois plus petits, qui s’élancent avec

violence contre la partie sphérique, qui paraissent la saisir et qui la

font se rétrécir et se crisper, présage aussi prompt qu’infaillible de

la mort de l’animal (15).

D’après toutes ces données comment

faut-il regarder ces animalcules ? quelle est leur origine ? où

prennent-ils naissance ? quels sont leurs développemens, comment se

nourrissent-ils ? faut-il les ranger parmi les zoophytes, subissent-ils

des métamorphoses ? sont-ils au dernier période de leurs mutations ?

qu’elle est la source de la lumière qu’ils produisent ? quelles sont

les conditions pour qu’elle paraisse ? est-ce la sphère qui la donne ?

est-ce la partie tubi-forme, est-ce l’animal tout entier ?

Dans

l’inspiration de l’eau, par les poissons, ces animalcules périssent-ils

au passage des branchies, ou sortent-ils sains et saufs de ce filtre

animal ? dans le premier cas donnent-ils à l’eau, qui les contient, une

propriété nutritive pour le poisson qui l’aspire ?......

Voilà

les questions que nous nous faisions et les embarras que nous n’avions

pas l’espoir de lever, à cause du peu de temps que nous pouvions donner

à des observations, qui ne doivent peut être offrir de résultats

certains, qu’après avoir été plusieurs fois répétées avec la plus

grande attention.

LE BOIS

MORT : LES POISSONS PUTRÉFIÉS :

LES

VERS LUISANS.

La

nuit qui s’avançait, nous rappela vers la tente ; mais la

phosphorescence nous occupant toujours, tout ce qui brille la nuit dans

la nature fut mis en parallele avec les animalcules de la mer.

Le

bois qui devient également lumineux quand il pourrit, par d’autres

causes que celle de l’humidité, fut un des phénomènes qui fixèrent

notre attention.

Nous observâmes que ce dépérissement du bois,

cette transformation de la partie ligneuse et dure en une espèce de

parenchime friable quand il est sec, n’étoit qu’une décomposition du

bois, c’est-à-dire, une séparation de tous ses principes, une

restitution, lente et graduée, de ces mêmes principes à leur

première forme…. et dès-lors nous nous demandâmes si la blancheur qui

luisait sur le bois pourri, n’était pas un dégagement de la lumière,

une émanation de ce principe délivré des liens où l’aggrégation l’avait

enchaîné, pendant l’accroissement du végétal.

Pourquoi,

disions-nous, ne serait ce pas de la lumière qui s’évapore, dans

la

décomposition des fibres (16) ? Elles en absorbent, en croissant, une

si grande quantité, elles en sont si avides pendant la germination,

elles sont si faibles, si languissantes, quand elles en sont privées !

Certes le principe lumineux doit entrer abondamment dans la formation

du bois ; et dans la déflagration il éclate avec violence. S’il se

répand alors par torrens, pourquoi le dégagement chronique du même

principe, dans la putréfaction, ne se décélerait-il pas, dans certaines

circonstances, sous la forme des auréoles phosphorescentes que nous

admirons ?

Mais quelles seraient les circonstances où ce

principe serait visible en se dégageant ? Pourquoi ne parait-il pas

toujours dans les décompositions de tous les bois ? Quelles seraient

les recherches à faire, pour constater ces différens états, pour les

reproduire au besoin, pour phosphoriser à volonté un bois qu’on

mettrait pourrir, ou pour le faire se décomposer sans lumière ?

Si

l’on pouvait admettre cette explication pour les phosphores ligneux,

serait-ce la même cause qui ferait également briller les poissons qui

se putrefient ? Si la lumière des décompositions pouvait s’expliquer

ainsi, quelle serait ensuite la cause de ces aigrettes bien plus vives

qui dardent leurs rayons au travers du feuillage des arbustes ? Quelle

est la cause de la lumière que la femelle du lampyris répand

dans les

époques de la fécondation ? Toutes ces questions, que nous venions

d’élever, en revenant du rivage, ouvrirent devant nous une carrière si

vaste d’étude, de recherches et d’observations, que nous désespérions,

à juste titre, de la remplir dans le court espace de notre voyage. Nous

nous promîmes seulement d’en conserver le souvenir pour le temps où

nous pourrions avoir le loisir et l’occasion de nous y livrer ; nous

fîmes des vœux pour que les sçavans qui se plaisent dans l’étude de la

nature, découvrissent les causes des phénomènes que nous ne pouvions

encore qu’admirer, et nous rentrâmes dans l’enclos où la tente était

dressée.

Un des voyageurs qui nous avait quittés vers le

milieu du chemin, pour prendre un sentier différent, revint quelques

minutes après, portant sur son chapeau quatre ou cinq vers-luisans

qu’il étoit allé prendre, dans un bois voisin où il les avait apperçus,

lorsque nous nous entretenions de leur lumière. Il les mit sur de la

terre fraîchement humectée, dont on remplit un pot-à-fleur, en ajoutant

des portions de gazon, et le tout fut enfermé sous une de ces grandes

cloches de verre qu’on employe dans le pays pour la culture des melons

(17).

LE

VOYAGE AU HAVRE : LE TOMBEAU

DE

HARLETTE MÈRE DE GUILLAU-

ME LE

CONQUÉRANT : LE VILLAGE

ENGLOUTI.

Le

lendemain matin nous fûmes levés dès le point du jour : il s’agissait

du voyage du Hâvre, il fallait être à Honfleur pour l’heure du

paquebot, et la marée ne souffrant point de délais, nous nous équipâmes

promptement et nous partîmes.

Nous ne crûmes point devoir porter

tous nos instrumens avec nous : nous prîmes seulement des lunettes

d’approche et de fortes loupes, des tenettes, des

boëtes, des cartons

et quelques feuilles de papier pour le dessin.

Du milieu de la

plaine que nous traversions, nous revîmes les sites de la veille, la

mer qui revenait dans la seine, et le Hâvre où nous allions.

Nous

traversâmes une campagne voisine, dont les habitations groupées sur le

rivage, offraient avec les arbres entremêlés des vergers, un point de

vue charmant.

Nous apprîmes que presque tous les habitans de

cette commune étaient pêcheurs ; on nous montra même de loin, sur des

bancs élevés, dont l’embouchure de la seine est parsemée, les filets

qu’ils tendent, à

mer montante, et qu’ils soutiennent avec de longs

pieux enfoncés dans le sable : nous remîmes à voir ces filets et la

pêche usitée dans cet endroit, après notre retour du Hâvre.

Bientôt nous fûmes vis-à-vis d’une ancienne abbaye de bénédictins,

supprimés depuis plus de trente ans.

Cette

abbaye, nommée Grestain, avait été bâtie et fondée, en 1040, par un

seigneur voisin, nommé Herluin, comte de Conteville (note VIII.)

C’était dans cette abbaye qu’était le tombeau de la mère du fameux

Guillaume le conquérant, Harlot ou Harlette, qui, depuis la mort de

Robert père de Guillaume, avait épousé ce même Herluin, comte de

Conteville. L’abbaye de Grestain était autrefois considérable, et

Charles VII y coucha avec toute sa cour, au mois de janvier 1450, quand

il vint de Jumièges, pour reprendre Honfleur, occupé par les anglais

(note IX).

Dans les grandes marées on voit, à mer basse, les

vestiges d’un ancien village qui existait vis-à-vis de l’abbaye, et que

le sable recouvre aujourd’hui. On croit communément dans le pays, qu’il

fut détruit ou englouti par la mer ; c’est au contraire dans l’incendie

du 20 mai 1139 que ce village périt, et il n’a point été rebâti depuis

(18).

A deux kilomètres (petite demi-lieue) de l’abbaye de

Grestain, on trouve une cascade qui tombe, avec bruit, dans une grotte

profonde : la crainte de n’être pas rendus, pour l’heure du passager,

nous fit remettre à notre retour, la visite que nous comptions en faire.

LA

VILLE DE HONFLEUR : LE PASSAGER DU

HAVRE :

LE VENT CONTRAIRE : LE MAL DE

MER, LE

MOYEN DE LE PRÉVENIR.

Nous

arrivâmes à Honfleur, et l’ardeur de notre marche nous ayant donné plus

d’un quart d’heure d’avance, nous traversâmes la ville pour en