Presque trente ans au terme desquels la petite Ecole Municipale de

Musique, devenue entre-temps Ecole Nationale de Musique et de Danse,

occupe l'un des joyaux de l'architecture du XVIII, siècle de Lisieux,

l'Hôtel du Haut-Doyenné.

Trente ans au terme desquels l'ambition de la Ville, les efforts des

professeurs de l'Ecole et de son directeur, ceux des élèves et de leurs

parents, ceux des fonctionnaires, se sont joints à ceux de l'Etat, de

la Direction de la Musique, de la Direction Régionale des Affaires

Culturelles, des Monuments Historiques et à ceux du Conseil Général du

Calvados de voir cette école, instrument incomparable de formation,

être logée dans une construction exceptionnelle, située elle-même dans

un quartier ancien, tous deux miraculeusement sauvés des désastres des

bombardements de Juin 1944. Si l'Ecole assure la formation de jeunes

gens, par le rayonnement qu'elle occupe dans notre Ville et dans notre

région, le Pays d'Auge dont Lisieux est la capitale, elle a aussi un

rôle de diffusion, multipliant les concerts et les spectacles de danse.

Les Muses de la Musique et de la Danse ont donné la main, à Lisieux, à

celle de l'Architecture pour réaliser dans l'Hôtel du Haut-Doyenné un

lieu où tous ceux qui, voulant oublier les soucis matériels quotidiens,

viendront pour goûter un peu de bonheur, de ravissement et

d'envoûtement que seules peuvent donner les expressions les plus hautes

de la création humaine.

Nous sommes ici en leur présence. Souhaitons leur une longue vie.

A. E. BAUGÉ

Maire de la Ville de Lisieux

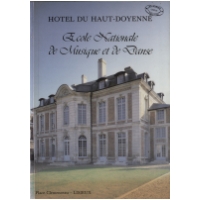

L'Hôtel du Haut-Doyenné

Histoire

Entouré de jardins qui, autrefois, le mettait en liaison directe et

rapide avec le choeur de la cathédrale de Lisieux située tout-à-côté,

le Haut-Doyenné, construit en 1769, était la maison canoniale du plus

haut dignitaire écclésiastique de cette ville, après l'Evêque-Comte, le

Haut-Doyen.

Si les autres membres du chapitre pouvaient végéter dans des demeures

anciennes à colombages, le Haut-Doyen en place depuis 1762,

Jean-Baptiste-René Le Bas de Fresne, décida de remplacer l'ancienne

maison par une demeure plus conforme aux charges et devoirs de son état.

Il se fit construire un hôtel entre cour et jardin, dont les façades

nord et sud, en pierre et briques, recevaient un décor sculpté dans les

tympans et sur les clefs des fenêtres. Les jardins, avant le percement

de la rue Olivier (actuellement rue Foch) en 1847, outre celui

correspondant à la façade nord marqué par deux parterres, comprenaient

en 1791 un jardin potager, deux bosquets dont l'un d'entre eux, en

terrasse, permettait par un escalier de rejoindre la cathédrale.

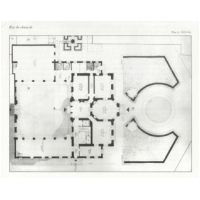

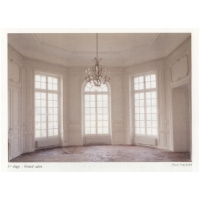

A l'intérieur, par un procès-verbal rédigé en 1791, on connaît la

destination de chacune des pièces. Au rez-de-chaussée et sur la cour on

trouvait au centre un grand vestibule, à gauche une chambre et à droite

le grand escalier. Du côté du jardin, la salle à manger était au

centre, la bibliothèque à gauche et un cabinet de réunion à droite. Le

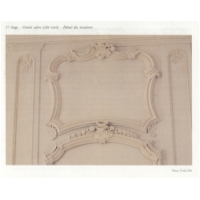

premier étage répétait la même disposition et le grand salon au centre

s'ouvre encore sur le jardin par un avant-corps marqué par trois

fenêtres. Les boiseries peintes donnaient à l'ensemble le cachet

incomparable des demeures du XVIIIe siècle finissant.

A la Révolution, le siège du Haut-Doyen était occupé par César-Auguste

Chastan de La Fayette. Il avait été élu en 1773. Il cessa ses fonctions

en 1791, en refusant de prêter serment. Estimée 30.000 livres, la

demeure du Haut-Doyen fut vendue 30.100 livres en 1791, par

adjudication, à Adrien Dubois, négociant à Lisieux.

Quant au mobilier, il appartenait en partie à l'abbé Chastan de La

Fayette et en partie à sa belle-soeur, qui, née Le Bas, était la soeur

de ce chanoine Le Bas qui avait construit l'hôtel en 1769. On en

connaît la liste par un acte notarié en date du 18 Août 1792, par

lequel l'abbé et sa belle-soeur récapitulent leurs biens propres. On y

relève consoles et tables de marbre, glaces et trumeaux glacés dans

tous les appartements, deux lits avec les tentures en damas et le

coucher complet, seize fauteuils avec une tapisserie à fond blanc,

vingt-neuf fauteuils ou cabriolets recouverts d'un velours d'Utrecht

jaune ou cramoisi, cinq bergères, six chaises, deux commodes avec un

dessus de marbre, un grand bureau, un petit bureau avec marqueterie,

deux tables, des tableaux et des portraits de famille. La bibliothèque

comptait des livres d'auteurs en tout genre.

De 1791 à 1884, l'histoire du Haut-Doyenné n'est pas connue. Le 27 Août

1884, les Frères des Ecoles Chrétiennes achètent le bâtiment pour y

ouvrir une école. Les élèves y sont répartis en sept classes, dirigées

par un directeur et sept adjoints.

Les bombardements de juin 1944 épargnent le quartier où se trouve le

Haut-Doyenné. Pourtant celui-ci se dégrade, la pierre se délite,

l'intérieur ne ressemble en rien à ce qu'il était au XVIIIe siècle : il

avait fallu créer des espaces nouveaux pour avoir des salles de cours.

Des voix autorisées s'inquiètent alors de l'avenir de ce bâtiment, l'un

des rares vestiges du XVIIIe siècle encore debout à Lisieux. La

Municipalité décide de le racheter en 1978 et d'y installer en 1979 son

école de musique à l'étroit dans les locaux qu'elle utilisait

jusqu'alors. La même année, les façades, les toitures et cinq pièces

sont classées Monument Historique. La restauration du bâtiment allait

pouvoir commencer. Avec elle renaissait un hôtel du XVIIIe siècle entre

cour et jardin et allait revivre un quartier de maisons anciennes à

pans de bois jusqu'alors délaissées.

Jean BERGERET

Conservateur des Musées de Lisieux

Architecture

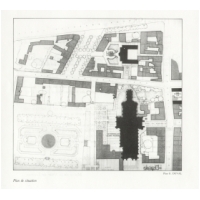

C'est au coeur de l'ilôt médiéval, au chevet de l'ancienne cathédrale,

que s'établit en 1769 le Haut-Doyen Le Bas de Fresne. Elu par le

chapitre, ce dignitaire prenait rang derrière l'Evêque de Lisieux : on

ne s'étonnera donc pas de trouver sa demeure en ce lieu, en un vaste

hôtel à l'architecture et au décor raffinés.

L'espace était mesuré, mais suffisant pour y bâtir un corps de logis

entre cour et jardin, où la variété du matériau - brique rose et "

pierre de marne " des murs, ardoise des toits - vient donner à

l'ensemble une polychromie qu'ont affectionné de tous temps les

bâtisseurs en Pays d'Auge. L'ancienne rue de la Paix - aujourd'hui rue

A. Briand - s'ouvre sur la cour par un portail de bois, face au logis

construit sur deux niveaux et couronné d'un comble brisé à la Mansart.

Légèrement plus tardives, deux ailes de communs ferment la cour,

traitées en une suite d'arcs surbaissés, amortis en plein cintre aux

extrémités.

La pierre marque les angles du corps de logis, le chambranle des baies,

et les étages d'un bandeau mouluré.

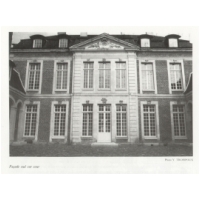

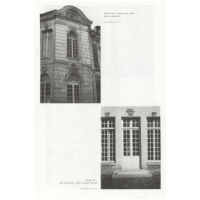

Sur cour et jardin, les deux façades s'opposent : sobre et retenue sur

la cour, l'ordonnance prend sur le jardin une liberté et une souplesse

inattendue. La rigueur de l'avant-corps plat de la façade sud - sur

cour - avec son faible ressaut portant un fronton triangulaire, laisse

place au nord à un avant-corps à trois pans couronné d'un fronton en

chapeau-de-gendarme particulièrement original et bien venu.

Le tracé des baies obéit aux mêmes règles : elles sont réparties en

sept travées dont les trois centrales occupent l'avant-corps. Au sud,

leur encadrement de pierre, très strict, suit un linteau droit et se

prolonge verticalement jusqu'aux bandeaux moulurés marquant les étages.

Au nord par contre, la diversité est de règle entre les étages, entre

l'avant-corps et le reste de la façade, voire même entre les pans de

l'avant-corps. Elle introduit une progression savante du linteau droit,

au linteau en arc segmentaire et enfin à l'arc en plein cintre,

accentuant ainsi la dynamique de la façade sur les jardins, à l'opposé

de la statique de la cour. Lignes et volumes sont traités partout selon

le même parti d'opposition jusque dans le détail : au sud, la brique et

la pierre affleurent l'une l'autre, tandis qu'au nord, les panneaux de

brique en légère saillie semblent vouloir accrocher la lumière du

couchant, dont les dernières ombres courent sur le triple bandeau

délimitant l'allège et séparant les étages.

Un dernier raffinement marque la toiture où se répète le ressaut de

l'avant-corps : simple ligne sur le brisis et le terrasson, au sud, les

trois pans du côté nord multiplient les tracés qui adoucissent les

coyaux du brisis.

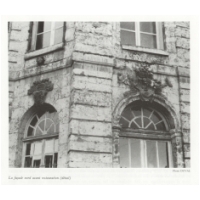

La pierre friable a perdu une partie de ses reliefs notamment les

bossages à refends des chaînes d'angle et pilastres des avant-corps.

Fort heureusement, les frontons et clefs, traités dans un matériau plus

robuste, ont mieux résisté. On y trouve un décor champêtre de fleurs en

médaillon et de cornes d'abondance qu'un ruban accroche au fronton

nord, de lourdes gerbes en médaillon détachées sur un cartouche d'où

sortent des rameaux de chêne et de laurier au fronton sud.

La plupart des clefs sont sobrement traitées en volutes à guirlandes

sur la cour, mais atteignent, côté jardin, une exubérance presque "

rocaille " parfois maladroite, ou aimablement composée au plein cintre

de la baie centrale du rez-de-chaussée de l'avant-corps, où la bêche et

le rateau enrubannés encadrent une corbeille de roses.

C'est bien le même esprit savoureux que l'on retrouve dans les décors

intérieurs, aux stucs des plafonds des deux salons octogones

heureusement préservés.

Aimable province où les prélats ne pouvaient imaginer vivre sans cette

nature qu'ils découvraient, comme leurs contemporains, et dont ils

faisaient l'ornement de leur demeure...

Yves LESCROART

Conservateur Régional des Monuments Historiques

de

Basse-Normandie

Les travaux de restauration au titre des Monuments Historiques

L'Hôtel du Haut-Doyenné du Chapitre de la Cathédrale, situé entre cour

(donnant sur l'étroite rue Aristide-Briand) et jardin (accessible par

la place Clemenceau, ancien " Trou de la Lanterne ") est une aimable

construction en brique et pierre, datant de la seconde moitié du XVIIIe

siècle.

On retrouve ce parti architectural à l'Hôtel de Ville, à l'ancien Hôtel

Lebret du Dézert, place Le Hennuyer et à l'ancien Hôtel particulier

situé rue du Bouteiller. Les bâtiments de l'Abbaye des Bénédictines,

détruits en 1944, présentaient aussi cette disposition. Après avoir

abrité une école puis une " cité paroissiale ", la Ville de Lisieux en

fit l'acquisition en 1978. Il doit recevoir l'Ecole Nationale de

Musique ; les travaux sont maintenant achevés.

Les travaux d'aménagement correspondant à la réutilisation d'un

bâtiment ancien présentent toujours de grandes difficultés ;

l'adaptation du Haut Doyenné était particulièrement délicate puisqu'il

était demandé de transformer en établissement scolaire un Hôtel édifié

à la fin du XVIIIe siècle pour le Doyen du Chapitre de la Cathédrale.

Ces exigences étaient toutefois adoucies par le fait qu'une Ecole de

Musique peut se satisfaire de salles de dimensions plus compatibles à

la destination originelle que constitue la Résidence d'un Chanoine.

Une série de problèmes se posait toutefois : celui des maçonneries des

façades, construites en marne, pierre locale particulièrement fragile

et sensible aux intempéries et à la pollution - l'aspect actuel de l'Hôtel de Ville en est un témoignage - Nous

sommes, en effet, à la fin du XVIIIe siècle et l'on peut déjà constater

un certain " dérapage " de la qualité de la mise en oeuvre des

maçonneries. Les pierres sont montées sans qu'une étude particulière

d'appareillage ait été réalisée et les joints ne sont qu'ensuite

affirmés par une opération de ravalement pour le moins discutable, et

qui n'a pu que contribuer à l'accélération des désordres que l'on a pu

constater au début du chantier.

Remplacer les pierres malades par des pierres neuves, comme on l'a fait

parfois est une mauvaise solution : les pierres neuves - plus

résistantes - ne peuvent qu'accélérer la désagrégation des pierres

anciennes encore en place et leur coloration plus ocrée amènerait une

dissonance regrettable dans l'aspect final des façades.

C'est pour cette raison que les remplacements de pierre ont été limités

au maximum avec une pierre de Chauvigny et de Sireuil dont l'aspect et

la coloration sont aussi proches que possible de la marne, et que leur

utilisation préférentielle a concerné les parties les plus exposées :

bandeaux, appuis et corniches.

Pour les parties moins malades, il fut décidé d'effectuer des reprises

au mortier de chaux hydraulique naturelle blanche avec incorporation de

poudre de la pierre d'origine, après perforation de la pierre ancienne,

préalablement purgée. Par la suite, on procèda à la fixation de vis en

cuivre à l'aide de chevilles plastiques, la pose de grillages en

laiton, les grillages étant recoupés à chaque joint de pierre (vertical

ou horizontal), destinés à assurer un bon comportement de ces mortiers

de ragréage.

Ces mises en oeuvre ont permis d'obtenir un aspect satisfaisant des

façades en pierre et briques, sans tomber dans une sécheresse qui

aurait été regrettable et dans des conditions financières acceptables.

Ces opérations de reprise des maçonneries ont été bien entendu

précédées d'un lavage - après rejointements partiels au mortier de

chaux - des façades à l'eau pure et par nébulisation, qui a permis de

diagnostiquer d'une façon précise l'état réel de conservation des

maçonneries.

Le second problème important que cette restauration posait était celui

de la résistance des planchers. Il semble évident en effet que leur

résistance originelle n'était pas compatible avec celle exigée par les

Services de Sécurité pour un établissement recevant du public. Les

remplacer par des planchers en béton armé n'était pas raisonnable du

point de vue financier et avait le grave inconvénient de détruire des

plafonds en plâtre ou en staff mouluré. On a donc procédé à la

consolidation des planchers bois d'origine par apport de profilés

métalliques acceptables puisque ni les poutres, ni les solives

n'étaient apparentes (1).

Le reste du chantier s'est poursuivi sans aléas particuliers, grâce à

une surveillance attentive - quelque 150 procès-verbaux de rendez-vous

de chantier en témoignent - grâce aussi à la compétence des entreprises

particulièrement qualifiées, aussi bien locales que régionales - qui

ont permis de sauver un monument particulièrement précieux de notre

patrimoine lexovien dans des conditions économiques intéressantes si on

les compare à la réalisation d'un bâtiment neuf et de lui donner ainsi

les chances d'une seconde existance, dans l'harmonie d'un quartier que

l'on peut espérer voir rénover dans son ensemble.

Georges DUVAL

Architecte en Chef

des Monuments Historiques

(1) Il faut rendre hommage ici à la compétence et à la compréhension du

Bureau de Contrôle

SOCOTEC, représenté sur le chantier par M.

DOCHLER.

Centre Musical de Lisieux

Ce surnom sera désormais celui du Haut-Doyenné. Sur ses trois niveaux,

dans ses dix-sept pièces, dans la salle de danse et dans son auditorium

d'une centaine de places, tout ne sera que musique, danses et notes.

Musique d'abord avec les enseignements aussi divers que la classe

d'orchestre, l'orgue, le basson, la guitare, etc. Musique aussi avec

les concerts qui seront donnés dans le nouvel auditorium, créé

spécialement dans l'aile ouest du bâtiment, concerts des élèves, de

leurs professeurs et des artistes invités, qui, se succédant, devront

donner aux saisons musicales tout leur intérêt et leur originalité.

Danse ensuite, avec la classe de danse pour qui l'année scolaire

1985-1986 sera celle de sa création et la promesse, nous l'espérons,

d'entrechats et de jetés battus sans fin sous le ciel de Lisieux.

L'actuelle école, déjà bien structurée avec son directeur et ses

vingt-six professeurs, titulaires et auxiliaires, devrait, si la

logique de son développement se continue, voir sa compétence

pédagogique et musicale élargie vers des instruments de la musique

contemporaine. Toutefois les charges financières, déjà lourdes pour une

ville moyenne comme Lisieux, ne pourront augmenter d'un seul coup et

ces nouvelles disciplines arriveront en leur temps. Tous, directeur,

professeurs et secrétariat concourrent à la renommée de cette école.

Mais pour la Ville n'y a-t-il pas d'image plus satisfaisante que de

voir dans les rues trottinant ou allongeant sûrement le pas, jeunes

enfants ou jeunes gens, portant leur instrument de musique, violon ou

flûte, avec la sérénité de ceux qui vont connaître une joie extrême.

D. J. FRAQUET

Maire-Adjoint Chargé

des Affaires Culturelles

Financement

|

DÉPENSES |

AIDES

FINANCIERES |

VILLE |

|

|

| Ministère de la Culture |

Ministère de l'Equipement |

Conseil Général |

|

|

|

Acquisition 1978 |

505.935,73 |

|

505.935,73 |

| Restauration Monuments

Historiques |

5.600.000,00 |

| 2.800.000,00 |

|

1.400.000,00 |

|

1.400.000,00 |

|

Travaux aménagement :

Ecole de Musique + Rémunération du maître d'oeuvre |

7.218.429,79 |

| 1.200.000,00 |

760.000,00 (F.A.U.) |

1.000.000,00 |

|

4.258.429,79 |

|

Mobilier |

1.131.607,52 |

|

738.493,52 |

| TOTAL |

14.455.973,04 |

| 4.201.114,00 |

760.000,00 |

2.592.00,00 |

|

6.902859,04 |

L'Ecole de Musique

Créer et faire fonctionner une Ecole de Musique représente une tâche

relativement récente pour les villes, grandes ou petites de notre

pays. En effet, en France, la responsabilité de l'enseignement musical

spécialisé revient pour une grande part aux collectivités locales. A

partir d'un certain niveau, l'Etat (Ministère de la Culture)

subventionne les villes à hauteur d'environ 25 %, mais dans la grande

majorité des cas, la création et le fonctionnement de ces écoles

restent à la charge des communes. Depuis vingt ans environ, des

centaines d'écoles ont été créées, pour satisfaire une demande très

forte à tous niveaux. Les petits Français ayant tous droit au même

enseignement de qualité, on mesure vite les problèmes auxquels sont

confrontés par exemple les petites communes. Faut-il créer ?

Pourra-t-on assurer le fonctionnement ? N'y a-t-il pas risque de

développement sans frein ? Que faire payer aux familles ? etc. A Lisieux comme

ailleurs, ces problèmes se sont posés. Et comme dans beaucoup de cas,

les premières démarches sont venues de la Société Musicale existante,

c'est-à-dire l'Harmonie Municipale, qui organisait elle-même des cours

pour assurer sa relève. Son Président d'alors, Maître Thomas, son

Directeur M. Minche, entamèrent le processus de création avec la

Municipalité et son Maire, M. le Docteur Bisson. Celui-ci prit

également conseil auprès de M. Anne, Président de la Fédération

Musicale de Normandie, et la force de persuasion de ces précurseurs

amena le Conseil Municipal à décider la création de l'Ecole et

l'ouverture d'un concours pour le recrutement du Directeur.

Un succès immédiat grâce à un effort commun

L'Ecole ouvrit en Octobre 1956 et connut tout de suite un grand succès,

grâce à un soutien unanime de tous : élus, enseignants de toutes les

écoles, musiciens locaux, etc. Un millier d'élèves furent inscrits, ce

qui était beaucoup, et dû, bien entendu, à l'attrait de la nouveauté et

à l'enthousiasme de ses premiers supporters. De cette époque date

également le changement de Direction de l'Harmonie Municipale, M. André

Petit succédant à M. Minche. Pour M. Petit, c'est aussi le départ vers

le poste de responsabilité nationale qu'il occupe aujourd'hui :

Président de la Confédération Musicale de France, association qui

regroupe 6.000 sociétés de musiciens amateurs.

Les cours eurent lieu dès 1956 à l'Ecole Paul Bert, dans des conditions

évidemment difficiles, puisque coexistaient une Ecole Primaire et

l'Ecole de Musique. Certains cours étaient dispensés dans d'autres

écoles ou à la salle de répétitions de l'Harmonie Municipale. Le nombre

de professeurs augmenta au fur et à mesure du développement de l'école,

mais je voudrais souligner combien ceux des premières années ont droit

à la reconnaissance de la collectivité, car il est toujours délicat de

débuter un tel enseignement, dans des conditions pas immédiatement

bonnes. Certains de ces enseignants sont hélas disparus : M. Pleintel,

violon ; M. Plassart, violon et saxophone ; Mme Bar, solfège ; M. Bar,

Violoncelle ; M. Cauville, flûte ; d'autres, retraités, sont

heureusement encore témoins de cette époque : le doyen, M. Viel, flûte

; M. Leroy, trombone ; M. Ricque, solfège ; et tout récemment, M.

Antoine, trompette. Trois enseignants actuels ont participé à la

création de l'Ecole et l'ont suivi dans son ascension : Mme

Muckensturm, M. Petit et moi-même.

Une très belle réussite

Le cheminement peut être considéré comme exemplaire, puisque partant de

la base, tous les échelons ont été gravis l'un après l'autre : Ecole

Municipale à sa création, Ecole agréée Premier Degré, ensuite agréée

Second Degré (inspections de Messieurs Dautel et Bereau), enfin Ecole

Nationale de Musique depuis deux ans, sur inspection de la Direction de

la Musique au Ministère de la Culture, par M. Daniel Tosi, Inspecteur

Général. Signalons au passage, que cette inspection concerne toutes les

classes et tous les enseignants, professeurs et directeur. Ce

couronnement est une récompense collective et une reconnaissance officielle du niveau de

l'Ecole. C'est l'oeuvre de tous et chacun doit en être fier. La

Municipalité de Lisieux met ainsi à la disposition des enfants

Lexoviens et de la région, un magnifique outil de travail, et cette

inauguration est aussi l'occasion d'ajouter une nouvelle discipline aux

19 déjà existantes : la Danse (discipline faisant partie de la même

Direction du Ministère). Quelques matières resteront à créer, mais le

tableau ci-après montre le choix important offert aux élèves de l'Ecole.

Il était important de retracer ce que fut l'Ecole de Musique depuis sa

création, il est non moins important de la situer aujourd'hui : une

remarquable équipe d'enseignants, qualité reconnue lors de

l'Inspection, des classes à horaires aménagés avec le Lycée

Marcel-Gambier de la sixième à la troisième, la nouvelle et importante

discipline, la Danse, des classes d'ensemble (instrumental et choral)

qui se sont manifestées en public plusieurs fois cette année, enfin 700

élèves dans ces magnifiques locaux. Ce changement de lieu sera

l'occasion d'un nouveau départ et de nouveaux progrès, tant sur le plan

enseignement que sur celui du rayonnement régional. L'Ecole a déjà

touché des milliers d'élèves dont beaucoup sont aujourd'hui adultes.

Certains occupent des postes dans la profession musicale, mais pour les

plus nombreux, il faut souhaiter qu'ils conservent et utilisent un

acquit musical le plus élevé possible, tout au long de leur vie.

Certes, ces établissements demandent un financement important, et, avec

l'aide du Ministère de la Culture pour les Ecoles Nationales, les

Villes font, dans toute la France, l'effort nécessaire à leur

développement. C'est le cas à Lisieux, cette inauguration étant le plus

bel exemple du soutien de sa Municipalité, sous l'impulsion de son

Maire, M. A.E. Baugé, et de M. Denis Fraquet, Maire-Adjoint chargé des

Affaires Culturelles. Elle donne ainsi à tous ceux qui le souhaitent la

possibilité de bénéficier d'un enseignement artistique de qualité,

enseignement aujourd'hui indispensable pour une culture complète.

Aux élèves d'en profiter pleinement !

Louis MUCKENSTURM

Directeur de L'Ecole Nationale

de Musique de Lisieux

Les professeurs

Initiation musicale : Madame Josette

M

UCKENSTURM, Madame Simone F

OUCU

Formation musicale (solfège) : Madame

Simone F

OUCU,

Madame Anne D

UMONTET, Mademoiselle Véronique T

ALBOT,

Mademoiselle Odile

C

AUSSADE Mademoiselle Suzel Z

AJAC Monsieur Jean-Claude D

ESLANDES

Ecriture (harmonie) : Monsieur Louis

M

UCKENSTURM

Classe d'Orchestre : Monsieur Louis

M

UCKENSTURM

Chant choral : Monsieur André P

ETIT

Danse : Madame BOUÉ-LAGOIDET

Orgue : Monsieur Daniel L

ECHIEN

Piano : Madame Josette M

UCKENSTURM, Madame

Simone F

OUCU,

Mademoiselle Sylvie R

ENAULT, Mademoiselle Elisabeth D

ESRUES, Monsieur

Claude M

ARODON

Violon : Madame Thérèse D

UPUTEL,

Mademoiselle Jany M

UCKENSTURM, Monsieur Jean-Pierre L

ACOUR

Alto :Monsieur Denis B

OUEZ

Violoncelle : Mademoiselle Dominique

M

UCKENSTURM

Contrebasse : Monsieur Michel D

UTRIEZ

Guitare : Monsieur Yves C

HATELAIN

Flûte : Monsieur Pierre D

EVILLE, Monsieur

Jean-Claude D

ESLANDES

Hautbois : Monsieur Emmanuel M

ASSOT

Clarinette : Monsieur André P

ETIT Monsieur

Didier P

ERNOIT