La Vie Rurale

Et la Production Agricole

Au Pays Normand

(Deuxième article de la

série.)

II

LE CALVADOS : SES RÉGIONS NATURELLES : LE BESSIN, LE

BOCAGE NORMAND, LA PLAINE DE CAEN ET LE PAYS D'AUGE. — LES FORMES

D'EXPLOITATION DU SOL : PRAIRIES ET HERBAGES. — LE CIDRE DE NORMANDIE

ET LES POÈTES NORMANDS. — LA POMOLOGIE DU CALVADOS. — LA CONTREFAÇON

ALLEMANDE. — UN PRÉCIEUX PATRIMOINE.

Les Normands peuvent être fiers, à juste titre, des flatteuses

appréciations émises, par les hommes les plus éminents, sur la

Normandie et sur ses habitants.

Dans son

Economie rurale —

qui est bien une des plus brillantes études publiées sur cette

question, en France — Léonce de Lavergne dit : « Si j'avais à désigner

la plus heureuse partie de la France, je n'hésiterais pas, je

désignerais la Normandie. »

A cette bonne parole, à cet éloge du célèbre agronome, il convient

d'ajouter que l'attrait offert par la province normande tient non

seulement à cette impression générale de bien-être et de richesse, et à

la beauté des sites, mais aussi à l'amabilité de la population normande

qui est l'image, le reflet du riant pays au milieu duquel elle passe sa

vie ; et c'est là, en vérité, une preuve de plus à l'appui de la

théorie des psychologues sur l'influence des milieux.

Faire connaître ces milieux, en donner une description utile,

instructive, c'est aider, croyons-nous, à la progression de l'idée de

décentralisation et travailler en faveur du régionalisme, en

intéressant à cette belle cause de nouveaux et ardents prosélytes.

Telles sont du moins, nos aspirations. Et il semble que pour faire un

examen consciencieux des diverses sources de production de la terre

normande, on doit envisager les éléments favorables à cette production,

les caractères généraux, agrologiques et géologiques, de ce pays, tout

en soulignant ses charmes naturels. C'est ce que nous allons faire, en

continuant notre étude sur le Calvados, par un exposé des traits

caractéristiques des différents pays dont on a formé, en 1790, ce beau

département.

Le Calvados, en effet, comprend plusieurs régions naturelles, ayant

chacune son caractère propre, sa physionomie particulière et se livrant

à des industries agricoles distinctes. Les formations géologiques très

diverses auxquelles appartiennent la plaine de Caen, le pays d'Auge, le

Bessin, le Bocage, expliquent ces différences. Voici tout d'abord, à

l'ouest du département, le Bessin. Le sous-sol de cette région, formé

par les argiles dits de Port-en-Bessin, assure au sol une humidité très

favorable aux herbages ; aussi, toute cette région des environs de

Bayeux représente une immense prairie où on entretient de nombreuses et

belles vaches laitières. C'est là que se fabrique le beurre d'Isigny

dont on connaît l'universelle renommée, et qui est partout considéré

comme le beurre le plus fin, le plus exquis parmi tous les beurres du

monde entier. A lui seul, l'arrondissement de Bayeux produit, en temps

normal, chaque année, pour 20 à 30 millions de francs de beurre.

Au sud de l'arrondissement de Bayeux, nous nous trouvons dans le Bocage

normand, caractérisé par ses granits, ses grès rouges, ses schistes,

ses plateaux semés de grands blocs de rochers ; ses maisons construites

avec des matériaux de couleur sombre lui donnent un aspect un peu

sévère, mais c'est un pays très pittoresque et très accidenté. Le sol y

manque souvent de calcaire et d'acide phosphorique, mais le cultivateur

du Bocage normand a su améliorer ce sol et là où le rocher ne se montre

pas à nu, des vergers de magnifiques pommiers entourent les fermes. Par

sa patience et son labeur, l'homme a su triompher de l'ingratitude du

sol, car le travail a toujours été la vertu du paysan du Bocage.

La plaine de Caen s'étend sur une partie des arrondissements de Caen et

de Falaise. Au lieu de ce pays accidenté qu'est le Bocage, aux collines

formées de grès et de schistes, à couches redressées presque

verticalement ; au lieu de ces champs entourés de haies garnies de

grands arbres, et donnant à l'ensemble du pays l'aspect d'une immense

forêt, on voit devant soi une grande plaine nue, sans arbres ; plus de

pommiers, plus de haies ; des céréales, des sainfoins, des trèfles

incarnats à perte de vue et, çà et là, encore quelques parcelles

montrant le tapis d'or du colza. Le calcaire oolithique surmonté d'une

épaisseur plus ou moins grande de limon, forme le sous-sol de cette

vaste plaine ; c'est un terrain essentiellement sec et perméable,

calcaire. Avec la pierre formant ce sous-sol on a bâti les maisons et

les églises du pays, et cette pierre, dite « pierre de Caen », facile à

travailler, a permis d'élever, jusque dans le moindre village, des

clochers finement dentelés sur le modèle du célèbre clocher de

Saint-Pierre de Caen ; les maisons elles-mêmes, les fermes bâties avec

cette pierre de Caen ont un aspect riant et gai. Ici, l'élevage du

cheval de demi-sang constitue la principale source de revenus ; et la

célébrité du carrossier anglo-normand a fait le tour du monde.

A l'est du Calvados, c'est la vallée d'Auge, c'est le « pays d'Auge »,

terre classique de l'herbe, aux collines plantées de pommiers, qui y

sèment, au printemps, la neige odorante de leur belle floraison, et se

chargent, à l'automne, d'une abondante fruitée. Ce pays d'herbages par

excellence engraisse des milliers de bœufs dans les vallées qu'arrosent

la Dive et la Touques ; de Lisieux à Mézidon, on n'aperçoit que des

herbages avec leurs vergers de pommiers. Des poiriers et des rosiers

grimpants, le long des habitations, ajoutent encore au charme du

paysage. Ces vallées de la Dive et de la Touques formées par le mélange

de divers terrains : marnes oxfordiennes, calcaires du cénomanien,

argiles à silex, sont naturellement riches, fertiles. Là, suivant

l'expression populaire, « l'herbe pousse le bœuf » et il semblerait que

tout se passe sans l'intervention de l'homme, — comme le dit l'éminent

Baudrillart, dans ses études sur les

Populations

agricoles de la France, — car dans la solitude des riches

pâtis, la bête bovine semble régner comme dans un domaine qui lui

appartiendrait par droit de nature. Cette plantureuse région est

caractérisée par des coteaux arrondis, par des vallées à grands

prolongements ou découpées, pour ainsi dire, en damiers de verdure,

qu'arrosent la Dives et la Touques, qui y coulent tantôt d'un cours

régulier, tantôt avec une surabondance qui en grossit et en précipite

le cours. Le pays d'Auge comprend ce territoire qui s'étend sur les

arrondissements de Pont-PEvêque et de Lisieux.

Tandis que, dans le pays d'Auge, on pratique spécialement

l'engraissement, le Bessin, aux immenses nappes de verdure, est

merveilleusement doté pour l'industrie laitière. C'est là que pâturent

les belles vaches cotentines, dont le lait abondant et riche en

principes gras a fait donner à cette région le nom de « pays du beurre.

» Mais si le sol du Bocage est moins riche, et sa production moins

plantureuse que celle des autres régions du Calvados, par contre,

l'élevage du bœuf y est prospère et il alimente les régions où on se

livre à l'engraissement de même qu'il fournit les vaches laitières pour

le lait destiné à la fabrication du beurre et du fromage.

En somme, on peut faire cette curieuse constatation que le département

du Calvados, par sa situation même, représente l'ensemble de la

Normandie agricole et ethnographique, car il renferme, dans sa

composition géographique, une partie plus ou moins étendue des

anciennes divisions de la province, et comme il présente les cultures,

les productions de chacune de ces régions, il permet d'apprécier la

puissance productive du sol de notre belle Normandie tout entière. Mais

bien des améliorations, sont encore à réaliser en culture. C'est ainsi

qu'il faut apporter aux terres du Calvados la chaux et l'acide

phosphorique qui leur sont nécessaires pour remplacer, dans les

herbages, les énormes quantités de phosphates calciques que l'élevage

et la production du lait enlèvent au sol. Une prairie soigneusement

phosphatée donne une herbe dont la puissance nutritive et l'influence

sur la production du lait dépassent, par leurs résultats si favorables,

les frais de fumure de la prairie. D'autre part, on doit regretter la

disparition de la culture du colza, car cette culture rendait de grands

services aux cultivateurs ; le colza, figurant en tête de l'assolement,

préparait la terre à une bonne culture de blé. Cette plante a été

remplacée partiellement par des plantes sarclées dont il

conviendrait de généraliser la culture, afin d'accroître les rendements

en blé.

C'est à ses richesses pomologiques, à la haute valeur de ses crûs, que

notre Normandie doit la grande renommée de sa production cidricole et

le Calvados, en particulier, s'inscrit en première ligne pour

l'excellence de la boisson à laquelle tous les Normands restent

fidèles, comme, du reste, tous les bons appréciateurs, tous les vrais

amateurs de cidre : Qu'on offre, à ceux-là, du vin, du vin venant de

loin, de Narbonne ou de Bordeaux, ils répondront comme Jacquemin, dans

Le Flibustier, de Jean Richepin :

...Quand il viendrait de Rome !

Il ne vaut pas le cidre, âpre et fleurant la pomme.

Ah ! j'en ai bu, là-bas, toutes sortes de vins,

Pris chez les Espagnols, des plus vieux, des plus fins,

Alicante, Xérès, Porto, que sais-je encore !

Mais nul, de quelque nom fameux qu'on le décore,

Ne m'a fait oublier la boisson des aïeux,

Ce bon cidre normand, raide au cœur, clair aux yeux.

Qui vous ragaillardit le courage et la mine,

Et qui, lorsqu'un rayon de soleil l'illumine,

Ressemble aux cheveux d'or des filles du pays !

Et de fait, les Normands — qui ont toujours conservé, avec un soin

jaloux, l'excellence de leurs crûs et, par conséquent, leur réputation

d'honnêtes producteurs — n'ont pas été exposés à ces avatars éprouvés,

jadis, par certains viticulteurs du Midi qui, pour conjurer la crise

viticole, noyaient leurs idées moroses, non pas dans le vin, mais dans

la « liqueur de feu », dans l'absinthe qu'ils aimaient trop. Il est des

gens qui ont le vin triste, tandis que les buveurs de cidre ont pour

eux la verve et la gaîté. Aussi loin que nous remontions dans

l'histoire de notre vieille province, nous voyons les littérateurs et

les poètes exalter les vertus de la divine boisson « qui mêle à ses

flots d'or une mousse argentée ». Et cet enthousiasme de nos vieux

poètes normands, nous le voyons se manifester avec une belle ardeur,

par exemple, dans les écrits de Basselin, l'auteur des

Vaux de Vire, pour ne citer que

celui-là. Basselin n'a-t-il pas écrit ceci sur le

Sidre de Normandie :

De nous se rit le François,

Mais vraiment, quoiqu'on en die,

Le Sidre de Normandie

Vaut bien son vin quelquefois.

Coule, avale et loge, loge :

Il fait grand bien à là gorge.

Ta beauté, ô Sidre beau,

De te boire me convie,

Mais pour le moins, je te prie,

Ne me trouille le cerveau.

Coule, avale et loge, loge :

Il fait grand bien à la gorge.

Nous serions tenté, en vérité, de consacrer ici, aux mérites, à la

gloire du cidre de Normandie, tous les souvenirs qui attestent, par

d'éloquents panégyriques, par des écrits humoristiques, par des odes et

par des chants, que le « breuvage étincelant » excita, de tout temps,

la verve, le talent de nos écrivains et inspira la muse de nos poètes.

Mais, à ce long exposé rétrospectif, le cadre forcément limité de cette

Révue ne suffirait pas. Bornons-nous, pour aujourd'hui, à rappeler que

le poète lexovien, Amédée Tissot, vanta avec lyrisme et humour les

vertus de la pomme et du cidre de Normandie. Il composa, sur la pomme,

notamment, une spirituelle, chanson dont nous citerons seulement cette

malicieuse strophe :

De la vigne on exalte l'âge,

Mais dans le paradis perdu,

Adam ne voit que son feuillage

Et la pomme est fruit défendu.

Bien avant que Noé se grise,

La pomme se fit apprécier.

Eve aussi se trouva surprise

... Sous un pommier.

La production des fruits à cidre et la fabrication du cidre sont, avec

l'élevage, les principales grandes richesses du département du

Calvados. On évalue à environ 20.000 hectares la superficie de terre à

labour, prairies naturelles et prairies artificielles complantée en

pommiers à cidre, dont le nombre est d'environ 1.220.000 produisant, en

année normale, 550.000 à 600.000 hectolitres de pommes.

Les pommes à cidre du Calvados appartiennent à plusieurs catégories,

qui se classent en trois saisons : Les

premières saisons : amer-doux,

railé, douce-dame, etc., entrent pour un quart seulement dans la flore

pomologique de la contrée. Les

deuxièmes

saisons : gros-bois, gagne-vin précoce, rouge-bruyère,

staltot-feuillard, cartigny, etc., comptent pour moitié. Les

troisièmes saisons : gagne-vin,

muscadet, monsued, bidan, filasse, etc., comptent pour un quart.

Malheureusement, il y a, dans la production, encore trop d'alternatives

de hausse et de baisse : Bonne récolte tous les quatre ou cinq ans, les

deux suivantes étant bien moins bonnes, parfois médiocres ou même

franchement mauvaises. Il en résulte de brusques courants commerciaux

et d'extraordinaires variations de prix, d'une année à l'autre, pour

les pommes et le cidre. En bonne saison, le commerce transite une

moyenne de 250.000 hectolitres environ. A Bayeux, Nonant, Molès, etc.,

on fabrique un cidre de luxe fort apprécié dans le pays et qui fait

l'objet d'exportations rémunératrices. On fabrique, pour le commerce,

deux sortes de cidres : le gros ou pur jus, destiné à la boisson de

luxe ou à la vente en gros pour les débitants, et le mitoyen, ou

boisson de consommation courante. Il faut améliorer nos récoltes,

régulariser notre production en donnant aux pommiers tous les soins

nécessaires. Il faut aussi s'appliquer à perfectionner la fabrication

du cidre, en suivant des méthodes modernes, rationnelles, dont la

pratique a sanctionné la valeur. Pomologie et cidrerie constituent deux

branches de production dont la prospérité est intimement liée à

l'interprétation des principes scientifiques. La diffusion de ces

principes est grandement facilitée aujourd'hui. On sait quels éminents

services a déjà rendus à l'industrie cidricole normande la station

pomologique de Caen, placée sous la direction technique d'un

spécialiste distingué, M. Warcollier, qui s'est appliqué, notamment, à

déterminer les procédés pratiques à employer pour obtenir des cidres

doux de longue conservation et permettre ainsi aux pomiculteurs

d'échelonner la vente de leurs récoltes les plus abondantes, ce qui

doit avoir, pour conséquences heureuses, la stabilisation des cours,

l'accroissement des débouchés et enfin la possibilité d'offrir à toute

époque au consommateur un cidre de qualité uniforme.

Avant la guerre, l'Allemagne s'adjugeait nos pommes à cidre par

centaines de wagons. Les fruits de nos vergers allaient approvisionner

les usines de la région du Mein, du grand-duché de Bade, du Wurtemberg

et de la Silésie, où se fabriquait le

sekt,

cette boisson mousseuse à base de pommes, que les soudards d'outre-Rhin

— avec le cynique esprit de contrefaçon qui les caractérise — osaient

vendre sous le nom de « Champagne », en bouteilles ficelées. Ils

exportaient de grandes quantités de cette boisson en Angleterre et dans

les colonies.

Après la grande guerre — qui libérera à tout jamais l'humanité et la

civilisation des audacieuses, des stupéfiantes tentatives du

prussianisme — nos pomiculteurs normands, qui auront appris ce qu'il en

coûte de faire le jeu du commerce allemand, sauront conserver en vue

d'une meilleure utilisation et dans leur propre intérêt comme dans

celui de la patrie, les produits réputés de leurs riches vergers. Ils

comprendront, enfin, que le premier des devoirs qui incombe à tout bon

Français, c'est de réserver à la France d'abord le bénéfice que doivent

procurer les produits récoltés sur son sol. Bien pénétré de ce devoir,

eu égard aux intérêts économiques et nationaux, chacun aura toujours

présente à la mémoire cette devise, érigée en règle de conduite :

J'aime qu'un Russe soit Russe,

Et qu'un Anglais soit Anglais.

Si l'on est Prussien en Prusse,

En France, restons Français (1).

N'oublions pas que la patrie n'est pas seulement représentée par le

drapeau que nos admirables soldats font triompher sous la mitraille,

dans la fumée des batailles ; c'est aussi le sol que nos ancêtres ont

défriché, fécondé par leur travail, c'est l'héritage que nous ont légué

de laborieuses générations, avides de victoires pacifiques — les seules

enviables et fécondes. Soyons donc fermement résolus à ne négliger

aucun effort, aucun sacrifice, pour conserver au Pays, et faire

fructifier, le précieux patrimoine dû à la puissance productive de la

terre normande.

Henri BLIN,

Lauréat de l'Académie

d'Agriculture de France.

(1) Puisque nous exprimons ici la ferme conviction que le

patriotisme de nos producteurs contribuer et leurs vertus civique sont

un sûr garant qu’ils voudront contribuer au triomphe, dans la

lutte économique, en repoussant toute idée de commerce, après la

guerre, avec le Boche, — ce barbare universellement stigmatisé, voué à

l'exécration du genre humain —ce nous est l'occasion de signaler que le Journal Officiel du 22 avril

1917 a publié un décret attribuant à la commune d'Allemagne (Calvados) la

dénomination de FLEURY-SUR-ORNE.

H. B.

*

* *

RICHESSES MINIÈRES

de Normandie

II

MINES DE HOUILLE

Dès le moyen âge, le minerai de fer était connu et exploité en

Normandie, mais son traitement se faisait au charbon de bois qui

nécessitait une énorme consommation d'arbres et limitait ainsi

l'exploitation à de petites forges qui ne pouvaient, faute de

combustible, prendre le développement qu'auraient permis les richesses

en minerai.

Aussi, dès le dix-huitième siècle, les efforts s’orientèrent vers la recherche du combustible minéral.

MINE DE LITTRY

En

1741, un particulier qui creusait un puits sur une couche de minerai,

rencontra le charbon. Il en fit part à M. le marquis de Balleroy,

propriétaire de grosses forges dans le bourg de ce nom ; les recherches

que ce dernier fit faire amenèrent le relèvement d'une importante

couche de houille.

Par arrêt du Conseil en date du 15 avril 1744, M. le marquis de

Balleroy obtint la concession de cette mine dont le périmètre

s'étendait sur quinze lieues de longueur et huit lieues de largeur,

entre les vallées de l'Orne et de la Vire, la mer et la ville de

Saint-Lô, et les communes de Caumont, Goupillères et Villers-Bocage.

Malheureusement, confiée à un homme dénué de toute connaissance

spéciale, l'exploitation fit de très mauvaises affaires.

Cependant, dès cette époque, quatre puits furent ouverts : fosses

Pierre-Raould, de la Couture-Raould, la fosse à la pompe, et la fosse

Le Sauvage n° 1.

En 1747, le marquis de Balleroy céda son privilège à des

concessionnaires qui, tout d'abord ne furent pas plus heureux que lui ;

ce ne fut que vers 1758, sous la direction de M. Bisson, ingénieur des

ponts et chaussées, que la mine cessa d'être aussi onéreuse.

Sur le cinquième puits, ouvert en 1749, fut placée, pour l'épuisement

des eaux, une des premières machines à feu dont on ait fait usage dans

une mine française. Cette machine éprouva de fréquentes avaries et fit

même explosion en 1755, tuant deux hommes.

De nombreux autres puits furent ouverts de 1759 à 1763 ; les fosses

Sainte-Barbe et Frandemiche datent de cette époque, leur exploitation

s'est prolongée sans arrêt jusqu'en 1864.

Retombée entre les mains d'un incapable, la mine périclita jusqu'en

1784, époque à laquelle la direction fut confiée à M. l'Ingénieur Noël

: en l'an III, l'extraction fut d'environ 27.000 tonnes.

Par décret du 24 nivôse an XII, sur la demande de M. Noël, la concession fut réduite à 115 kilomètres carrés.

Vers 1844, commença à s'opérer le déplacement de l'exploitation vers le

village de Fumichon, à sept kilomètres de Littry ; un nouveau

remaniement du périmètre en fut la conséquence.

Concurrencée par les charbons anglais, la concession de Littry a

traversé, depuis 1856, une phase moins prospère, pour aboutir, en 1882,

à la fermeture complète.

Le manque d'outillage moderne, l'éloignement des puits du chemin de fer

en furent les principales causes. De nouvelles recherches sont faites,

si elles sont aidées par des compétences et des capitaux suffisants qui

permettent une exploitation intensive, on arrivera certainement aux

résultats satisfaisants que l'on est en droit d'attendre.

Je n'entrerai pas dans la description de la formation géologique de la

contrée, ni dans les méthodes d'exploitation, me contentant d'indiquer

la nature des charbons de Littry.

La houille extraite du bassin de Fumichon, le dernier exploité,

appartient au type des houilles grasses, à longue flamme ; elle

renferme une proportion de matières schisteuses et donne une quantité

de cendres très variable, suivant les parties de la couche dont elle

provient (3,2 % à 49,6 %).

Cette proportion considérable en cendres, empêchait l'emploi de ces

charbons pour la fabrication du gaz d'éclairage et des agglomérés, qui

demandent des combustibles relativement purs.

En face de cette situation, la Compagne des mines de Littry introduisit, vers 1863, le lavage des menus.

Cette opération a transformé les menus de Littry, en charbons

excellents pour la forge et pour la production du gaz d'éclairage ; ils

avaient pris rang parmi les meilleurs charbons à gaz et la mine ne

pouvait plus satisfaire à toutes les demandes qui lui étaient faites.

Ces menus donnaient un gaz présentant un pouvoir éclairant dépassant de

6 à 7 pour cent le titre exigé à Paris. C'était pour eux une grande

supériorité, car elle permettait de les mélanger à des charbons moins

convenables à ce point de vue.

A côté de cette supériorité particulière, les charbons de Littry

donnaient un coke plus dense et un peu moins avantageux, pour les

ventes s'opérant à la mesure, que le coke provenant des charbons

anglais ou belges ; il n'en serait pas de même pour des ventes au poids.

On a vu plus haut que la fermeture de la mine de Littry était due à

deux causes principales : le manque d'outillage moderne, auquel il sera

facile de remédier, et l'éloignement des puits du chemin de fer.

En effet, le transport, par voiture du carreau de la mine à la gare de

Molay-Littry, située à huit kilomètres des fosses de Fumichon, coûtait

environ 3 francs par tonne ; c'était le plus clair des bénéfices. Dans

certaines mines, même, on n'obtient pas cet écart entre le prix de

revient et le prix de vente.

Il faudrait donc, sur la concession de Littry, rechercher la houille à

proximité de la voie ferrée qui la traverse et établir, entre celle

voie et les puits qui seront ouverts, des moyens de transport plus

économiques que celui par banneaux, autrefois employé.

Ainsi que je le disais dans un précédent article, le gouvernement, sur

les instances de M. Henri Chéron, le dévoué sénateur du Calvados,

devait prendre les mesures nécessaires pour assurer une sérieuse

prospection de ce bassin houiller. Il est à souhaiter que cette, étude

soit menée rapidement et que des mesures immédiates soient prises pour

assurer la mise en exploitation intensive de ces richesses du sous-sol

normand.

A. MACHÉ.

*

* *

FIGURES NORMANDES

Mme Lucie Delarue-Mardrus

J'ai

eu le plaisir, et mieux, l’honneur, de voir Mme Delarue-Mardrus, à un

thé, chez Mme Marguerite Crissey, une autre femme charmante et qui, si

elle n'écrit pas, traduit admirablement l’âme des fleurs. Il y avait,

ce soir-là, Georges Trouillot — mort depuis prématurément et aussi

l'actrice Moreno. Je fis, plus tard, dans le Paris-Journal

, un article sur le livre : Une Française en Argentine

,

(que Moreno venait de donner à Crès, et de cet article, qu'on me

permette de découper en manière d'anecdote, ce fragment relatif à

l’auteur normand : « Enfin, Lucie Delarue-Mardrus survint, et la

conversation s'accrut en beauté, mais d'une même beauté, d'une même

valeur... Je revoyais bien, en l'auteur d'Un Cancre

, celle que les Arabes nomment La Princesse Amande

...

Des traits rieurs et fins où les brumes nordiques se mêlent à l’âme des

crépuscules d'Orient, mais en Occident, comme en Orient, ne rêve-t-on

pas ? On réclama des vers....

— Connaissez-vous Le Drapeau ?

me demanda Georges Trouillot...

Et comme je me montrais assez franc, et donc sincère, et pas flatteur :

— En voilà un, s'exclama-t-il, se tournant vers Delarue-Mardrus, qui ne connaît pas Le Drapeau !

Elle sourit finement et dit : «

Il n'est pas « patriote ! » Elle dit elle-même, admirablement, son

poème, non sans avoir, au préalable, et malicieusement, mis Georges

Trouillot à contribution... »

Voilà la femme, telle qu'elle

m'apparut, fugitivement... Et je me souviens encore qu'elle m'adressa

une fois la parole pour me dire, avec un sourire où permanait comme une

grâce des prairies et des cités normandes : « Alors, vous êtes de Rouen

? » Et cette simple demande était pour moi toute une évocation de la

terre natale ! Pour le reste, j'ai lu ses œuvres de ci de là, les

poèmes, des romans ou des articles — ou contes — descriptifs en

quantité, car Mme Delarue-Mardrus a beaucoup écrit... J'en ai entendu

qui le lui reprochaient, et allaient jusqu’à rééditer telle réflexion

virulente de Sainte-Beuve à propos des femmes de lettres !... Il est

sûr, en tous cas, que Lucie Delarue-Mardrus est un merveilleux

écrivain, malgré les cris poussés dans les « volières ». Le poète

Charles-Théophile Féret, mon grand aîné et ami, a dit de l'auteur de Ferveur

, dans son Mécanisme des Images

: « De la race ! » L'on peut, en somme, compter les femmes qui écrivent, c'est-à-dire celles qui ont « de la race ! »

Le père de Mme Delarue-Mardrus,

maître Georges Delarue, avocat à la Cour de Paris, est de bonne souche

normande ; sa mère est parisienne. En 1900, la fille aînée de maître

Delarue épouse le docteur J.-C. Mardrus, auteur d'une version

définitive des Mille et une nuits

.

Ils habitèrent longtemps — ceci à titre d'anecdote — telle vieille

maison de l’Ile-Saint-Louis, où naquit le poète Félix Arvers, dont le

fameux sonnet n'est sans doute si célèbre que parce qu'il traduit une

aventure assez banale en amour... Mme Delarue-Mardrus a donné ses

œuvres principales à Fasquelle, d'autres parurent chez Tallandier, et à

la Revue-Blanche

. Parmi les œuvres poétiques, l'on peut citer : Occident

(1901) ; Ferveur

(1902) ; Horizons

(1904) ; La Figure de Proue

(1908) ;

Par vents et marées

(1910).... La production, en romans, est

considérable : Marie, Fille-Mère

(1908) ; Le Roman de six petites

filles

(1909) ; Comme tout le monde, L'Acharné

(1910) ; Tout l'Amour

(1911) ; L'Inexpérimentée

(1912) ; Douce moitié

(1913)... Et notre

bibliographie demeure, à coup sûr, insuffisante... Ces livres naissent

ainsi, selon une sorte de rythme, dans le temps... A notre sens, la

prose de Mme Delarue-Mardrus est peut-être moins nerveuse, moins

originale que son vers, mais elle est tout de même d'une valeur assez

considérable, car parmi les femmes qui écrivent, les prosatrices se

comptent... Une ironie gaie, douloureuse..., parfois, caractérise sa

manière... Quand il faut dire quelque chose, l'auteur a toujours

l'esprit pour le dire, et, après tout, l’on admet facilement ce

franc-parler d'une femme qui sait aussi s'émouvoir avec tant de

tendresse continue — lisez Un Cancre

— devant un transcendant idéal...

Mme Delarue-Mardrus fit représenter Sapho Désespérée

(deux actes en

vers), au théâtre d'Orange, et La Prêtresse de Carthage

, au théâtre

antique de Carthage... Reine de Mer

fut représentée aux « Chorèges

Français », en 1907, au Pré Catelan, et Phaon Victorieux

(pièce où l'on

vit l'auteur remplacer, au pied levé, dans le principal rôle, l'artiste

qui devait le jouer), au théâtre des Champs-Elysées... Mme

Delarue-Mardrus collabore à L'Œuvre

, aux Annales

, au Journal

, où elle

donne des contes d'une observation réaliste, et d'où la bonne humeur

(plutôt l'humour) n'est jamais exclue, même quelquefois une mauvaise

humeur, un peu satirique, et qui n'est au surplus, chez elle, qu'une

délicieuse mauvaise humeur...

Elle a chevauché à travers

l'Orient, et elle connaît à merveille la langue arabe, et les Arabes

l'ont justement appelée La Princesse Amande

... Ils rendent ainsi

hommage, instinctivement, à celle qui naquit sur la côte de Grâce

d'Honfleur, et cette côte n'est-elle pas riche vraiment en

Nôtres-Dames-de-Grâces ?

L'une, dans sa modeste

chapelle, où naviguent de petites goëlettes de bois, aux « figures de

proue », protège les matelots et recueille leurs vœux dans les cœurs de

ses ex-votos

, l'autre a remonté la Seine, conquérante, une lyre en

mains... Elle nous apporta tout cet âpre parfum du terroir normand, et

bien qu'elle aimât l'Orient, cela ne l'empêchait pas de répéter : « Ah

! je ne guérirai jamais de mon pays ! »

C'est qu'il est beau aussi ce

pays, et le talent de Mme Lucie Delarue-Mardrus n'est-il pas la plus

belle manifestation de sa splendeur spirituelle ?

GABRIEL-URSIN LANGÉ.

*

* *

Normandie publiera dans son prochain numéro :

Eussions-nous cent ans ! poésie de Jean M

IRVAL (Georges L

EBAS) ; Paysages Normands :

L’Angélus à Jumièges, par Gabriel-Ursin L

ANGÉ ;

Normandie, poésie de Gaston L

E R

ÉVÉREND ;

Pieusement pour la Patrie (Louis M

ÉNAGÉ), par C

AMY-R

ENOULT, et des pages signées : Henri B

LIN, Georges N

ORMANDY, A. M

ACHÉ, etc.

*

* *

POUR L'AGRICULTURE

A la suite d'une interpellation de M. Louis Quesnel, sénateur de la

Seine-Inférieure, sur la main-d'œuvre nécessaire aux agriculteurs pour

la moisson prochaine, le Sénat a adopté, à mains levées, l'ordre du

jour suivant présenté par les sénateurs de la Seine-Inférieure, et

accepté par le gouvernement :

« Le Sénat signalant au gouvernement la gravité de la situation

agricole, qui est l'une des causes essentielles de la crise du

ravitaillement, confiant en lui pour prendre, d'extrême urgence, toutes

les mesures qui pourront faciliter et intensifier la production de la

terre, en assurer la libre circulation et pour coordonner dans ce but

les efforts des départements ministériels intéressés, l'invite

notamment à attribuer, en temps utile, aux agriculteurs toute la

main-d'œuvre dont l'autorité militaire peut disposer et à faire

accorder judicieusement, dans la mesure compatible avec les besoins des

armées, des permissions agricoles aux soldats cultivateurs et ouvriers

des champs, passe à l'ordre du jour. »

*

* *

Les Châtaigniers

Plus un berger aux champs. Un orage. L'averse.

Un ciel d'encre. Les noirs Châtaigniers éperdus

Gémissent et sans fin, meurtris, blessés, tordus :

On croirait que déjà l'ouragan les renverse.

Fuis chez l'hôtesse et bois le vin qu'elle te verse,

Puis reviens et regarde : aux cieux d'azur tendus,

Ils se dressent plus beaux, plus forts, inattendus

Et tout dorés de l'or du soir qui les traverse.

Ainsi, lorsque sur nous la tourmente a passé,

Que garder le plus frêle espoir semble insensé

A notre accablement qui chancelle et qui doute,

Rions, et par la sente et par les échaliers

Courons à la moisson, la voulant faire toute,

Et relevons plus haut nos fronts humiliés.

Robert DE LA VILLEHERVÉ.

Deuil

En ce très vieux château venu au temps de fleurs,

Vous l'avez consolé de tant d'heures moroses.

Belle et suivant l'année en ses métamorphoses,

Vous portiez des saisons les changeantes couleurs.

Près de vous, il semblait qu'on fût loin des douleurs.

Vous rayonniez parmi les êtres et les choses.

Pourquoi, sous les cils d'or des paupières mi-closes,

Ai-je vu, tendre amie, hélas ! couler vos pleurs ?

Dans la jeunesse ayant accepté d'être veuve,

Nul n'a dit qu'un seul jour vous ayez de l'épreuve

Ou sondé le mystère ou cherché le motif.

Et comme vous faisiez au Maître du ciboire

Votre soumission, le deuil définitif

A sur votre beau corps moulé sa robe noire.

Paul HAREL.

*

* *

Notre éminent collaborateur, M. Georges Normandy, consacrera tous les trois mois une chronique à la Vie littéraire, artistique et économique en Normandie.

La

première de ces chroniques paraîtra en juillet. Toutes les

publications, toutes les informations et tous les documents concernant

cette rubrique doivent lui être adressées directement, 51, rue du Rocher,

à Paris (8e arrond.)

*

* *

Colombine sauvée

ballet-pantomime en un acte et quatre tableaux

par

Jean Lorrain

La chambre de C

OLOMBINE.

Intérieur aisé, rustique, plafond à solives apparentes, armoire de

chêne sculptée, lit à baldaquin drapé de soie cramoisie. Au milieu de

la chambre, une grande table encombrée de bouquets de fiancés tous de

roses blanches et fleurs d'oranger ; dans un pot de grès flamand, une

grande gerbe de lys. Une large fenêtre à vitraux octogones et à

demi-ouverte sur la campagne : on aperçoit une vallée ensoleillée, le

clocher d'un village et des collines boisées.

______

Au lever du rideau, C

OLOMBINE, assise sur une chaise, sommeille,

appuyée sur la table, le visage appuyé sur ses bras nus. Un rayon de

soleil glisse par la porte entr'ouverte.

La chaleur et l'odeur des bouquets l'ont engourdie. Elle est toute de

blanc vêtue, robe courte et corsage décolleté, une rose blanche dans

les cheveux.

La fenêtre du fond, entrebâillée, s'ouvre lentement, toute grande,

comme poussée par une main invisible ; grimpé sur une échelle, on

aperçoit un Arlequin, un arlequin mauve et noir pailleté d'argent,

masqué de noir, portant une guitare en sautoir. Il se penche

curieusement dans la chambre, aperçoit C

OLOMBINE, et le

doigt sur la bouche, il se penche en arrière comme faisant signe à un

invisible compagnon, puis il enjambe la fenêtre, s'asseoit, jambes

pendantes dans la chambre, et accorde sa guitare. Un autre Arlequin

pareil au premier, apparaît à mi-corps sur l'échelle, il accorde aussi

sa guitare. Musique endiablée et corruptrice parlant de galanteries et

de fêtes inconnues dans des parcs lointains hantés de belles dames et

peuplés de statues ; aubade de séduction invitant C

OLOMBINE à l'embarquement pour Cythère... ou ailleurs.

Pendant toute l'aubade, C

OLOMBINE ensommeillée s'agite

comme oppressée ; elle porte la main à son front, fait le geste de

repousser quelqu'un avec le bras, mais malgré elle, ses pieds

frétillent en cadence.

Les Arlequins qui l'observent manifestent leur contentement. Tout à

coup, on gratte à la porte ; le doigt sur la bouche, les Arlequins

pincent un dernier accord, l'un enjambe la fenêtre, la referme à demi,

l'autre redescend l'échelle et le premier le suit - et l'échelle

disparaît. La scène reste vide.

On refrappe plus fort à la porte. C

OLOMBINE s'éveille

lentement en s'étirant : quel cauchemar affreux ; elle est tout

étourdie. Elle se lève et fait quelques pas en avant ; en portant la

main à son front, elle rencontre la rose qui est dans ses cheveux :

c'est cette fleur qui l'aura entêtée ! Elle la retire

et la jette loin d'elle.

On refrappe une troisième fois et plus fort. C

OLOMBINE entend et court précipitamment ouvrir ; entre Madame Cassandre, la mère de C

OLOMBINE, et T

RIVELIN, le cordonnier du village. Il apporte les souliers de C

OLOMBINE pour la noce du lendemain. C

OLOMBINE fait la révérence et pirouette ; Mme C

ASSANDRE avec de grands gestes, demande à C

OLOMBINE pourquoi elle n'ouvrait pas ; C

OLOMBINE explique qu'elle s'était endormie. Indignation de Mme C

ASSANDRE

: « Dormir la veille de ses noces et la tête dans les fleurs ! Ce n'est

pas étonnant qu'elle ne s'éveillait pas ; elle aurait pu mourir. » Mme C

ASSANDRE prend tous les bouquets et les emporte, sauf le vase de lys, cependant C

OLOMBINE s'est assise, et T

RIVELIN, à genoux devant elle, lui essaye ses souliers de bal. Mme C

ASSANDRE rentre et demande à sa fille si elle est contente.

C

OLOMBINE se lève et marche à petits pas, en regardant ses souliers. Danse. Pas seul.

T

RIVELIN et Mme C

ASSANDRE la contemplent tout ébaubis.

A un moment de la danse, on entend une réminiscence de l'aubade des Arlequins. C

OLOMBINE

s'arrête toute triste ; elle n'est plus à ses souliers, à son prochain

mariage : elle est là-bas, ailleurs dans les parcs enchantés des

Cythères lointaines ; et comme Mme C

ASSANDRE et T

RIVELIN lui demandent quelle mouche la pique et comme T

RIVELIN insiste, elle retire ses souliers et les lui jette au nez !

Mme C

ASSANDRE n'en croit pas ses yeux ; sa fille est devenue folle ; elle calme T

RIVELIN

qui ramasse les souliers et les pose sur la table, le congédie et

s'avance, les bras croisés, pour sermonner sa fille qui l'attend,

assise en battant du pied. A ce moment, musique joyeuse dans

l'escalier. Mme C

ASSANDRE se précipite vers la porte.

Entrée des jeunes filles du village, compagnes de C

OLOMBINE,

toutes en blanc, apportant des bouquets et escortant la coffrée de la

mariée, la robe de noce et le voile portés par deux gars à la veste et

au chapeau enrubannés. Les jeunes filles accueillies avec force

démonstrations par Mme C

ASSANDRE, qui leur montre C

OLOMBINE

s'obstinant à bouder, s'approchent curieusement de la table ; la

coffrée est déposée aux pieds de la maussade qui, devant les bouquets

et les mains tendues, se met à sourire en se levant, va à tour de rôle

embrasser ses compagnes et donner la main aux porteurs de la coffrée.

Mme C

ASSANDRE, ravie, va chercher une bouteille dans l'armoire et emmène boire les deux paysans ; sous la fenêtre, des vivats éclatent.

C'est P

IERROT le fiancé, avec les gars du pays qui

demande à entrer (les gars en blanc) ; une des jeunes filles se détache

du groupe et va à la fenêtre faire signe qu'ils rentreront quand C

OLOMBINE sera habillée.

Les jeunes filles entourent C

OLOMBINE, la déshabillent

et l'habillent en dansant, lui épinglant tour à tour la couronne et le

voile, deux des jeunes filles suivent tous les pas de C

OLOMBINE, en tenant devant elle un miroir.

Au plus fort de la danse et de la joie de C

OLOMBINE, le motif des Arlequins éclate en réminiscence. Tristesse de C

OLOMBINE

qui, de nouveau, s'arrête, traîne ses pas mélancoliques et écartant ses

compagnes empressées autour d'elle, va douloureusement s'asseoir. Les

jeunes filles n'y comprennent rien.

(A suivre.)

*

* *

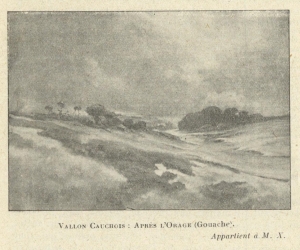

UN GRAND PEINTRE NORMAND

André Paul-Leroux

« …. Il est dans le lieu natal un attrait caché,

je ne sais quoi d'attendrissant qu'aucune fortune

ne saurait donner et qu'aucun pays ne peut rendre...

Heureux qui revoit les lieux où tout fut aimé,

où tout parut aimable, et la prairie où il courut

et le verger qu'il ravagea ! Plus heureux qui ne vous

a jamais quitte, toit paternel, asile saint ! »

« BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. »

« …. Oh ! les grands labours dans la plaine

et les sillons fumant dans la brume aux premiers

froids d'octobre, quand hommes et chevaux s'en

reviennent plus las ! Chaque soir m'enivrait

alors comme si je sentais l'odeur de la terre

pour la première fois. J'aimais alors m'asseoir

au revers d'un talus, à l'orée des champs, et

j'écoutais avec délices mourir au loin des voix,

voix de laboureurs, bruit éteint de charroi.

J'aimais aussi l'odeur des feuilles rouies,

la fraîcheur de la pluie et des branchages

mouillés, — et mon âme défaillait toute,

en regardant le soleil exténué si fondre à l'horizon. »

« Jean LORRAIN. »

A Fécamp, le 28 juillet 1912, au pied du monument que nous venions

d'inaugurer à la gloire de Jean Lorrain, le plus grand écrivain

descriptif de la littérature française, je m'écriais, en terminant une

période au cours de laquelle j'énumérais les fastes de notre cité

natale : « ... Souvenez-vous de cette journée. Elle vous montre une

ville, de province, petite par son étendue mais grande par son passé et

aussi par son présent : elle a eu un roi pour abbé ; elle a fait d'un

de ses abbés un pape ; elle a eu Bois-Rosé, brave entre les braves ;

elle a formé Guy de Maupassant ; elle a vu naître Jean Lorrain ; elle a

construit une incomparable abbaye ; elle possède encore le vénéré

docteur Léon Dufour, fondateur des Gouttes de Lait qui sauvent cent

mille existences d'enfants chaque année, — et aussi un grand peintre

que je vais surprendre beaucoup et de qui je vais mettre la modestie à

une terrible épreuve, (car il travaille dans un secret presque absolu)

: j'ai nommé André Paul-Leroux. » J'ai terriblement surpris, en effet,

ce jour-là, André Paul-Leroux ; je crois, en outre, que nous pourrons

nous employer dix, vingt, cent critiques, à répéter —longtemps — que

cet Artiste est doué d'un magnifique talent, sans réussir à le

convaincre que son œuvre n'est pas tout à

fait sans intérêt.

Aussi bien, cette défiance de soi-même, voire cette injustice envers

soi-même, est fréquente chez les hommes de valeur exceptionnelle ;

peut-être est-elle l'une des conditions du talent véritable.

La sévérité d'un maître envers son œuvre ne diminue pas la valeur de cette dernière.

En ce qui concerne André Paul-Leroux, la rigueur de son autocritique

eut, pourtant, une conséquence qui aurait pu être fâcheuse pour un

tempérament autre que le sien, — lequel en profita plus qu'il ne

souffrit.

Depuis de longues années, André Paul-Leroux travaille avec acharnement

mais dans un secret presque complet, un secret systématique, un secret

jaloux, même. Peu d'hommes franchirent le seuil de son atelier si

beaucoup eurent le plaisir d'entrer dans sa paisible et claire demeure.

Cette... réclusion artistique est fatale à tous les individus peu

racés, à toutes les volontés hésitantes, à toutes les natures

incomplètement douées. La plupart des solitaires, ne possédant pas un

excès de substance suffisante pour leur permettre de vivre sur

eux-mêmes, tournent en rond sans progresser ou s'affolent et divaguent,

ou encore s'épuisent et meurent dans l'impuissance et le découragement.

Seuls, quelques êtres d'exception supportent ce redoutable régime :

alors leur vigueur se concentre dans une sobriété de grand style, leur

personnalité se développe et se précise en toute liberté, leur facture

s'affirme et s'assouplit sans recourir aux trucs d'atelier, aux

procédés d'école, aux routines, aux manies des professeurs officiels ou

autres — trucs, procédés, routines, manies qui sont la négation de

l'originalité et la séduisante barrière fermant la route de la

Perfection, — André Paul-Leroux est manifestement un de ces êtres

d'exception.

Le fait d'être normand lui conférait

de plano

une sorte d'originalité native et, en s'adonnant au paysage, il a, en

dernière analyse, suivi la norme dégagée par A.-H. de Liesville dès

1871 : « Il nous semble voir chez les artistes de Normandie, écrivait

l'érudit régionaliste, une prédisposition de paysagistes. C’est dans le

paysage qu'ils montrent le plus d'originalité ou que leurs efforts sont

le mieux soutenus et le plus heureux » (1). Mais combien cette

originalité racique s'est développée ! Comme cette prédisposition s'est

métamorphosée en prédilection, en vocation, en passion !... Peu

d'artistes vivants ont autant profité du travail dans la solitude, — ce

régime des forts !... — Hormis Hanicotte, français devenu hollandais à

force de ne pas quitter Volendam ; François Nicot rivé à sa Bourgogne —

quoiqu'il ait voyagé plusieurs fois en Orient et en Riviera, — et

Antonio Parreiras, le maître brésilien, durant la première partie de sa

carrière, — je ne vois guère, parmi les artistes vivants, que le

bas-normand J.-L. Rame, découvert par Albert Boissière, qui se soit

soumis avec profit à la discipline de l'isolement. Mais J.-L. Rame

conserve, avec son amour des herbages, une insensibilité de berger, —

alors qu'André Paul-Leroux vibre, cherche et pense. J.-L. Rame voit

tout. André Paul-Leroux

vit

tout. Je ne puis par conséquent les mettre en parallèle, — sauf en ce

qui concerne leur naissance, et leur ascension de la vie populaire à la

vie artistique. Encore l'analogie entre deux carrières serait-elle plus

frappante entre le jeune maître fécampois et son confrère parisien Jean

Bidon, lauréat du Salon comme lui, et comme lui ancien ouvrier peintre.

A la vérité, il faut, en ce qui concerne André Paul-Leroux, prendre le mot

ouvrier

dans son magnifique sens de jadis, — car le père de l'artiste, —

noblement tourmenté lui-même par ses goûts artistiques — dirigeait la

meilleure entreprise de peinture et de décoration de Fécamp, au temps

de mon enfance. Si André Paul-Leroux put, de bonne heure, consacrer

tous ses instants à créer de la beauté, c'est, en partie, au labeur de

son père qu'il le doit, — et s'il a endossé, de bonne heure, la blouse

du tâcheron, c'est encore par la volonté prévoyante du chef de famille

qui, comme tout

fils de ses œuvres

de cette époque, riche d'expérience et conscient de ses

responsabilités, voulut armer sa progéniture contre les ressacs

possibles de la vie en lui « mettant un métier dans les mains. » Aussi

dès l'âge de treize ans et demi — André Paul-Leroux naquit à Fécamp le

25 janvier 1870, — le jeune maître commença-t-il, sous la direction

paternelle, l'apprentissage du métier de peintre en bâtiments. Il

s'initia, dans les maisons bourgeoises, dans les usines de la ville et

dans les châteaux des environs, aux secrets de la pose... et de la

casse des carreaux ; il s'achemina vers la peinture de marine en

couvrant de teintes variées les carènes et les cabines des bateaux

pêcheurs et des terreneuviers. Il n'a, du reste, conservé de ce

laborieux passé aucune amertume ; seule une sensation de fatigue

physique et de lassitude intellectuelle rétrospectives, demeure en lui

parce que contre elle l'étude de la nature fut un tonique puissant.

Il ne lui était possible de peindre, pour lui, que le dimanche — « et

encore pas tous les dimanches, confesse-t-il, car dans les saisons de

presse il fallait ignorer le repos hebdomadaire. » Il faut l'entendre

évoquer avec une émotion simple, douce, charmante, ces « dimanches de

peinture » qui figurent parmi les meilleurs souvenirs de toute son

existence.

Plus tard, beaucoup plus tard, quand il fit mieux que balbutier sa

manière,

il eut, par un heureux hasard, de précieux conseils techniques. Les

parisiens villégiaturant à Yport, avaient, à cette époque, l'habitude

de venir faire leurs emplettes tous les samedis au marché de Fécamp. O

marchés du samedi pleins de couleur, de discussions pittoresques et

d'odeurs champêtres ! O rose et blanche mère Vincent qui, du

Bec-de-Mortagne, apportiez des paniers si pansus, pleins d'un beurre

qui semblait avoir volé toute sa saveur, en chemin, aux noisetiers des

talus limitant les

cavées !…

A l'instar d'Etretat, Yport a, de tous temps depuis Alphonse Karr,

abrité une colonie estivale d'hommes de lettres et d'artistes. La

plupart de ces artistes étaient liés amicalement au père d'André

Paul-Leroux. Ils lui rendaient visite le jour du marché — et c'est à

ces circonstances que le maître Fécampois dut de connaître Guillemet

qui, le premier, reconnut ses dons. Grâce aux conseils de Guillemet, le

jeune peintre put d'abord éviter bien des tâtonnements, achever

d'apprendre l'indispensable

métier

de son art — et goûter, dès 1893, la joie profonde de voir une de ses

œuvres admises au Salon. Oh ! cela ne le grisa guère : si, depuis, son

envoi annuel au Salon fut la seule manifestation publique qu'il accorda

à son labeur, il affirme, — avec la mesure, la bonhomie, la sincérité,

qui sont les caractéristiques et les séductions de son caractère, — que

cela est, en somme « une manière de stimulant qui nous aide à faire des

efforts et à gagner cette... fausse considération que le public

accorde, en province, à ceux qui exposent au « Salon de Paris ».

De 1893 à 1910, il mena de front le Paysage et l'entreprise de peinture

qu'il dirigea après la disparition de son père ; puis, l'art le prenant

de plus en plus, il se retira définitivement des affaires, en juillet

1911, s'installa dans sa gentille demeure de la rue Paul Casimir-Périer

érigée à l'endroit où s'éleva jadis la vénérable église de

Saint-Fromond, et, sur toute la gloire éteinte de ce qui fut le vieux

Fescan en Normandie, poursuivit dans le silence, la retraite et le travail, la construction de l'œuvre qui fera sa gloire.

Je sais qu'il en doute, au point qu'il m'écrivait naguère : « ... Avant

cette malheureuse guerre qui a tout arrêté, je commençais, peut-être, à

entrevoir le moment où j'aurais pu constater les premiers résultats des

efforts de toute ma vie. » Il doutera ainsi de lui-même jusqu'à sa

mort, — mais il sera seul à douter. Il m'apparaît dès à présent, pour

Fécamp, comme l'équivalent de ce que Boudin reste pour Le Havre, — et

son œuvre est, à mes yeux, d'une qualité d'émotion bien supérieure à

celle du peintre de la côte havraise.

André Paul-Leroux n'est pas un promeneur, un amateur, un passant qui

cueille une impression au hasard, sans insister, sans appuyer, sans

rien donner de lui-même. Or, toute valeur personnelle mise à part, il y

aura toujours une différence singulière entre la peinture du pays faite

par l'homme de ce pays et les essais du spectateur qui s'extasie et va

plus loin. De Liesville, que je citais tout à l'heure, remarque

judicieusement, à ce point de vue, « que les Flamands et les

Hollandais, par exemple, ont bien conservé le privilège d'être

artistiquement maîtres de leur pays ».

André Paul-Leroux a totalement acquis ce privilège quant au pays de

Caux et surtout à la séduisante région fécampoise. L'immense travail de

fusion et de nivellement qui s'opère dans la capitale n'a eu ni la

moindre action, ni même la moindre prise sur lui, qui manifeste avec

les dons d'une nature d'élite et l'habileté d'un praticien sûr de sa

technique, le tempérament local dans son intégrité. Il a su, il a pu

rester étranger à la terrible synthèse générale de l'art dans laquelle

disparaissent tout entiers le caractère régional et l'accent de

l'individualité. Cette synthèse est si violente qu'elle a parfois

paralysé, sinon anéanti, des talents, même venus des régions les plus

lointaines et en apparence les plus réfractaires à cette sorte

d'absorption. Le peintre Domingos Vasquez, de Rio-de-Janeiro, pourtant

prodigieusement doué, y perdit ses meilleurs dons, sa personnalité et

même son courage, — car il mourut de chagrin (2).

Autodidacte presque intégral, André Paul-Leroux n'a été ni surpassé, ni

même égalé, par personne dans l'art de marier le sol, la mer et le ciel

du pays de Caux de manière à ce que la vie intense de chacun de ces

trois éléments pittoresques s'additionne, s'amalgame à celle de

l'élément voisin pour former un tout exact, contenant le maximum

d'animation, d'émotion et de poésie.

Il ne donne un titre à ses toiles, à ses panneaux, à ses cartons, que

rarement. La plupart de ses études portent, au dos, une date et une

heure : 24

décembre, 3

heures du soir, — 14

août 10

heures du matin...

André Paul Leroux regarde sa petite patrie comme un enfant inquiet

observe les expressions changeantes du visage de sa mère.

L'ensemble de cette œuvre patiente, obstinée, attendrie et variée,

forme et formera de plus en plus un monument unique, d'un intérêt

puissant, élevé à la magnificence de nos nuages ; de nos sillons et de

nos vagues.

L'art d'André Paul-Leroux est sûr de lui-même. Sa peinture est d'une touche franche, dédaigneuse des

pignochages quoique soucieuse du détail

utile.

Il manie la gouache avec une prédilection visible et avec une habileté

rares. Je connais de lui des gouaches « grandes comme ça » qui disent,

en quelques taches, toute la mélancolie de nos automnes striés d'ondées

amollissant l'argile des sillons et flagellant les vagues gémissantes,

— toute la douceur et toute la clarté de nos printemps débordants de

pommiers fleuris, nos printemps à la fois chauds et frais sous le

soleil revenu et la brise maritime accourue de l'horizon où les flots

s'allongent comme une bande de vieille soie, — toute la douleur de nos

hivers neigeux étoiles de sombres vols d'oiseaux migrateurs, — toute la

magnificence de nos étés qui font de nos campagnes un océan d'or soudé

à l'océan bleu, — tout le pittoresque de nos

valleuses

dégringolant entre deux falaises criblées de scabieuses et de joncs

marins, — toute la paix de nos chaumières à colombages, faîtées de

touffes de rhubarbes et de lames d'iris, — toute la splendeur

tourmentée de la Manche, « cette éternelle geigneuse, grosse de rêves

et de sanglots, la grande diseuse de légendes » résumant en elle « la

plaine et la forêt, plaine mouvante des vagues, forêt bruissante

d'algues et de madrépores » comme l'a chantée Jean Lorrain qui — dans

une des deux seules critiques des Salons annuels qu'il consentit à

signer — signala, il y a quinze ans au moins, l'un des envois du jeune

maître, son compatriote.

Au moment de la déclaration de guerre, André Paul-Leroux commençait une

importante série d'études de nos falaises, — nos falaises blanches,

grises, dorées, majestueuses, éclatantes et spectrales tour à tour, qui

fuient à droite, qui fuient à gauche, toujours diminuées vers l'infini.

Au lieu de contempler ces parois à pic de la grève ou de la côte

voisine, il les « prenait » du sommet en regardant le vide —

interprétation audacieuse et neuve qui semble bien être le meilleur

moyen d'unir et de faire sentir au spectateur la grandeur immobile du

calcaire et la grandeur mouvante de l'eau.

Je ne désespère pas d'amener André Paul-Leroux, — malgré la résistance

opiniâtre qu'il m'opposa toujours lorsque je voulus le mettre au rang

qu'il doit occuper — à réunir dans une exposition d'ensemble ses œuvres

de naguère, ses falaises vues du faîte, les panneaux sur lesquels il a

reconstitué, telle qu'elle fut à la fin du dix-septième siècle, notre

vieille abbatiale fécampoise — dont le silence se peuple si volontiers

des vibrations endormies de son illustre passé — et ses travaux de

demain. Ce serait pour les amateurs de Paris et d'ailleurs une

révélation.

Certes, jamais Fécamp n'a manqué d'enfants remarquables dans toutes les

branches de l'activité humaine. Au seul point de vue artistique cette

antique ville a fourni, à l'époque contemporaine, des peintres, des

sculpteurs, des aquafortistes nombreux encore que de valeurs diverses,

— tels : Max Claudel céramiste et statuaire habile, dont le

Robespierre mourant

n'est pas indifférent ; Alexandre-Saturnin Bertin qui eut le tort

d'être le trop docile élève de Cabanel et celui, plus grave encore, de

quitter son pays ; François Devaux, auteur du

Monument du Docteur Fauvel,

érigé à Pavilly, et des statues décorant le portail de l'église de

Caudebec-lès-Elbeuf ; Paul Vasselin, dont ma petite enfance ne connut

que par ouï-dire l'accoutrement dixhuitcentrentesque et la pipe

alsacienne, — que je possède encore : Victor-Emile Hamel, élève du

précédent, auteur d'une

Ferme à Criquebeuf digne d'attention ; Louis-Alexandre Devaux, créateur d'un estimable

Buste de Louis Brune, etc. ; — mais aucun ne peut, même de loin, être comparé à André Paul-Leroux.

A l'heure présente, une véritable

Ecole de Fécamp

s'adonne à l'art pictural, non sans bonheur. Citerai-je les

intéressants efforts dignes d'être encouragés (et suivis), d'Henri

Burel, de l'Abbé Denis, de René Crevel, de Charles Laperdrix, élève de

Paul-Colin — Paul-Colin qui appuya si souvent de belles nymphes à

l'écorce argentée des saules de chez nous ! — de Marcel Simonin,

d'Emile Caniel, de Maurice Talbot ?...

La tentation m'est souvent venue de placer cette curieuse et vivante

Ecole de Fécamp sous l'égide d'André Paul-Leroux, — mais je n'ai pu obtenir qu'il

reconnaisse

qui que ce soit d'autre que les conseils donnés par lui, de loin en

loin, à M. Henri Burel. Au Surplus, depuis plus de deux ans, — plus

austère en cela que nos « poilus » eux-mêmes qui nous demandent de les

entretenir d'autre chose que de guerre — Leroux ne veut pas parler de

peinture. Il s'est donné tout entier à l'installation de l'

Hôpital du

Casino, que dirige avec tant de noblesse et de bonté Lady Guernsey.

M. Duglé, le vaillant maire de notre ville (anglo-belge, pour l'heure,

et fière de l'être) l'associe à toutes les manifestations de la

philanthropie locale. S'il arrive au jeune maître fécampois de risquer

une étude, il ne le fait qu'avec une sorte de honte et de remords : il

lui semble, je crois, que son Art dérobe des heures au service de la

Patrie.

Que cette rapide étude — de laquelle il me gardera peut-être rigueur,

mais je fais toujours mon devoir sans me préoccuper des conséquences, —

lui rappelle que fixer de la beauté demeure, après l'accomplissement

d'exploits militaires et d'actes philanthropiques, une des plus nobles

manières de servir durablement la Petite et la Grande Pairies.

Georges NORMANDY.

(1)DE LIESVILLE. Les Artistes Normands au Salon de 1874 (Champion éditeur). Imprimé à Caen, Chez Le Blanc-Hardel, à 156 exemplaires

(2) « …….Vasquez partit pour l'Europe afin d'y étudier sous la

direction d'Hanateau. Ce dernier, de qui la grande réputation —

imméritée — l'attirait, fit, en peu de temps, un « maniériste » du

disciple préféré de Grimm, lui imposa ses recettes, ses tics et une

façon étroitement académique et conventionnelle de peindre le

paysage... » Quand Vasquez revint du Brésil quelques années plus tard,

« ses nouvelles productions péchaient par le manque de perspective

linéaire et surtout aérienne. Les ciels avançaient sur les

premiers-plans, s'aplatissant horriblement sur les lointains. La poésie

autrefois si fréquente dans les tableaux de Vasquez avait disparu. En

son lieu et place on ne voyait que la préoccupation de copier la nature

mécaniquement, servilement. De là, la monotonie des tableaux peints par

Vasquez à cette époque, monotonie si grande qu'en unissant une toile à

l'autre, l'ensemble n'aurait formé qu'un seul tableau, — si réguliers

étaient l'égalité des tons, la répétition des lignes et jusqu'au choix

du sujet. Mêmes teintes, même lumière, mêmes ombres, mêmes touches,

mêmes effets partout comme si tous ces tableaux eussent été peints au

même endroit, en même temps, sous le même éclairage et avec des

couleurs invariables ! Quand un artiste se répète et se maniérise de la sorte, il est perdu. Et Vasquez prit conscience de sa chute ». ANTONIO PARREIRAS, Grimm et ses disciples. (Traduit du texte original publié par le Jornal do Cornmercio.)

*

* *

Don au Musée d'art normand :

Une reproduction de la Flèche de la cathédrale de Rouen.

— Il vient d'être offert par le maître ferronnier, Ferdinand Marrou, au

Musée d'art normand, une pièce fort intéressante pour l'histoire

locale. C'est la reproduction en fer, sur une échelle réduite mais

exacte de la Flèche en fonte de la cathédrale de Rouen, due à

l'architecte Alavoine. Cette sorte de petit modèle dressé sur les plans

de M. Barthélémy, alors architecte diocésain et exécuté par la maison

Filleul, avait été fait dans le but de servir à M. Ferdinand Marrou,

pour l'étude des quatre clochetons ou pinacles, hauts de 25 mètres,

établis et exécutés par lui en cuivre repoussé au marteau, à la base de

la Flèche actuelle.

BOURG-ACHARD

Une belle initiative vient d'être prise par le

Syndicat agricole du Roumois

que préside avec une superbe activité, malgré ses 77 ans, superbement

portés, le bienfaisant ami de l'Agriculture qu'est M. Emmanuel Boulet,

de Bosc-Roger-en-Roumois, commandeur du Mérite agricole, fondateur du

fameux

Club Français du Chien de berger,

et créateur de l'illustre race de chiens qui porte son nom : le grillon

Boulet. M. Emmanuel Poulet a tenu, au nom du fort utile

Syndicat agricole de Roumois à récompenser spécialement les cultivatrices (et les jeunes travailleurs) «

QUI ONT ENSEMENCÉ TOUTES LEURS TERRES ET OBTENU DE BONNES RÉCOLTES PENDANT L'ABSENCE DE LEURS MARIS MOBILISÉS. »

Les récompenses ont été décernées le mardi de Pâques, à dix heures du

matin, dans une réunion publique, tenue à Bourg-Achard dans la grande

salle de l'Hôtel de Ville. Malgré un temps affreux, rafales de neige et

de grêle, une assistance nombreuse se pressait dans la salle. C'était

une véritable réunion de famille, où n'avaient été convoqués que des

lauréats et les membres du

Syndicat agricole du Roumois,

mais par son caractère même, elle avait une portée générale. M.

Emmanuel Boulet en a exposé l'objet dans une allocution empreinte de ce

culte passionné, patriotique, qu'il porte aux choses de la terre et

d'une sorte de sentiment paternel pour tous ceux qui la travaillent et

la font produire. Nous tenons à reproduire le passage suivant de son

discours simple, sincère et fort émouvant :

« ...Notre réunion d'aujourd'hui est spéciale. Nous la faisons sur la

demande de plusieurs de nos collègues el de M. Beaudelin, l'un des plus

dévoués membres de notre Comité, à Bourg-Achard situé presque au centre

du Roumois, pour faciliter la présence de nos lauréates habitant aux

extrémités. Elle a pour but, selon la décision prise, au deuxième

anniversaire des hostilités, la remise de diplômes d'honneur et de

mérite aux cultivatrices, femmes de nos adhérents mobilisés qui, en

l'absence de leurs maris ont su, par leur organisation prévoyante, par

leur travail opiniâtre, par leur activité et leur labeur quotidien,

mener à bien la culture de leurs fermes, ensemencer toutes leurs terres

et obtenir de bonnes récoltes.

C

ES FEMMES, D'UNE VAILLANCE INCOMPARABLE, disait l'an dernier M. le ministre Méline, à l'Académie d'Agriculture,

ONT TROUVÉ LE MOYEN DE SUFFIRE A TOUT ET LA FRANCE LEUR DEVRA DE N'AVOIR PAS CONNU LA FAMINE. »

Nous avons fait imprimer ces paroles sur les diplômes parce qu'elles

émanent d'un homme que tous les cultivateurs français doivent vénérer

pour les services qu'il a rendus à l'agriculture pendant près d'un

demi-siècle, et que nous avons l'honneur de compter parmi nos collègues

du Syndicat depuis sa fondation. Nous allons aussi décerner des

diplômes à une jeune fille et à des jeunes gens âgés de 14 à 18 ans qui

nous ont été désignés comme ayant, avec courage, énergie et

intelligence, beaucoup aidé leur mère dans les travaux et la direction

de la ferme. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et

avons l'espoir qu'ils resteront tous à la terre, qu'ils suivront

l'exemple, de leurs parents et qu'ils feront comme eux de bons

agriculteurs. Toutes nos lauréates ont été désignées par les membres du

Comité après attestation de MM. les maires et de MM. les présidents des

Comités communaux d'action agricole. Nous les avons inscrites par

lettres alphabétiques, parce que d'après les dossiers et les

renseignements reçus, le classement par ordre de mérite n'était pas

possible ; beaucoup d'entre elles méritaient également la première

place. Nous sommes heureux et fiers de vous en féliciter, Mesdames.

Nous savons aussi que d'autres cultivatrices très méritantes également

et qui travaillent durement tous les jours du matin au soir n'ont pu

cependant remplir les conditions exigées pour obtenir le diplôme à

cause du manque de main-d'œuvre principalement de

charretiers-laboureurs. Nous le regrettons profondément, d'abord parce

que des terres destinées à être emblavées n'ont pu être labourées et

que la récolte du blé s'en trouvera réduite, ensuite parce que les

sachant très travailleuses et très dignes sous tous les rapports et les

ayant en grande estime nous eussions été heureux de pouvoir leur

décerner également des diplômes. Dire les mérites de certaines

cultivatrices est chose impossible, on ne peut trouver de qualificatifs

suffisants pour leur rendre hommage, on ne les citera, on ne les

récompensera, on ne les honorera jamais trop. Si leurs maris, leurs

fils, leurs frères font la guerre pénible des tranchées, elles font la

guerre économique, moins dangereuse sans doute, mais demandant un

effort considérable et un travail de tous les instants. C'est grâce à

elles, souvent aidées par leurs ascendants et leurs enfants, que nos

armées ont pu être alimentées. C'est grâce à elles que jusqu'à présent

nous avons tous pu ne manquer à peu près de rien. »

Et nous sommes particulièrement émus de lire au palmarès les noms

d'aussi vaillants petits français que ceux dont les noms suivent : Mlle

Marthe Fouquet, à Flancourt, âgée de 17 ans. — M. Mary Caillouel, à

Epreville-en-Roumois, 19 ans. — M. Marcel Grout, à Rougemontiers, 18

ans. — M. Edouard Lefrançois, à Epreville-en-Roumois, 17 ans. — M.

André Leroy, à Rougemontiers, 15 ans. — M. Gilbert Martin, à

Berville-en-Roumois, 16 ans. — M. Eugène Mary, à Rougemontiers, 17 ans.

— M. André Perrier, à Bosc-Roger-en-Roumois, 14 ans. — M. Maurice

Rouas, à Saint-Ouen-de-Thouberville, 18 ans. Si nous donnons une

importance exceptionnelle à cette manifestation dans nos colonnes où la

place est si mesurée, c'est que nous désirons vivement voir

l'initiative de M. Emmanuel Boulet se propager partout pour le plus

grand bien de notre vaillant et cher pays normand.

CAEN

— La Chambre de commerce de Caen a adopté à l'unanimité le rapport de

M. A. Marie sur l'avant-projet du nouvel élargissement du canal de Caen

à la mer, ainsi que la combinaison financière permettant d'exécuter ces

travaux dont le montant s'élèvera à dix millions de francs, la moitié

de cette dépense devant incomber à la Chambre de Commerce. A celle-ci

viendra s'ajouter la somme de 2.850.000 francs, part contributive de la

Chambre de Commerce dans l'exécution de la première partie du projet

d'ensemble des travaux à exécuter au port de Caen, qui ont été déclarés

d'utilité publique par décret du 1er février 1917.

Le Congrès des Maires des principales villes de l'ouest. — Le Congrès des maires de l'ouest, qui s'est tenu à

Caen,

sous la présidence de M. René Perrotte, maire de cette ville,

réunissait les représentants des villes suivantes : Nantes, Le Havre,

Brest, Rennes, Tours, Le Mans, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc,

Niort, Chartres, Dieppe, Elbeuf, Alençon, Sotteville-lès-Rouen,

Saint-Malo, Saint-Lô, Gran-ville, Falaise, Bayeux, Vire, Pont-Lévêque,

Quimper, Dreux, Bernay.

HONFLEUR

L'OMBRE DE LA CHAPELLE. — Sous ce titre, notre collaborateur, M.

Camy-Renoult, a réuni un choix de ses meilleures poésies. Les éditions

de

Lettres et Arts, 7, rue

d'Amboise, à Paris, viennent de mettre sous presse ce petit livre qui

va paraître sous forme de plaquette de luxe, sous couverture illustrée,

qui sera vendue un franc cinquante. Lucie Delarue-Mardrus a écrit

pour

L'Ombre de la Chapelle...,

une préface qui en doublera l'intérêt. « Chez nous », chacun voudra

lire ce livre d'un Honfleurais, présenté par une glorieuse

Honfleuraise. Afin de faire participer l’

Œuvre de secours aux prisonniers honfleurais au bénéfice de son édition, l'auteur a décidé de réserver un nombre limité d'exemplaires,

numérotés à la presse et signés (hors commerce)

aux souscripteurs qui se feront inscrire dès à présent pour un

versement minimum de trois francs sur la liste ouverte et en tête de

laquelle MM. R. Poincaré, E. Flandin, etc., figurent déjà.

___________________________________________________________________________________________________________

L'abondance des Matières nous oblige, à notre grand regret, à remettre au prochain numéro la publication du PALMARÈS NORMAND.

____________________

Le Gérant : MIOLLAIS.

_________________________________________________________

IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.

[3e de couv.]

La Naissance de « Normandie... »

... A été saluée avec la plus grande sympathie par la plupart des

journaux et des revues de notre glorieuse région. Que,

particulièrement, Le Nouvelliste d'Avranches. Le Journal de Rouen,

L'Echo de la Vallée de Bray, La Dépêche de Rouen, L'Elbeuvien, L'Avenir

du Vexin, L'Impartial de Dieppe, Le Patriote Normand (de

Flers-de-l'Orne), Le Journal de Flers, Le Courrier de Domfront, La Race

(de Marseille), etc., et dans la capitale, Paris-Journal, La France,

etc., reçoivent ici nos remerciements. Nous essaierons de mériter

entièrement leurs éloges déjà très chaleureux. LA REDACTION DE

NORMANDIE.