Vers une Action Normande

Ils ne font que pleurer

les conséquences dont ils ne cessent

d'entretenir les causes !

Jules LEMAITRE.

VI. — LES MAUX QUI

PARALYSENT LE RÉGIME

Voilà bien un chapitre que nous n'aborderons que brièvement et en

termes mesurés.

Brièvement, parce que la preuve est faite aux yeux de tous sans

exception, que notre machine gouvernementale est d'un modèle tellement

imparfait qu'elle devra être reconstruite après la guerre.

Avec mesure — comme il convient dans une France toujours meurtrie,

toujours sanglante — de la part surtout d'une jeune revue née de la

guerre qui veut, prolongeant l'union sacrée, grouper les forces qui

réconcilient, les efforts actifs, contre les malfaisants diviseurs de

la politique alimentaire.

Mais, nous avons le devoir, puisque nous voulons faire un inventaire

précis et utile, de dire avec fermeté l'étendue du mal : d'ailleurs,

l'admirable, la magnifique tenue de la France en armes, témoigne qu'on

lui doit de la traiter en personne majeure, c'est-à-dire avec une

absolue sincérité.

Or, ce mal est grand et si l'on n'y met pas bon ordre, il grandira

encore bien qu'il ne soit pas espagnol.

Le dix-huitième siècle auquel il faut toujours revenir lorsque l'on

aborde ces graves problèmes, le dix-huitième siècle qui, par certains

côtés, pèse si lourdement sur nos actuelles destinées, a produit un

homme qui avait, paraît-il, quelque compétence en matière de

gouvernements, de constitutions.

Or, je ne serai démenti par personne si je dis que Montesquieu — car,

mes lecteurs l'ont reconnu — serait effaré des conséquences tirées

d'une œuvre déjà bien hardie cependant pour l'époque.

Qu'est devenu le grand et sacro-saint principe de la séparation des

pouvoirs ?

Le législatif n'est-il pas envahissant au point de supprimer — ou quasi

— l'exécutif ? ne le voit-on même pas, tout doucement, chercher à

supplanter le judiciaire ?

Le président de la République n'a guère qu'un rôle de figurant : tous

ses décrets doivent être contresignés par le ministre, et celui-ci est

le prisonnier d'un parlement qui a, depuis longtemps, fait appel aux

forces, si faciles, mais si dangereuses de la démagogie.

Qui de nous n'a su que, bien longtemps avant la guerre, les députés

dans nos arrondissements avaient tendance à se substituer aux préfets

et sous-préfets, quand ce n'était pas aux présidents de tribunaux et

aux procureurs de la République ! Chacun de nous connaît une petite

circonscription quelque part en province, dans laquelle il ne faisait

pas bon, pour ces fonctionnaires, résister aux fantaisies électorales

d'un représentant du peuple irresponsable.

Enfin, n'est-ce pas avec un peu de tristesse que tous les bons français

qui se souviennent de Byzance et de ses pauvres querelles, assistent,

alors que l'ennemi est dans la maison française, aux pénibles

spectacles que nous offre, depuis plusieurs mois, la scène

parlementaire.

La population de notre grand pays commence à réagir et à ne plus se

laisser prendre aux duperies de la politique qui consistait à flatter

ses bas instincts, ses vils appétits, à dresser individus contre

individus, à opposer le particulier au général! Le pays commence à

comprendre ; et c'est pour cette seule raison que le parlement est peu

populaire : — mais symptôme grave — ce dernier, lui, ne comprend pas

les causes de cette impopularité ! Son sens moral serait-il atrophié ?

Assisterons-nous à ce spectacle d'un peuple trempé dans les tranchées,

aux rudes leçons de la guerre, réapprenant à ses bergers les grands

devoirs de la politique supérieure ? Avouez que ce serait piquant ?—

piquant, mais logique : l'épreuve forme les énergies, élève les cœurs —

l' « Ignoble Aise », comme disait Roosevelt, fait déserter la route du

devoir, du devoir, clef de voûte d'une démocratie digne de ce nom !

A ceux des lecteurs de

Normandie

qui seraient tentés de dire qu'il y a une part d'exagération dans ces

critiques, je répondrai — fidèle à notre ligne de conduite — que

l'union sacrée est, au contraire, à la base de ces critiques.

J'ai évoqué la grande ombre de l'auteur des

Lettres Persanes. Lorsque nous

aborderons le chapitre des causes j'invoquerai jusqu'aux témoignages de

Bacon et même de J.-J. Rousseau. Pour l'instant, contentons-nous de

ceux concordants, bien que d'origines si diverses, de Barrés, Emile

Faguet, Briand, Sembat, Lysis, Çh, Maurras, sans oublier P. de

Jouvenel, ancien « leader » du

Matin.

Tout le monde connaît les courageuses campagnes du premier. C'est peu

de temps avant la guerre que le second publiait l'opuscule fameux :

Le Culte de l'Incompétence et l'Horreur

des Responsabilités. Dès 1912 le souple Briand, dans un discours

prononcé, chez nous, au Neubourg (Eure), parlait des « accès de goutte

» de la démocratie française ; un peu plus tard, il dénonçait les «

mares stagnantes », les méfaits de la politique d'arrondissement,

cependant que Maurras parlait avec compassion du chariot mérovingien de

l'Etat s'enlisant dans les basses plaines de la politique inférieure.

Lysis dénonçait les maux démocratiques en une série d'articles demeurés

dans la mémoire de tous ; Sembat soulignait courageusement la crise

d'autorité dans son livre :

Faites

la Paix, sinon faites un Roi. Tout le monde, enfin, a lu :

La République des Camarades, et

pénétré avec M. P. de Jouvenel dans les alcôves de la Bonne Fille

entretenant tant et de si bons garçons.

Les maux dénoncés ne sont donc que trop réels et, je m'en voudrais

d'insister : aussi bien nous ne nous adressons pas aux sourds

volontaires.

Résumons ces réflexions en disant que les hautes sphères de l'Etat

souffrent des crises ci-après :

A)

Crise d'Autorité.

L'exécutif est annihilé : il a fallu l'exemple de la grande démocratie

américaine pour que chacun comprît qu'il faut un pilote responsable à

la barre. De grâce, que la France ait enfin un gouvernement qui

gouverne... et que ses dirigeants ne s'approprient plus la plaisante

formule : Je suis leur chef, donc je les suis !

B)

Crise de Continuité.

Excelsior a publié récemment un

tableau des six douzaines d'équipes ministérielles qui ont eu la charge

redoutable des grands intérêts français depuis moins de cinquante ans.

Quel effort efficace, continu, suivi, peuvent bien accomplir ces

ministres qui ne font que passer et que défendre une vie précaire

auprès de collègues qui ne songent qu'à prendre leur place ? On frémit

quand on songe que la France change de ministres tous les six mois et

que si ceux-ci prennent la place de ceux-là ce n'est que pour suivre un

programme (quand ils en ont un) diamétralement opposé à celui de leurs

prédécesseurs. Que d'efforts stériles ! Quel gaspillage, de forces, de

pensées, d'énergie, cela représente.

C)

Crise de Compétence. Le

mal se trouve encore aggravé de ce fait qu'au rebours des Anglais qui

cherchent à mettre toujours : « The right man in the right place »,

nous avons pris pour règle : N'importe qui, n'importe où, pour

n'importe quoi. Il y a trop d'avocats, de médecins, de vétérinaires au

parlement — pas assez de commerçants, d'industriels, d'hommes au

courant des véritables intérêts économiques du Pays, de compétences, en

un mot. Aussi, voyez comme nos lois sont mal faites.

D)

Crise de Responsabilité.

Enfin, pour couronner cette œuvre qui est comme une sorte de défi au

bon sens, il n'y a bien entendu, personne de responsable dans la raison

sociale Française : si l'on a cessé de plaire à la capricieuse

majorité, on s'en va sans rendre de comptes et il est bien convenu,

entre camarades, que le fait, d'avoir tenu un portefeuille, (fut-ce

vingt-quatre heures) dans ses mains, donne droit à des

compensations.

Vous voyez que les fabricants de constitutions auront de quoi faire

après la guerre !

Par l'examen des malaises qui se manifestent dans les régions

agricoles, commerciales, économiques, nous achèverons l'inventaire des

maux à guérir et nous verrons ensuite en recherchant les causes, que

ces dernières peuvent se ramener à deux ou trois essentielles et

desquelles découlent toutes les autres. Ce sera l'objet des études à

suivre.

G. VINCENT-DESBOIS.

*

* *

RICHESSES MINIÈRES

de Normandie

Dans mon dernier article, j'ai montré de quelle façon et avec quelle

complicité, seize concessions de mines de fer sur vingt et une,

accordées avant la guerre, étaient tombées sous la dépendance des

Allemands. Ceux-ci, renseignés sans nul doute, sur ce qui se passe chez

nous, doivent bien rire en apprenant que même devant les nécessités de

la Défense nationale, nous n'avons pas su, non seulement tirer parti

des aménagements exécutés par eux pour une extraction intensive qui

nous aurait fourni le minerai dont nous avions besoin pour nos

armements, mais que, ainsi que je l'exposais dans notre numéro de

novembre, nous avons, faute d'entretien, laissé détruire ces

aménagements et négligé l'exploitation de ce riche bassin normand,

alors que, dans les concessions lorraines envahies par eux, ils

travaillaient fiévreusement à l'extraction du minerai sans lequel ils

ne pourraient continuer la fabrication de leurs canons et de leurs

munitions,

Pendant ce temps, nous dépensons des centaines de millions à acheter et

amener en France le minerai étranger.

Aussi, est-ce avec raison, que M. le sénateur Chéron, dans un discours

au Conseil général du Calvados, en 1916, pouvait dire :

« Les mines de fer de Normandie pouvaient approvisionner, après

l'occupation du bassin de Briey, tous les hauts fourneaux qu'on laissa

inactifs pendant de longs mois. Il fallait le coke. L'Angleterre

pouvait le fournir. En tout cas, on installe des cokeries en quelques

mois. Il y avait un intérêt primordial à remplacer dans le plus court

délai les industries métallurgiques du Nord, et de l'Est détenues par

l'ennemi. Au lieu de faire venir à prix d'or l'acier d'Amérique, nous

pouvions le produire chez nous. »

Malheureusement, cela n'a pas été fait et l'on a pu voir les

Hauts-Fourneaux de Caen, situés au centre du bassin minier normand,

faire venir des minerais de Portugal et d'Espagne, sous prétexte que le

chemin de fer devant relier les mines de la région de Falaise à ces

Hauts-Fourneaux n'était pas terminé. C'était pourtant un effort facile

à faire.

Un seul haut-fourneau existant en Normandie, qu'est-ce qui empêchait

l'expédition du minerai normand dans les usines du centre dont

certaines ont dû arrêter leur production ou, comme les hauts fourneaux

de Caen, faire venir de l'étranger la matière première dont elles

avaient besoin ? La pénurie de transport est le prétexte invoqué, mais

pourquoi ne pas employer au transport du minerai normand, le matériel

servant à celui du minerai étranger ?

« Ces négligences, disait encore M. Henri Chéron, sont graves et il

faut qu'une prompte et énergique intervention du gouvernement rappelle

à leur devoir et aussi à l'esprit de guerre les services

compétents. »

Quant aux neuf concessions inexploitées au début des hostilités, elles

en sont toujours au même point, et cependant certaines d'entre elles

étaient concédées depuis plus de vingt ans, aussi ne peut-on

qu'approuver la Chambre de commerce de Caen qui, dans un rapport

présenté lors de la visite des ministres, en 1916, disait :

« Notre Compagnie émet le vœu que, dans le cahier des charges relatif

aux nouvelles concessions accordées, il soit introduit une clause de

déchéance pour tout retard injustifié dans la mise en valeur de la

concession ainsi que pour insuffisance de production. »

Il serait d'ailleurs juste que cette déchéance soit également appliquée

aux anciennes concessions restées inexploitées et à celles qui dans un

délai déterminé n'assureraient pas une production suffisante. Il serait

aussi nécessaire qu'une nouvelle législation intervienne pour que les

richesses nationales ne puissent plus tomber ni directement ni

indirectement sous une dépendance étrangère.

En ce qui concerne le bassin minier normand, le meilleur moyen de

développer son activité serait certainement d'installer, en Normandie,

de nouveaux hauts-fourneaux. Cet établissement ne serait pas seulement

d'un intérêt régional, mais véritablement d'un intérêt national, car on

a pu voir par l'invasion de notre riche région du Nord, les

conséquences épouvantables de la réunion, en une seule région, de toute

l'activité industrielle d'un pays. Cette leçon ne devrait pas être

perdue et il faudrait désormais, que les usines destinées à la

transformation des produits naturels fussent établies aux lieux même de

productions.

Parmi les importantes sociétés métallurgiques françaises, plusieurs,

avant la guerre, avaient manifesté l'intention de s'engager dans cette

voie, et de tirer profit des richesses enfouies dans le sol normand,

entre autres, les Aciéries de la Marine, les Aciéries de Paris et

d'Outreau, la Compagnie de Denain-Anzin, de Commentry-Fourchambault,

sans compter le Creusot qui est à la tête de la Société Normande de

Métallurgie, dont nous aurons l'occasion de parler. Ces usines

pourraient avoir un vaste débouché dans les fournitures pour les grands

chantiers de constructions navales qu'il est question de créer sur les

côtes normandes. Espérons que ces intentions se réaliseront et que nous

verrons bientôt de hautes cheminées s'élever au pays noir normand.

Mais toutes ces usines absorberont-elles la production entière des

mines de fer normandes ? On peut en douter, car cette production qui,

avant la guerre et dans les conditions restreintes où elle était

exploitée, donnait déjà 1.200.000 tonnes, peut arriver facilement et

rapidement à 5.000.000 de tonnes.

Il faudra donc songer à l'exportation du surplus, soit, dans le nord de

la France, où le minerai normand rendu sur place sera plus avantageux

que le minerai lorrain ; soit dans les usines du centre, soit même en

Angleterre, qui voit son extraction diminuer chaque année, et où le

minerai normand est très recherché pour sa haute teneur, et pour

compléter et améliorer la qualité des approvisionnements qu'elle reçoit

d'Espagne et de Suède.

Mais pour faciliter cette exportation, il faudra réorganiser et

compléter nos moyens de transport. Ainsi, pour ce qui concerne

l'exportation en Angleterre, le minerai amené à Caen est mis à terre,

puis embarqué. Donc, double opération effectuée par les soins de

sociétés possédant les machines nécessaires, mais qui demandent un prix

fort élevé. De plus, la pénurie de matériel roulant oblige les navires

à séjourner au port, obligeant ainsi à des dépenses inutiles et

réduisant le nombre des voyages qu'ils peuvent effectuer.

Nous examinerons dans un prochain article les moyens de transport dont

disposent les exploitations minières et ceux qu'il conviendrait de

créer et qui sont à l'étude depuis fort longtemps.

A. MACHÉ.

*

* *

Pour les bons Serviteurs

Agricoles

En temps de paix, le

Syndicat

agricole du Roumois, fondé en 1901, récompense par un diplôme

d'honneur et une médaille, les collaborateurs agricoles, des deux

sexes, ayant un minimum de dix années de bons et loyaux services dans

la même ferme. En temps de guerre, nous l'avons vu récompenser, l'an

dernier, les cultivatrices ayant obtenu de bonnes récoltes pendant

l'absence de leurs maris mobilisés. Aujourd'hui, l’éminent président de

ce bienfaisant Syndicat, M. Emmanuel Boulet, de l'Académie

d'agriculture, nous fait connaître sa dernière initiative, aussi

heureuse que les précédentes : « ...J'ai le plaisir, écrit-il, de vous

annoncer que notre Comité a décidé, en raison des circonstances

exceptionnelles où nous vivons, de récompenser par un Diplôme

d'honneur, après la cessation des hostilités, les serviteurs qui, bien

qu'ayant moins de 10 ans de services dans la même exploitation, auront

fait preuve, depuis la mobilisation de leur maître, de dévouement et

d'énergie, en fournissant quotidiennement un travail consciencieux pour

aider et mener à bien la culture et la bonne marche de la ferme. Il

reste entendu que, comme pour les serviteurs ayant 10 ans de services,

les maîtres devront y ajouter une prime en espèces. » Les maîtres

désireux de proposer, pour cette distinction recherchée, les serviteurs

dont ils ont à se louer devront adresser leurs propositions à

M. le Président du « Syndicat agricole du

Roumois », à Bosc-Roger-en-Roumois (Eure.)

N.

*

* *

La Vie Rurale Et la Production agricole Au Pays Normand

(Dixième article de la série.)

LES TRANSFORMATIONS DE L'AGRICULTURE DANS L'ORNE. — LES

CONSÉQUENCES DE L'ABANDON DE LA TERRE ET DE LA PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE.

— TERRES DE LABOUR ET HERBAGES. — MODIFICATIONS DANS LES MÉTHODES

D'EXPLOITATION ET DANS L'ÉLEVAGE. — L'ACTION RÉGIONALISTE. — POUR

AMÉLIORER LA SITUATION DES OUVRIERS RURAUX. — MŒURS NÉFASTES A

SUPPRIMER. — L'AGRICULTURE ET LES FAMILLES NOMBREUSES. — RÉNOVATION

AGRICOLE ET RETOUR A LA TERRE.

Il nous faut examiner aujourd'hui, au moins d'une façon générale, les

transformations et améliorations les plus caractéristiques, subies par

l'agriculture dans le département de l'Orne. La question est de toute

importance, car elle met en évidence ce fait indéniable que la

dépopulation des campagnes s'est accentuée malgré les progrès de

l'agriculture, et qu'il faut alors se préoccuper, plus que jamais, des

remèdes à apporter aux néfastes conséquences de la dépopulation et de

l'abandon des campagnes.

Depuis 1908, et jusqu'à la veille de la guerre, un mouvement très

accentué de rénovation agricole s'est manifesté, dans l'Orne. Il s'est

traduit d'abord par l'adoption de modes d'exploitation plus en rapport

avec la situation, c'est-à-dire avec la pénurie de main-d'œuvre, puis

on a constaté que les fermes se louaient plus facilement. Mais on ne

peut mettre cette amélioration à l'actif des populations rurales de

l'Orne. L'impartialité veut que l'on attribue une bonne part de cette

situation avantageuse pour l'agriculture de la contrée aux cultivateurs

de la Sarthe et de la Mayenne, venus en assez grand nombre louer les

plus belles fermes du département et parfois même les acheter, donnant

ainsi aux Normands un exemple d'initiative, et une leçon qui eût dû

porter ses fruits, enrayer la désertion de la terre. Les cultivateurs

avisés qui sont venus du Maine s'installer en Normandie, prendre la

place des « déracinés », des déserteurs, ont discerné les moyens

d'obvier à la pénurie de main-d'œuvre. Ils ont eu recours, notamment, à

la transformation des terres de labour en herbages, à l'emploi de

méthodes d'élevage plus rationnelles et de machinés agricoles

perfectionnées ; enfin, ils ont augmenté l'étendue des exploitations.

La concomitance de la diminution de la population et de la

transformation des terres de labour en herbages est mise en évidence

par les chiffres de statistiques suivants :

| Années |

Population |

Terres

de labour |

Prairies

Naturelles |

1831....

1861....

1881....

1904....

1913....

|

441.381

424.330

376.000

325.000

307.400

|

333.400

352.514

332.130

270.270

262.000

|

130.850

134 552

151.000

208.630

215.000

|

On voit qu'à la diminution constante de la population coïncident

l'accroissement de la superficie exploitée en prairies naturelles et

par conséquent la décroissance des superficies en terres labourables.

Il y a là une observation dont le caractère traduit d'une façon

frappante la transformation subie par l'agriculture d'une contrée sous

l'influence des variations numériques de sa population. L'emploi des

machines pour parer au manque de bras vint simplifier la main-d'œuvre

de culture. Depuis un quart de siècle environ, les méthodes d'élevage

se sont sensiblement modifiées. Au lieu d'entretenir un plus grand

nombre de vaches laitières, on a développé l'élevage des veaux et

l'engraissement des bœufs à l'herbage, ce qui permit de parer, dans une

certaine mesure, à la disparition croissante des servantes de ferme,

devenues aussi rares, sinon plus, que les domestiques et les

journaliers.

°°°

Dans l'Orne, comme dans les autres départements normands, l'abandon de

la terre est un mal contre lequel on doit réagir, ainsi qu'on ne cesse

de le proclamer, en préconisant des mesures dont l'inspiration est trop

souvent dictée par d'autres considérations que celles relatives à

l'intérêt bien compris de l'agriculture et des populations rurales.

Pour nous, qui n'avons à aborder, ici, que le côté agricole de la

question, laissant à d'autres, que nous voulons croire, certes, aussi

bien intentionnés que nous, le soin de développer, ailleurs, des idées

d'ordre politique ou confessionnel — qui ne sauraient avoir leur place

dans ces études en faveur du régionalisme pratique, c'est-à-dire du

retour à la terre normande, par la mise en valeur, l'exploitation au

maximum de ses richesses—nous devons, disons-nous, placer au premier

plan l'œuvre utilitaire à accomplir dans l'intérêt du pays.

A la base de cette œuvre ayant pour but la prospérité régionale, il y

a, nous l'avons déjà dit, et nous ne saurions trop le répéter,

l'élément qui, dans l'ordre matériel, domine : le relèvement,

l'accroissement de la puissance productive de la terre normande, non

pas par la politique, comme d'aucuns paraissent le croire, mais par le

travail, le progrès et la parfaite connaissance des moyens qui

permettent d'améliorer la situation des populations des campagnes.

Il faut bien convenir qu'aujourd'hui, l'homme de la terre peut disposer

de moyens d'action que, malheureusement, il ne connaît pas suffisamment

: le crédit agricole, par exemple, dont l'organisation en France est

certainement la plus parfaite qui existe au monde ; la coopération, le

groupement, l'association, qui constituent le grand instrument

d'émancipation des populations rurales et, d'autre part, toutes les

institutions de mutualité agricole qui assistent le cultivateur, le

protègent contre les risques professionnels, plus fréquents pour lui

que pour l'industriel. Il y a tout lieu de penser que la loi de 1898

sur les accidents du travail sera appliquée aux salariés agricoles et

qu'elle leur donnera la sécurité du lendemain par une garantie efficace

contre les risques de leur métier. Ainsi, l'ouvrier agricole sera, sous

ce rapport, dans une situation égale à celle de l'ouvrier industriel.

Ce n'est pas sans raison, en effet, que l'on a pu considérer la

non-application de la loi de 1898 sur les accidents de travail aux

salariés de l'agriculture, comme l'une des principales causes de

pénurie de la main-d'œuvre agricole.

°°°

Mais toutes les mesures les plus judicieuses resteraient encore

insuffisantes pour assurer et hâter le retour à la terre, si l'on ne

s'efforçait de réformer en même temps, et complètement, dans notre

petite Patrie, comme par toute la France, la mentalité de tant de gens

qui, par leur situation sociale, tiennent entre leurs mains les

destinées, l'avenir de la classe rurale : et par conséquent réformer

aussi la mentalité de ceux qui, séduits par le mirage des belles

promesses et par les conseils intéressés, désertent la terre natale

pour se jeter, tête baissée, dans les engrenages de la vie urbaine ou

du fonctionnarisme qui, trop souvent, ne deviennent, pour eux, que la

source des plus amères désillusions.

Il ne nous en coûte nullement de proclamer — mais à ce seul point de

vue, et trop heureux si cette constatation peut satisfaire ceux qui

veulent absolument que l'action politique soit inséparable de l'action

régionaliste et de la décentralisation — nous n'éprouvons aucune

difficulté à proclamer, disons-nous, que, si les hommes politiques ne

peuvent pas toujours faire le bien, ils pourraient toujours ne pas

faire le mal. Et nous voudrions que notre chère Normandie fût

affranchie à jamais des obstacles dressés par la politique devant les

intérêts généraux du pays. Car il n'est que trop vrai — on le constate

trop souvent, hélas ! — que la désertion de la terre est non seulement

aidée mais provoquée par les élus du peuple qui, pour faire briller

leur crédit aux yeux des électeurs, ne se contentent pas de procurer

des places de bureaucrates, de facteurs, de douaniers, d'employés de

chemins de fer, etc., aux fils du cultivateur, du fermier, voire même

de l'ouvrier agricole ; ils les leur offrent, ils les déracinent sans

être sollicités, tout, simplement pour rendre plus prestigieux encore —

à leurs yeux surtout — leur mandat législatif, et parfois aussi pour

s'assurer de fidèles et dévoués agents électoraux, en prévision du

renouvellement de leur mandat.

Il ne suffirait pas de faire disparaître, ces mœurs si préjudiciables à

l'agriculture et, partant, au Pays, en Normandie, comme partout

ailleurs, il faut mettre en pratique un ensemble de mesures favorables

à la classe rurale et à son attachement au pays natal, à la terre

nourricière. Il faut favoriser les familles nombreuses, encourager

celles qui donnent à la terre le plus grand nombre de bras. Un brave

cultivateur de nos amis qui, dans cette Normandie plantureuse, sut

conquérir, dans ce métier, une situation fort enviable, nous disait

dernièrement, eu égard aux difficultés de l'heure présente et aux

efforts qu'il faut déployer pour le relèvement de la production

agricole : « Voyez-vous, le secret pour gagner de l'argent en culture,

c'est d'avoir des enfants. Fermier, je cultive 80 hectares, et deux de

mes voisins, fermiers également, cultivent chacun environ 120 hectares.

De ces deux voisins, qui ont cinquante-cinq ans, l'un a eu deux fils,

qui ne sont pas restés dans la culture, et l'autre n'a pas eu

d'enfants. Depuis dix ans, ils ont certainement moins gagné que moi, et

je donnerais à parier que le premier perd de l'argent, tandis que

l'autre fait des économies ; et cela parce que l'un ne peut se

dispenser d'avoir de bons ouvriers payés très cher, tandis que l'autre

— qui est un travailleur émérite — sait utiliser n'importe quel gamin

de quatorze ans comme charretier ou comme bouvier. C'est inimaginable,

ce qu'il en obtient ; s'il avait eu des enfants à lui, il y a beaux

jours qu'il les aurait établis et que, sans abandonner complètement la

terre, il pourrait se permettre une « retraite » assurément plus...

dorée que celle de bon nombre de fonctionnaires...

« Pour ma part, je n'ai pas à me plaindre : Avec les deux garçons qui

me restent — l'aîné est au front — et aidé par ma femme et mes deux

filles, malgré les multiples difficultés qui ont surgi dès le début de

la guerre, je peux me tirer d'affaire, et même j'ai pu souscrire au

dernier Emprunt de la Défense nationale, avec mes économies de l'année.

Je n'exagère donc point en disant que le secret pour gagner de l'argent

en travaillant la terre, c'est d'avoir des enfants. »

Au demeurant, ce n'est là un secret pour personne, car il est facile de

comprendre que la sauvegarde de notre agriculture est, essentiellement,

dans le repeuplement des campagnes, son avenir est intimement lié à la

multiplicité des familles nombreuses, à la reconstitution de la famille

rurale.

Ce cultivateur, ce fermier qui, dans un de nos centres agricoles de

l'Orne, sait s'enrichir alors que d'autres se ruinent, raisonne, et

parle comme un sage. Et il n'est pas besoin d'être grand clerc, ni

profond politique, ni surtout, de faire, intervenir des considérations

d'ordre politique ou confessionnel, pour comprendre la justesse de son

raisonnement.

°°°

Que nos cultivateurs normands méditent ces observations écrites au coin

du lion sens ; que ceux ayant des enfants sachent leur éviter les

déboires qu'entraîne avec elle la désertion du sol natal ; car il est

de toute évidence que l'abandon de la terre est le principal et le plus

redoutable des maux qui frappent notre agriculture et qui se traduisent

par une diminution sensible de la production.

Nous verrons, dans la suite de cette étude, que dans le département de

l'Orne, — qui n'est certes pas la partie la moins favorisée de la

Normandie — la culture et l'élevage disposent d'éléments de prospérité

dont la valeur s'accroîtrait considérablement, sous l'influence d'une

vigoureuse impulsion en faveur d'une rénovation décisive, assurée par

le retour à la terre.

Henri BLIN,

Lauréat de l'Académie

d'Agriculture de France.

*

* *

Les

Vieilles Maisons de Lisieux

Comme suite à la

Note de la Rédaction

ajoutée par nos soins à son beau poème,

Vieilles Maisons, publié dans le

dernier numéro de

Normandie,

et dédié au bel artiste J.-Ch. Contel, notre excellent collaborateur G.

Le Révérend nous écrit :

« Cher Confrère,

« Vous exagérez en assimilant les « bicoques lexoviennes » à la Maison

de Corneille et à la Cathédrale de Rouen. Néanmoins, je n'ai pas le

droit de me fâcher. J'ai dit ailleurs :

« Pour un baiser d'amour, je brûlerais le Louvre. »

« Je le maintiens. Mais je serais désolé d'enlever à nos vieilles

maisons de bois un seul de leurs « derniers adorateurs ». Et pour être

un « Marinelli normand » il me manque la loi des intolérants et

peut-être l'audace des novateurs.

« Bien vôtre,

« G. LE RÉVÉREND. »

Dont acte ! N.D.L.R.

*

* *

FIGURES

NORMANDES

Jules SIEGFRIED

Député du Hâvre

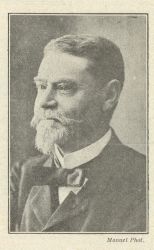

C’est un parlementaire normand qui, cette année, en sa qualité de doyen

d'âge, a présidé l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre des

députés.

« Dans des temps moins réalistes on eût vu un signe du Destin dans le

hasard qui a amené comme doyen d'âge un ancien bourgeois de Mulhouse à

la tribune de la Chambre, pour y proclamer l'indéfectible fidélité de

l'Alsace-Lorraine et y annoncer les prochaines réparations. Toute l'âme

des populations martyrisées depuis quarante années vibrait, hier, dans

la voix du vaillant doyen. Il n'est pas jusqu'au nom de Siegfried,

rappelant, le héros de la légende wagnérienne, qui n'ait ajouté à

l'éclat du symbole.

« Le cri de Siegfried retentira profondément dans les huttes des Huns

qui commencent à douter de la protection de leur vieux Dieu et de

l'infaillibilité de leurs princes. Ils sentent échapper à leur étreinte

désespérée les injustes butins. »

C'est dans ces termes que la

Liberté

rendait compte de l'ouverture des débats parlementaires.

M. Jules Siegfried, on effet, n'est qu'un normand d'adoption ; mais,

combien d'enfants légitimes ont, pour leur mère, plus d'amour, que n'en

a pour sa petite patrie d'adoption, cet alsacien devenu normand.

Né en 1837, à Mulhouse, d'une vieille famille alsacienne, Jules

Siegfried fit ses études dans sa ville natale, voyagea en Angleterre et

aux Etats-Unis, puis vint se fixer au Havre en 1862, à peine âgé de 25

ans. Il y résida d'abord peu de temps, et alla s'établir à Bombay, dans

les Indes anglaises, où avec son frère, il fonda la première maison

française pour l'achat des cotons.

S'étant à ce moment rendu compte qu'on ne peut réussir dans les

affaires sans la possession de connaissances techniques générales, il

provoqua, avec son frère, la création à Mulhouse, d'une Ecole

supérieure de commerce à laquelle ils firent don de 100.000 francs.

Après la guerre et dès 1871, il fonda l'Ecole du

Hâvre bientôt suivie de la création

de celles de

Rouen, Lyon,

Marseille, Bordeaux.

Nommé en 1869, membre de la Chambre de commerce du Havre, il fut élu

conseiller municipal et adjoint au maire au 1 septembre 1870. Révoqué

par le ministère du 16 mai, il fut élu conseiller général pour le

canton de Bolbec, et la ville du Hâvre l'appelait aux fonctions de

maire qu'il conserva jusqu'en 1886. C’est pendant cette administration

municipale que, guidé par le sentiment des souffrances, et des besoins

de la classe laborieuse, il créa les cités ouvrières ; le Cercle

Franklin, fondé en 1874,sur le modèle des cercles d'ouvriers anglais et

américains ; l'hôpital Pasteur, établi par pavillons séparés dans un

parc superbe ; le premier lycée de jeunes filles, le boulevard

maritime, etc.

Elu député de la Seine-Inférieure en 1885, au scrutin de liste, puis

successivement au scrutin d'arrondissement, en 1889 et en 1893. Pendant

ce premier séjour, à la Chambre, M. Siegfried fut membre de la

Commission du budget, dont il devint le vice-président ; président de

la Commission d'assurances et de prévoyance sociales; il contribua

puissamment à l'adoption des projets de loi sur les Sociétés de Secours

mutuels, les accidents du travail, et déposa un projet de loi en faveur

de la protection de la santé publique qui fut repris et voté en 1902.

Il fit partie du cabinet Ribot du 1 décembre 1892 au 3 mars 1893, comme

ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes et des

Colonies.

Le 8 août 1897, M. Siegfried fut élu sénateur en remplacement de M. P.

Casimir-Périer. Au Sénat, comme au Palais-Bourbon, M. Jules Siegfried

s'occupa spécialement des questions économiques et sociales ; il déposa

des propositions de loi pour la constitution et le maintien de la

petite propriété rurale et pour la réglementation du nombre des débits

de boisson.

Ayant échoué au renouvellement sénatorial de 1900, il profita des

loisirs ainsi accordés par le corps électoral restreint pour retourner

aux Etats-Unis, étudier, à quarante ans de distance, la situation

sociale et économique de ce grand pays.

A son retour, en 1902, il fut élu député de la première circonscription

du Hâvre, et réélu constamment depuis. A la Chambre, il fait partie de

très nombreuses commissions et groupes, en qualité de membre,

vice-président ou président. Il est intervenu à différentes reprises en

faveur de la décentralisation communale, de l'extension des espaces

libres dans les grandes villes, de l'expropriation des immeubles pour

cause d'insalubrité publique. Il est d'ailleurs peu de questions

financières, commerciales et sociales au sujet desquelles il ne soit

intervenu avec l'autorité que lui donnaient l'étude et l'expérience,

tous ses efforts tendant à la réalisation des améliorations sociales

qu'il a poursuivies toute sa vie.

En dehors du parlement, il fut en 1889, un des principaux organisateurs

de la section d'économie sociale à l'exposition universelle, en même

temps qu'il présida le congrès international des habitations à bon

marché et celui des cercles populaires. En 1900, le gouvernement fit

appel à son dévouement pour l'organisation de l'exposition d'économie

sociale.

C'est à M. Siegfried que l'on doit la loi du 30 novembre 1894 sur les

habitations à bon marché qui permit la fondation d'un grand nombre de

Sociétés de constructions de maisons ouvrières, et c'est par ses soins

que furent fondées la Société de Crédit des Habitations à bon marché,

et la Société française des Habitations à bon marché. Membre du Conseil

supérieur de l'Assistance publique et du Conseil consultatif d'hygiène

de France, il est encore vice-président du Conseil supérieur des

Habitations à bon marché et président du Comité de direction du Musée

social, organe d'étude et d'encouragement pour toutes les œuvres de

philanthropie et d'amélioration sociale.

M. Siegfried a publié un ouvrage qui a été couronné, en 1877, par

l'Académie des Sciences morales et politiques. :

La Misère, son histoire, ses causes, ses

remèdes ; il a encore publié plusieurs brochures sur la question

des habitations à bon marché, et une étude sur la situation économique

et sociale des Etats-Unis. Il est officier de la Légion d'honneur.

On peut voir, par ces notes rapides, que l'honorable député du Hâvre

est de ceux qui préfèrent l'action à la parole. Cette seule raison, à

défaut des nombreuses autres, que nous venons de citer, nous faisait un

devoir, à nous qui prêchons l'action, de tracer ici le portrait de M.

Jules Siegfried dont l'œuvre est considérable et dont la carrière

honore véritablement celui qui, le 8 janvier, à la tribune de la

Chambre, a prononcé ces paroles :

« Il faudra enfin que les luttes de parti disparaissent devant les

préoccupations des seuls intérêts de la France.

« Envisageons l'avenir avec confiance : nous aurons encore de

nombreuses difficultés pendant la guerre et après la paix, mais avec le

merveilleux ressort de notre race nous saurons les surmonter. »

A. MACHÉ.

*

* *

L'Inventeur Boche

Ce n'est, pas pour tuer le mal

qu'il manipule

Les virus sous lesquels la matière se tord.

Une goule effroyable inspire son effort

La Science, dont il a fait une crapule.

D'une hécatombe immense il cherche la formule.

Une pensée unique et l'agite et le mord

Celle de bien nourrir son idole, la Mort,

Dont la faux, colossal aiguillon, le stimule.

L'existence est pénible où se portent ses yeux.

Il infecte l'air pur, ensanglante les cieux,

Et tous les horizons s'allument, de sa haine.

Empereur de l'acide et roi de l'alambic,

Savant lunetté d'or à la tête d'aspic,

Il fait de la nature une vaste géhenne.

Jean MIRVAL.

(Georges LEBAS.)

°°°

Résignation

J'eus trois amours : la fleur,

un bon livre, une femme ;

Ils charmaient à la fois et mes yeux et mon âme.

La fleur vient de mourir, la femme m'a quitté,

Seul, pour me consoler, le livre m'est resté.

Dans un vain désespoir et dans la solitude,

Je songeais au suicide ! Oui, je voulais mourir.

Mais, me ressaisissant, j'ai cherché dans l'Etude

La ferme volonté de vivre et de souffrir;

Et j'ai dit au Destin : « Il faut que tu désarmes,

Je ne crains plus les coups dont tu frappes mes jours,

Mes yeux ont tant pleuré que je n'ai plus de larmes,

Mais, si meurtri qu'il soit, mon cœur aime toujours ;

Tant qu'Avril chassera l'Hiver au front morose,

Tant que pour embaumer refleurira la rose,

Résigné, j'attendrai la Mort qui doit venir

Songeant à mon amie, à son cher souvenir.

Décembre 1917

V.-Louis MARTIN.

°°°

Les Activités Régionalistes, le très important courrier trimestriel de

M. Georges Normandy, paraîtront dans notre prochain numéro.

*

* *

L’ÉCOLE DE FÉCAMP

Marc Sim

Marc Sim

Les membres de l'Ecole de Fécamp sont, pour la plupart, de vrais jeunes

qui se distinguent de tous les

jeunes

dont on parle en ce qu'ils n'ont pas encore de cheveux gris et, par

conséquent, en ce qu'ils peuvent être déjà fiers de ce qu'ils savent, —

sinon confiants dans le vaste avenir étalé devant eux.

Marc Sim (Marc. Simonin devant l'état-civil) est né au pays de Jean

Lorrain, le 12 juillet 1888. Ayant fondé fort jeune une famille, il n'a

pas voulu, à l'instar de son ami René Crevel, préférer le tumulte et

les aventures de la capitale au calme ensoleillé des « cours plantées »

parmi lesquelles il installe si volontiers son chevalet, et à la

sécurité paisible de sa cité natale. Ce sage a modéré ses ambitions

d'artiste au profit de ses devoirs d'époux et de père : il est (à

l'instar de Burel, directeur de sècheries) le fondé de pouvoirs d'une

importante maison d'armements et de salaisons. Ce n'est pas moi qui le

blâmerai, certes — surtout à l'époque sévère qui est la nôtre, car elle

sera sévère longtemps après la fin du cauchemar présent.

Marc Sim fit ses débuts artistiques, à l'âge de treize ans, sous la

direction d'un artiste rouennais établi à Fécamp : M. Caria. Il eut,

plus tard, un autre professeur, ou plutôt un autre conseiller : le

maître fécampois André-Paul Leroux lui-même, dans la maison de qui il

fit la connaissance d'Henry-E. Burel, dont je me suis antérieurement

occupé, et de Caniel dont je m'occuperai bientôt.

Livré ensuite à lui-même, il connut les longs désespoirs et les courtes

joies des artistes qui se cherchent jusqu'au moment où, unissant leurs

hésitations et leurs enthousiasmes, Crevel, Caniel, Burel et lui-même

organisèrent des sorties dominicales. Ils allaient, la boîte sous le

bras, à travers les campagnes cauchoises, campaient à leur guise, en

pleine nature, devant un même site, et les heures s'envolaient

vertigineusement jusqu'au moment où, le soir venu, ils revenaient vers

la ville, grisés d'air pur, de lumière et un peu plus savants qu'ils ne

l'étaient à l'aube.

De temps à autre, André-Paul Leroux — en souvenir, peut-être, des «

dimanches de peinture » de sa jeunesse ? — se joignait à eux : la fête

alors était complète. Ôh !

dimanches

de peinture de l'Ecole de Fécamp, quel écrivain fécampois vous

contera par le menu, quel poète fécampois vous chantera dignement ?

Sera-ce vous, Geneviève Duhamelet ? vous, André Maréchal ? — ou Gaston

Demongé, Eugène Leroux, Henry Maugis, Albert Journé — ou vous-même,

enfin, Adrien Constantin, mécène de cette Ecole qui fera de plus en

plus parler d'elle ?... Il y aurait là de bien jolies pages alertes et

simples, à écrire.

La caractéristique du talent de Marc Sim est à mon sens, une sincérité

absolue. Il ne créera pas un genre, un

style comme Crevel ; il ne

transposera ses impressions comme Burel... Il regarde, il copie, il

reproduit de son mieux la nature

sans se permettre aucune liberté avec elle. Une étude faite de chic lui

apparaît comme un attentat.

Son

métier, déjà fort solide,

n'est pas encore assez impeccable pour qu'il s'abandonne entièrement à

ses émotions. Il sait

choisir

les dominantes d'un paysage, il sait faire circuler l'

atmosphère autour des objets, mais

il doit encore surveiller son dessin, — et il le surveille en effet.

Qu'il apprenne encore à distinguer la

matière

des objets : l'artiste véritable ne peint pas une meule comme il peint

un ciel. Le grain d'une étoffe ne se fixe pas comme celui d'une chair.

Le bleu des vagues lorsqu'il est le même que le bleu du ciel reste

d'une

qualité différente. La

Couleur n'est pas

toute la Peinture.

Marc Sim vit encore et déjà, à l'âge de la bonne Pochade. Je crois

qu'il ne tardera pas à entrer dans l'âge du beau Tableau.

Georges NORMANDY.

*

* *

Un Honnête Homme

UN ACTE EN PROSE

A Emile LESUEUR, poète, capitaine et

blessé de la Grande Guerre, je dédie ce fruit amer de mon printemps.

G. N.

PERSONNAGES

GERMAIN DRUARD,

ingénieur.

MARGUERITE,

femme de Germain.

EUSKHE DRUARD,

père de Germain et

son associé.

RAYMOND FAVIER,

sculpteur.

MARIE,

domestique des Druard.

Chez Germain DRUARD.

— Quatre heures après midi : Luxe solide, assez bourgeois, d'un

salon d'homme d'affaires.

SCÈNE I

GERMAIN DRUARD, MARGUERITE, RAYMOND, MARIE.

(On prend le thé. GERMAIN : élégance anglaise, pantalon passé à

l'extenseur, bottines solides et lourdes, rasé, portant seulement la

moustache, cheveux blonds, eu brosse. Allure et ton d'un monsieur qui

fait la part minima aux sentimentalités et n'oriente sa vie que vers

les choses

dites sérieuses.

RAYMOND lui fait repoussoir : chevelure un peu longue mollement

bouclée, barbiche de mousquetaire, mise et port de bon garçon « qui

prend l'existence par le bon côté ». Brun et un peu « original ». MARIE

va et vient autour de la table servie, puis sort peu après le lever du

rideau. MARGUERITE : l'épouse qui souffre silencieusement d'être assez

peu le complément conjugal de son mari. Allure d'une chanteuse de

café-concert chic « élevée » par un coup de tête d'amoureux au « rang «

de bourgeoise. On sent qu'elle est lasse de l'amour de son « sauveur ».

RAYMOND. - Marie ?... Voulez-vous avoir la gentillesse de me passer les

gaufrettes ?... merci. (

Souriant à

Marguerite.) Vous permettez ?... Je continue à faire comme chez

moi, vous voyez.

MARGUERITE. - Entre camarades d'enfance !... Vous et mon mari n'en êtes

plus, j'espère, aux petites grimaces mondaines..., car, moi, je ne

compte pas !

RAYMOND. - Pardon : les femmes comptent..., plus au salon que partout

et plus à l'alcôve qu'au salon..., si j'ose dire !...

MARGUERITE. - Vous avez la réplique hardie ; mais vous n'allez pas

madrigaliser, j'imagine, Monsieur Raymond ? (

Ironique, regardant Germain)... Ce

serait ici d'une inconvenance sans pareille !

RAYMOND. – C’est vrai, Germain est là... Mais entre camarades d'enfance

!

GERMAIN. (

Un peu sec.) -

Camarades d'enfance..., il ne faut cependant pas dépasser, sous ce

prétexte, les limites permises...

RAYMOND. - Allons mon vieux !... Sacré tonnerre !... c'est qu'il a

l'air sérieux, maintenant, ce brigand-là !... (

Rire.)

GERMAIN. - Vous autres, artistes, vous n'attachez pas assez

d'importance aux expressions consacrées, aux idées reçues..., aux

conventions si tu veux...

RAYMOND. - Vous autres industriels, vous leur en accordez trop. Çà

compense ! Mais je reconnais que le bon ton est de votre côté. Nous,

vous savez, nous ne voyons pas les choses sous le même angle...

MARGUERITE. - C'est justement pourquoi, Germain, il ne faut pas prêter

à ces petites incartades de langage, plus d'attention que... (

Elle s'arrête sous un regard sévère de

Germain.)

GERMAIN. (

Solennel.) - Ma

chère Marguerite, ce n'est pas parce que je t'ai soustraite à

l'atmosphère... pernicieuse dans laquelle tu vivais quand tu chantais à

la Scala, qu'il sied qu'on se permette, des libertés avec toi. (

Geste protestataire de Marguerite.)

Oui, je sais bien, tu vas dire que j'exagère... Il est possible que mes

paroles soient brutales, mais je ne sais pas parler une langue dorée,

moi... Je suis tout simplement un honnête homme qui fait son devoir,

qui l'a toujours fait, qui le fera toujours ! (

Raymond scande ces trois affirmations de

trois hochements de tête comiques.) Et d'autre part, naître

Raymond Favier (sculpteur aujourd'hui soit, mais mon ancien camarade de

classe), me connaît trop pour se fâcher de ce que j'ai pu dire...

RAYMOND. - Sûrement, mon vieux ! Quand on a fait ensemble autant de

bêtises que nous, on est lié indissolublement..., ne serait-ce que par

le fil qu'on a donné à retordre aux pions d'autrefois ! Et tu as beau

être marié à la plus charmante des femmes... (

Comique et cérémonieux.) puis-je

aller jusque-là dans mes compliments m'sieur '?... tu as beau être

devenu l'associé de Druard père (câbles et fils électriques, maison

fondée en 1827)..., tu as beau gagner de l'argent gros comme toi et

devenir aussi solennel qu'un juge qui aurait avalé sa canne au

vestiaire, tu ne demeures pas moins mon Germain Druard, sorti de

Centrale avec le n°2, le Germain Druard calé en math, mon vieux Germain

tout court en deux mots... Et tout ce que tu peux dire..., çà ne mord

pas... C'est toujours comme à l'école : Favier (Raymond-Jean-Jacques)

est resté l'indiscipline incarnée !

GERMAIN. - L'école et la vie, mon cher Raymond, ce n'est pas tout à

fait la même chose : l'une n'apprend pas assez l'autre qui est si

grave...

RAYMOND. - Bah ! Bah ! Bah ! Bah !... La vie est grave !... Il faut

être sérieux!... Formules courantes, tout ça, qui masquent l'étroitesse

du cerveau ou la sécheresse du cœur... Je ne parle pas pour toi... Le

sérieux, vois-tu, c'est comme la sculpture : ça ne s'apprend pas... On

naît avec ça, ou sans ça !... Moi je suis né sans ça : je n'ai pas le

sens des affaires.

GERMAIN. - Ni moi ton talent.

RAYMOND. - As-tu fini ?... Voilà que tu madrigalises à ton tour !...

(Contrefaisant Germain.) Je crois

que tu vas dépasser les limites permises...

MARGUERITE. (

Espiègle.) Entre

camarades d'enfance... Monsieur Favier !

RAYMOND. - Mais moi je n'envie pas du tout ta tournure d'esprit, ton

amour des choses dites sérieuses, ta gravité qui fait de toi un

vieillard... à trente ans ! Vive la joie Monsieur Germain Druard,

industriel et moraliste, homme et âme d'affaires qui avez muni d'un

petit guichet grillé la porte de votre cœur !... Vive la joie !

GERMAIN. (

Impatienté.) - Ah !

tu m'embêtes à la fin !... C'est en blaguant toujours comme ça que tu

es constamment dans la... (

Hésitation.)

RAYMOND. - Allons, n'hésite pas : dans la purée... la purée noire !...

MARGUERITE. (

A Germain.) Tu ne

vas pas dire des choses désagréables à Monsieur Raymond !

RAYMOND. – Désagréables ? Ah ! par exemple ! ... Est-ce que vous croyez

que c'est la première fois qu'il me sert des discours à la mode de ceux

qui président aux distributions des prix de vertu ?... Je sais par cœur

ce qu'il allait me dire sur ma pauvreté, mon indifférence, mon manque

d'ordre, et patati et patata... Vous connaîtrez ça quand je serai venu

plus souvent ici... Il n'y a que six mois que vous êtes mariés, et mon

voyage en Hollande a fait encore un trou dans nos relations... Même les

premiers temps, ces jours-ci, je ne le reconnaissais plus. Mais il

redevient lui-même... le sanglier... ; J'en suis heureux.

GERMAIN. (

Riant à demi.) -

C'est ça, moque-toi de moi !... Tu ferais bien mieux de m'écouter.

Après tout c'est pour ton bien...

RAYMOND.

(Gamin.) - Voui,

m'sieur !... Tu veux à toute force me donner des soucis que je n'ai pas

: c'est tout de même rigolo !... Puisque je suis heureux comme ça : tu

ne peux pourtant pas m'en faire un crime !

GERMAIN. - Mais oui, c'est entendu : Tu te fiches du tiers comme du

quart !... Avec ça que quelques billets de mille de plus dans la poche

te seraient insupportables !

MARGUERITE. - Il n'a pas dit cela.

RAYMOND. - Assurément ! Quand l'argent vient : vive l'argent ! Quand il

ne vient pas : (

Fredonnant la célèbre

chanson de Marinier) « Bonsoir madame la « thu-u-u-u-ne !... »

GERMAIN. - Si je raisonnais comme ça, moi...

RAYMOND. - N'essaie pas ! Tu me plagierais... et très mal !

GERMAIN. - J'aime mieux vivre comme je le fais..., dans un milieu

honnête...

RAYMOND. - Dis donc, toi !

GERMAIN. - ...Dans un milieu rangé, quoi ! et non parmi ce prolétariat

de modèles, de femmes légères et de rastaquouères...

RAYMOND. - Bien vrai ?... Alors tu piges encore les artistes comme les

piges le premier bourgeois venu ?... C'est banal. Et puis tu n'as pas

toujours dit ça, hein ?..., au temps de notre folle jeunesse !

GERMAIN. - J'ai toujours été sérieux...

RAYMOND. - Voyez-moi cet anachorète ! On renie ses petites farces !

GERMAIN. (

Se montant.) - Mais

enfin, sacrebleu ! Favier...

RAYMOND. - Mais sacrebleu ! Druard !... Voyons Germain, je t'en prie...

ne te fâche pas..., nous sommes entre nous, voyons..., et nous savons

ce que c'est qu'une jolie fille !... Baisse un peu ton faux-col !

GERMAIN. - Je n'aime pas...

RAYMOND. - Enfin que diable ! pour qui cette réserve stupide ? Pas pour

ta femme, je suppose ? (

Mouvement de

Marguerite que Germain cloue d'un regard.)

GERMAIN. (

Catégorique.) Si,

pour ma femme !... Ce n'est pas une raison parce que Marguerite est

d'une extraction modeste ; ce n'est pas une raison parce que je l'ai

soustraite par amour à l'atmosphère pernicieuse où elle vivait...

MARGUERITE. (

A mi-voix.) -

Encore...

RAYMOND. (

En même temps que Marguerite.)

- Deuxième édition !

GERMAIN. (

Qui n'a pas entendu,

continuant.) ...Au monde de la galanterie et du vice, pour qu'on

lui manque de respect en se laissant aller devant elle à des

conversations libres...

RAYMOND. - Mais je n'ai pas, il me semble...

MARGUERITE. (

Presque en même temps

que Raymond.) - Monsieur Favier n'a jamais...

GERMAIN. - Je sais ce que je dis. Je suis franc ! Je n'ai pas deux

façons de penser... Je suis un honnête homme, moi !... J'ai épousé

Marguerite pour l'élever d'un rang dans l'échelle sociale...

RAYMOND. (

Railleur.) - D'un

seul ?

GERMAIN. - ...Pour l'entourer d'un respect qu'elle ignorait. Le passé

est mort pour elle. Je veux qu'on ne connaisse, désormais, que Madame

Druard fils, et qu'il n'y ait plus, là-dessus, de méprise possible.

MARGUERITE. (

Nerveuse.) - Je

suis étonnée, Germain, que tu dises des choses semblables à Monsieur

Favier...

GERMAIN. - Je veux qu'on sache que tu es une honnête femme maintenant.

RAYMOND. (

Tranchant.) Le «

maintenant » est d'une galanterie...

MARGUERITE. (

Presque pleurante

d'énervement.) Mais pourquoi rappeler si souvent que c'est au

Théâtre que tu m'as connue ?...

GERMAIN. - Il faut mettre les choses au point dès le début de nos

relations mondaines, afin qu'ensuite il n'y ait pas d'équivoque.

RAYMOND. - Ce n'est pas cela que je te reproche, mon cher Germain, si,

toutefois, tu me permets de m'expliquer à mon tour avec la même

franchise que toi. Mais, tu me parais tomber dans un travers assez..,

assez... ennuyeux pour de vieux amis comme moi. Tu as l'honnêteté un

peu janséniste... et un peu brutale. Il te manque la notion des

nuances, la conscience de l'imperfection humaine et par suite

l'indulgence nécessaire pour les petites faiblesses que... nous tous...

GERMAIN. - Il y a des choses....

RAYMOND. - Oui, oui..., mais il s'agit seulement d'établir un équilibre

entre les actes et leur intention. D'ailleurs, tu n'es heureusement pas

tous les jours aussi... chatouilleux qu'aujourd'hui !

GERMAIN. - C'est possible... Pourtant, en deux mots, avant d'être ton

camarade, je suis un honnête homme : cela doit expliquer tout.

MARGUERITE. (

Avec un soupir.)

- Oh ! oui, un honnête homme...

(A

suivre.)

GEORGES NORMANDY.

*

* *

Le Prévôt de Malétable

Nous étions deux réservistes « en billet de logement » au presbytère de

Malétable, lors des dernières grandes manœuvres de Basse-Normandie.

Ayant, durant le souper, complimenté M. le Curé de posséder cette

curieuse bannière de Confrérie de charité que nous avions admirée une

heure auparavant dans son église, il nous promit de nous montrer

certain objet pouvant également nous intéresser.

Tandis que nous nous promenions dans son jardin, en fumant l'excellent

cigare qu'il nous avait offert, le vénérable curé nous rejoignit et

nous présenta, avec précaution, un crâne humain de fort belle taille,

en déclarant :

— Voici un crâne, Messieurs, qui a été mis à jour en creusant les

fondations de la nouvelle mairie sur l'emplacement de l'ancien

cimetière. C'est celui d'un colosse nommé Ambroise Colin, l'un des

prévôts de la Charité de Malétable, décédé il y aura bientôt quarante

ans. Remarquez donc les saillies de la boîte osseuse et notamment la

proéminence du frontal. Et si cela peut vous faire plaisir, je vais

vous rapporter la triste aventure qui lui arriva, à peu près telle que

me la raconta souvent mon vénéré prédécesseur :

I. — SÉDUCTION.

Maître Ambroise Colin était un des gros propriétaires de Malétable. Il

faisait régulièrement trois marchés par semaine, à Regmalard, à Longny,

à Mortagne, localités d'où sa jument savait le ramener chez lui, au

lever de la lune, sans hésiter aux pattes d'oies de la forêt de Réno,

quand, assoupi dans sa carriole, il se trouvait entre deux vins. Il

vivait largement, ayant sa table ouverte à tout venant et les libations

qui s'accomplissaient sous son toit lui attiraient une considération

réelle de la part des paysans, cette respectueuse admiration pour le

grand buveur, fréquemment observée en Normandie.

Cependant, lui, si jovial autrefois, devenait de plus en plus triste,

d'une tristesse d'ambitieux déçu. Et voici pourquoi :

Il servait dans la Charité de Malétable depuis dix ans, mais comme

simple frère. Il était enfin arrivé au grade de premier échevin, sans

avoir jamais pu parvenir à la dignité de Prévôt, ou chef de la

Confrérie. L'abbé Monsavoir, le curé d'alors, s'était effectivement

réservé le droit de choisir son prévôt — droit que lui conféraient

d'ailleurs les statuts — et il se refusait à accepter un fervent

disciple de Bacchus aussi invétéré qu'Ambroise Colin. Et chaque fois

qu'on lui en parlait, il avait un haut-le-corps :

— Quoi ! Ce riboteur d'Ambroise Colin prévôt ! Mais, mon bon ami, ce

serait un scandale !

Plus l'obstacle était grand, plus Colin sentait grandir son désir

immodéré d'honneurs. Aussi harcelait-il Adonis Lejar, le « sacriste »

de la paroisse, un gaillard long et sec, à la face enluminée, à la

moustache poisseuse, et dont le regard fixe d'alcoolique semblait

toujours vous demander la charité d'un petit verre. La réputation de

Lejar comme vide-bouteilles était phénoménale. Le liquide

s'engloutissait dans ce coffre de campagnard, ainsi que dans un conduit

et il pouvait absorber impunément ce qui aurait suffi à tuer deux

maquignons de Neuilly-le-Bisson. il possédait l'amitié d'Ambroise

Colin, dont il savait flatter habilement la vanité et auquel il rendait

de fréquentes visites. Grâce à sa souplesse et à l'ingéniosité de ses

expédients, il passait pour un homme précieux et de bon conseil :

— Eh bien ! mon vieux Lejar, lui dit Colin, à leur première rencontre,

as-tu parlé de mon affaire à M. le Curé ?

— Bien sûr, maître Ambroise ; pas plus tard qu'hier au soir, je lui en

ai touché un mot. Ce ne sera point aisé, mais je crois que j'ai trouvé

le joint.

— Viens donc prendre un coup de cidre : nous allons causer plus à notre

commodité.

Une fois assis au café, le sacriste, tout en arrondissant ses bras sur

la table, autour de son verre, déclara d'un air entendu :

— Oui, maître Ambroise, j'ai conversé avec notre curé et ben dame ! il

ne veut pas en démordre... Seulement..., je vais vous dire une idée qui

m'est venue... Je sais qu'en ce moment-ci, ce qui lui ferait grand

plaisir, ce serait d'avoir un dais. Je suis sûr, maître Ambroise, que

si vous lui offriez un dais, il serait si content, si content, qu'il

vous accepterait pour la Prévôté.

— Combien ça coûterait-il ?

— Dame, il faudrait compter cent écus, pour le moins vingt pistoles.

— Bougre, c'est cher.

— Allons, qu'est-ce que c'est que ça pour vous qui êtes riche ?

— Et si ça ne réussissait point ?

— N'en doutez pas, maître Ambroise ! ça réussira, j'en réponds !

Un mois plus tard, le curé de Malétable était dans son cellier à mettre

en bouteilles un vin fin de Médoc qu'il avait reçu en cadeau d'un riche

paroissien, propriétaire de vignobles dans le Midi, quand sa vieille

bonne, Josepha, lui cria de l'extrémité du jardin :

— Eh ! Monsieur le Curé, arrivez donc ! on apporte une grande caisse

pour vous !

Quel fut l'ébahissement de l'abbé Monsavoir, en ouvrant la caisse,

quand il en tira un magnifique dais de velours rouge avec franges d'or,

puis, tout au fond, sous les quatre plumets blancs, une pancarte sur

laquelle était écrit :

DON DE MONSIEUR ET MADAME

AMBROISE COLIN

Plein d'allégresse, l'abbé Monsavoir rejeta légèrement en arrière sa

barrette grasse et verdie, renoua son tablier bleu sur sa vieille

soutane couverte de toiles d'araignées et retourna s'asseoir devant sa

barrique, en souriant à la pensée de l'aimable tour que lui jouait le

premier échevin pour le séduire. Et il cherchait quel parti prendre,

tout en écoutant les glouglous précipités du vin affluant au goulot des

bouteilles et les sons graves de l'Angélus du soir tintant au clocher

de l'église, qu'on apercevait au-dessus du mur du verger, à travers les

arbres fruitiers.

La bonne arriva à la porte du cellier, avec une chandelle allumée,

annonçant Adonis Lejar qui la suivait.

La grande ombre de ce dernier s'allongea sur les murailles au-dessus

des casiers où reposaient les bouteilles poudreuses et fit se retourner

le curé brusquement

— Adonis, s'écria-t-il, serrez-moi la main, mon ami, car c'est un peu

vous que je dois remercier, n'est-il pas vrai ?

— Mais, Monsieur le Curé, ce n'est pas moi, c'est Ambroise !

— Sans doute... Cependant, vous êtes de mèche avec lui pour la bonne

cause : Enfin, remerciez-le bien..., je suis très content.

Le contentement de l'abbé était d'ailleurs visible. Aussi le sacriste

se hasarda-t-il à brûler ses feux :

— A c't'heure, Monsieur le Curé, vous ne pouvez plus refuser de lui

faire plaisir. Il serait si heureux d'être prévôt ! C'est son ambition

à cet homme ! Il n'en dort point. Je dirai presque qu'il en perd le

boire et le manger.

— Plût à Dieu que ce fût vrai ! car, je ne demanderais pas mieux

qu'Ambroise Colin fût prévôt, mon ami, mais ce qui m'arrête c'est que,

sous l'empire de la boisson, il ne se connaît plus. Il se livre aux

pires extravagances, aux farces les plus saugrenues. Je vous le dis, je

crains du scandale !

— Il se corrigera, Monsieur le Curé, vous verrez.

— Oh ! Adonis, qui a bu, boira. Vous le savez par expérience.

— Je ne vous promets pas qu'il ne boira plus, mais je vous promets

qu'il boira moins.

— Allons ! fit le Curé en soupirant... Tenez, puisque vous êtes là,

vous allez goûter mon vin, vous qui êtes connaisseur... Josépha,

apportez-nous deux verres.

La cause d'Ambroise Colin était gagnée.

Adonis avait hâte de se rendre à la ferme des Hautes-Fougères pour

annoncer à Ambroise l'excellent résultat de son intervention, mais le

fumet du Médoc flattait son odorat et c'est tranquillement qu'il but,

après avoir trinqué avec l'abbé Monsavoir :

— Il est encore un peu vert, dit-il, mais après quelques années de

bouteilles il sera supérieurement bon ; seulement on ne peut pas

toujours bien juger le vin sûr le premier verre, d'autant que le

premier est plutôt pour faire le passage et que c'est le deuxième verre

qui décide...

Le bon curé saisit parfaitement l'allusion, mais fit la sourde oreille.

Il dit toutefois :

— Allez Adonis, porter l'heureux message à votre ami et que les cœurs

soient à la joie !

Un chaleureux accueil attendait Adonis Leja à la ferme des

Hautes-Fougères. Il fut félicité, choyé, fêté, par Ambroise Colin et sa

femme. On but à tire-larigot, à la santé du futur Prévôt, Tandis que

chez Lejar, rien ne trahissait l'ivresse, elle se manifestait chez

Ambroise qui s'enflammait de plus en plus, en propos bruyants et en

résolutions pompeuses :

— A partir d'aujourd'hui, tu entends, Adonis, à partir d'aujourd'hui,

je te promets que je ne bois plus.

Et comme Adonis éclatait d'un rire incrédule.

— Je te le jure !

(

A suivre.)

Paul VAUTIER.

*

* *

ÉCHOS ET NOUVELLES

Dans notre dernier numéro nous constations le mouvement industriel qui

se dessinait en Normandie, et tout spécialement sur les rives de la

Seine. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous signalons la visite

faite, le mois dernier, aux

Ateliers-chantiers

de la Seine-Maritime, au Trait près de Duclair, par M. Lémery,

sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande. Ces chantiers de

constructions navales dus à l'initiative des Etablissements Worms et

Cie seront en exploitation dès le mois de juin prochain ; ils

comprendront six cales : deux pour chalutiers, remorqueurs et chalands,

deux pour navires moyens et deux pour des navires de 170 mètres de

longueur jaugeant jusqu'à 18.000 tonnes les premiers lancements sont

prévus pour commencement de 1919. Le terrain, d'une superficie de 80

hectares environ, sera couvert, non seulement par les cales de

construction et les nombreux ateliers annexes qu'exige une telle

entreprise, mais encore par une véritable ville destinée à abriter les

ouvriers et leur famille. Cette cité qui sera édifiée en style normand,

sur les plans de M. Gustave Majou, architecte, comprendra les

installations les plus modernes.

— Sous le titre :

Société Normande

de constructions navales, au capital de vingt millions, va être

créée une nouvelle Société de chantiers navals, dont le Creusot, la

Société Normande de Métallurgie, les Etablissements Cail, les

Tréfileries du Havre, sont les principaux participants.

— Sur le rapport qui lui a été présenté par l'un de ses membres, la

Chambre de Commerce de Saint-Valéry-en-Caux

a décidé de procéder à l'étude et de s'associer aux démarches

nécessaires pour l'amélioration du port.

— Pendant que nous parlons de questions maritimes, signalons

l'excellente initiative de deux Havrais qui, malgré les périls que fait

craindre la guerre sous-marine, n'ont pas hésité, en pleine guerre, à

constituer une petite flotte pour la pêche au chalut. Leurs bateaux

(cinq croyons-nous) ont déjà obtenu d'excellents résultats, qui

viendront, en ces temps de vie chère, améliorer l'ordinaire que nous

ménagent les différentes restrictions. Tous nos compliments à ces deux

hommes d'action : MM. Gaston Lefèvre, président de la Chambre syndicale

des Imprimeurs du Havre, et Maurice Pelfresne. L'un d'eux était

d'ailleurs, déjà, un fervent de la pêche... en eau douce.

— Le Directeur de l'Office national de la Navigation a fait procéder à

un

essai de traction continue d'un

train de bateaux de Rouen à Paris. Un train de six péniches,

monté par des mariniers volontaires et tiré par le remorqueur Marne de

l'O.N.N. a quitté Rouen le 20 novembre, à 9 heures du matin ; après

avoir navigué nuit et jour sans arrêt, ce convoi est arrivé à

Saint-Denis le jeudi 22 novembre, à 16 h. 30, ayant ainsi franchi en

deux jours et 7 h. 1/2 les 213 kilomètres qui séparent Rouen de

Saint-Denis. La durée moyenne du parcours entre Rouen et Saint-Denis,

en pratiquant seulement la navigation, pendant les heures normales, est

de cinq jours dans l'état actuel des eaux et pour un convoi de même

composition que celui qui a effectué le parcours d'essai ; d'autre

part, l'essai s'est fait dans les conditions voulues.

— La

Chambre de Commerce de Rouen

a approuvé un projet d'assemblée des intéressés de la région, dans le

but d'organiser l'enseignement technique appliqué aux arts, et elle a

désigné deux de ses membres pour la représenter à cette assemblée.

— La même Chambre, préoccupée de la raréfaction des matières premières

et de l'impossibilité de livrer à l'étranger certaines marchandises

fabriquées, a demandé que toute décision concernant les importations ou

les exportations tienne compte des contrats en cours au moment de la

mise en vigueur des nouvelles mesures. Elle a également émis le vœu que

les importations de graines oléagineuses et d'huile de palme

bénéficient d'une dérogation générale au régime des prohibitions, et

qu'il soit attribué des licences personnelles aux seules maisons se

livrant normalement à des opérations de commerce ou d'industrie.

Une Chambre Syndicale de la

Motoculture. — Les principaux industriels intéressés à la

fabrication des motoculteurs viennent de constituer une Chambre

syndicale dont le siège est à Paris, 59, rue Hoche. Le Comité de

direction comprend des techniciens réputés comme M. le capitaine

Julien, administrateur de la Motoculture française, président ; M.

Lecœur, directeur des Etablissements de Dion-Bouton ; M. Charles Blum,

vice-présidents ; M. Delieuvin, trésorier ; M. P. Trêve, secrétaire

général. Cette Chambre syndicale se propose d'organiser dans chaque

département des démonstrations sur l'outillage nouveau.

Un bel exemple. — Parmi

les décorations de la Médaille militaire, publiées par le

Journal Officiel dans les premiers

mois de la guerre, c'est-à-dire bien avant que notre Revue vît le jour,

on relevait la citation suivante :

« Descours-Desacres, sergent au 319e régiment, d'infanterie, engagé à

soixante-deux ans, pour la durée de la guerre, a, le 23 septembre,

dirigé avec un admirable sang-froid, une équipe de brancardiers chargés

d'aller relever les blessés à cent mètres des lignes ennemies. Le 30

septembre, dans un nouvel engagement où il a reçu trois blessures,

s'est efforcé d'organiser la relève des blessés. » Le sergent

Descours-Desacres, dont fort heureusement les blessures n'ont pas mis

les jours en danger, est propriétaire à Ouilly-le-Vicomte (Calvados),

et président de l'importante Caisse régionale de Crédit agricole mutuel

du centre de la Normandie, à Lisieux. On se souvient qu'au cours de ses

études sur l'agriculture normande, notre collaborateur Henri Blin a

rendu hommage au dévouement dont l'honorable président de la Caisse

régionale de Crédit agricole mutuel de Lisieux fit toujours preuve à

l'égard des intérêts agricoles de cette région. Nous ne pouvions

manquer de signaler ici le bel exemple de foi patriotique qu'en

courageux vétéran, M. Descours-Desacres a donné aux jeunes générations.

—

H. B.

____________________

Le Gérant : MIOLLAIS.

_________________________________________________________

IMPRIMERIE HERPIN, Alençon. Vve A. LAVERDURE, Successeur.