Miguel de Cervantes y

Saavedra - Don Quijote de la Mancha - Ebook:

HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP

Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006

HTML+ZIP- TXT - TXT+ZIP

Wikipedia for Schools (ES) - Static Wikipedia (ES) 2006

CLASSICISTRANIERI

HOME PAGE - YOUTUBE

CHANNEL

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

L. de La Sicotière : les Rosières en Basse-Normandie (1884)

Static

Wikipedia 2008 (no

images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformativo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

| LA

SICOTIÈRE, Léon de (1812-1895) : Les Rosières en Basse-Normandie

(1884).

Saisie du texte : O. Bogros pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (17.III.2016) [Ce texte n'ayant pas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement des fautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros] obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 1489). Extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, tome III, 1884. Exemplaire truffé ayant appartenu au baron de Moidrey. LES ROSIÈRES EN BASSE-NORMANDIE par Léon de LA SICOTIÈRE MES CHERS CONFRÈRES, Il serait grand temps que l’honneur et la charge – comme disaient nos anciens – de présider notre Société Historique de l’Orne, passât à un autre de ses membres. Trois années consécutives de présidence m’ont donné le droit d’aspirer à la retraite. Cette retraite, vous devez le penser, ne sera ni le repos, ni l’indifférence pour les travaux et les succès de notre Société. Mais des noms anciens et nouveaux, plus autorisés que le mien et vous offrant plus de garanties, sinon de dévouement, du moins de crédit et de succès, appellent vos suffrages. Ces noms feraient rejaillir sur la présidence quelque chose de l’honneur qu’ils lui emprunteraient. Leur succession assurerait à nos solennités annuelles plus d’intérêt, en leur donnant plus de variété. Il est, d’ailleurs, de tradition que les présidents des réunions scientifiques ne soient nommés que pour un an ou deux tout au plus : Sage disposition, qui concilie les intérêts de l’auditoire, qui veut bien honorer vos réunions publiques de sa présence. avec ceux du président lui même ! Il ne peut ni se transformer, ni se rajeunir, hélas ! Il court risque de tomber dans des redites, et dût-il vous apporter chaque année des sujets entièrement nouveaux, il est toujours à craindre qu’il ne les traite un peu de la même manière. La forme s’use encore plus vite que le fonds. Il n’y a que les poëtes, certains poëtes du moins, comme celui que vous aurez le bonheur d’entendre dans quelques instants, qui aient l’heureux privilège de ne s’épuiser jamais et pour des pensers nouveaux, suivant l’expression de l’un deux (1), de trouver une forme toujours nouvelle. Au risque de me répéter, mes chers confrères, vous me permettrez de vous féliciter et de me féliciter avec vous de la marche ascendante et progressive de notre Société. Le nombre de ses membres s’est assez sensiblement accru au cours de cette année. Des noms qu’elle attendait, qu’elle revendiquait d’avance comme siens, sont venus enrichir sa liste. Ses réunions ordinaires ont été régulièrement tenues et suffisamment alimentées par des communications et des discussions intéressantes. De nombreux et importants mémoires lui ont été adressés et ont été publiés ou vont l’être dans ses Bulletins trimestriels. Que l’union, que l’accord continuent à présider à toutes nos relations ! Que des communications mutuelles, des échanges confraternels les resserrent et les cimentent ! Nos travaux individuels y gagneront singulièrement. Restons toujours convaincus que, dans une Société comme la nôtre, chacun reçoit toujours plus qu’il ne donne. L’idée, dont je m’honore d’avoir été le promoteur, de tenir nos assises annuelles dans chacune des principales villes de notre circonscription, reçoit aujourd’hui, par le nombre des sociétaires qui assistent à cette séance, par la présence de tant de personnes distinguées réunies dans cette enceinte sur l’initiative bienveillante de l’administration municipale, par celle du premier magistrat de cet arrondissement, une consécration nouvelle. Quel théâtre mieux choisi, d’ailleurs, que ce pays, que cette ville, pour une réunion d’antiquaires ? Des monuments et des souvenirs historiques de toutes les époques s’élèvent ou se pressent autour de nous, et les sites grandioses ou charmants qui leur servent pour ainsi dire de cadre et que nous admirions tout-à-l’heure, gardent, au milieu des ruines et des révolutions historiques, leur immortelle beauté ! La part a été faite très-large à l’histoire du pays de Domfront, dans le choix des morceaux qui rempliront cette séance. C’était convenance et justice. Seul ou presque seul des orateurs, j’aurai à développer devant vous, mes chers confrères, un sujet qui n’a rien de précisément local, encore que le Passais y ait sa part spéciale : les Rosières en Basse-Normandie. J’ai pensé qu’au milieu des guerriers, des combats, des donjons, des couvents, dont la physionomie austère va vous apparaître, l’aimable et douce figure de nos jeunes Rosières ne serait pas tout à fait déplacée, ne fût-ce que comme contraste, et que cet auditoire, qui aurait le droit de se montrer sévère, aurait pour elles un sourire indulgent. *

* * L’homme de France qui eut le plus d’esprit, Voltaire, disait un jour, à-propos de je ne sais quelle académie de province – ce n’était pas la nôtre assurément – « c’est une bonne fille qui n’a « jamais fait parler d’elle. » Ce sont de bonnes filles aussi que les Rosières, mais de bonnes filles dont on a beaucoup parlé ! Peu de sujets ont eu le privilège d’intéresser, de passionner même le public au même degré. L’histoire, la poësie, l’éloquence de la chaire, celle du barreau, le théâtre, la musique, la peinture, la gravure, la danse même, tous les arts, tous les genres leur ont tour à tour rendu hommage. On ferait un curieux volume, rien qu’avec l’analyse des ouvrages dont elles ont été l’objet. Depuis longues années, j’avais recueilli de divers côtés des notes sur ce sujet des Rosières, uniquement pour satisfaire ma curiosité personnelle, et sans prévoir que, de ces notes ramassées au hasard, j’essaierais de tirer un corps de mémoire. Mon essai était imprudent ; je m’en suis aperçu trop tard. Combien ne faut-il pas d’épis pour former une glane, et combien de glanes pour former la plus maigre des gerbes ? *

* * Quelques généralités sont indispensables pour l’intelligence de notre travail. C’est à Salenci, petit village du département de l’Oise, au diocèse de Noyon, que l’on a trouvé l’origine de l’institution des Rosières. A Nanterre seulement, par un patriotisme respectable, mais exagéré, on les croit originaires de la localité même, comme les petits gâteaux (2). Une tradition très-accréditée dans le pays, sans que rien la justifie suffisamment, voulait que Saint Médard évêque de Noyon au Ve siècle et en même temps seigneur de Salenci, eût imaginé de décerner tous les ans une somme de 25 livres et une couronne ou chapeau de roses, à la plus vertueuse des filles de sa terre. Ce serait même sa propre sœur qui, désignée par la voix publique, aurait obtenu le premier de ces prix de vertu. Un tableau conservé dans une chapelle de Salenci représentait cette scène, sans grand souci de la couleur locale. Le prélat, en habits pontificaux, posait une couronne de roses sur la tête d’une jeune fille coiffée en cheveux et à genoux. 12 arpents, détachés de la terre seigneuriale, avaient été affectés au paiement de la rente et des frais. L’institution avait prospéré. La Rosière était entourée d’une grande considération et ne manquait jamais de se marier avantageusement. On avait été jusqu’à exiger qu’elle justifiât d’une ascendance de quatre générations, irréprochables comme elle. Le seigneur de Salenci, après l’évêque, était demeuré en possession du droit de choisir la Rosière parmi trois filles de Salenci qu’on lui présentait un mois à l’avance, et le nom de l’élue était proclamé au prône, afin que ses rivales eussent le temps d’examiner ses titres et de les contredire. Le 8 juin, jour de la fête de Saint Médard, vers les deux heures de l’après-midi, la Rosière, vêtue de blanc, frisée, poudrée, les cheveux flottants en grosses boucles sur les épaules, accompagnée de sa famille et de douze filles aussi vêtues de blanc, avec un large ruban bleu en baudrier, auxquelles douze garçons du village donnaient la main, se rendait au château de Salenci, avec tambours, violons et musettes. Le seigneur ou son épouse allait recevoir la Rosière ; celle-ci lui faisait un petit compliment pour le remercier de la préférence dont elle avait été l’objet ; après quoi, le seigneur ou son représentant et le bailli lui donnaient chacun la main et, précédés des instruments, suivis d’un nombreux cortége, ils la menaient à la paroisse où elle entendait les vêpres sur un prie-Dieu au milieu du chœur. Les vêpres terminées, le clergé sortait processionnellement avec le peuple pour aller à la chapelle Saint-Médard. Sur l’autel était placé le chapeau de roses, entouré d’un ruban bleu et garni sur le devant d’un anneau d’argent. Après l’avoir béni, l’officiant le posait sur la tête de la Rosière agenouillée et lui remettait les 25 livres d’argent, en présence du seigneur et des officiers de justice. Ainsi couronnée, la Rosière était reconduite par le seigneur ou son fiscal et toute sa suite, jusqu’à la paroisse, où l’on chantait le Te Deum et un hymne de Saint Médard, pendant qu’en dehors tous les jeunes gens du village tiraient des coups de mousquet. Enfin, au sortir de l’église, la Rosière était menée jusqu’au milieu de la grande rue de Salenci, où des censitaires de la seigneurie avaient fait dresser une table garnie d’une nappe, de six serviettes, de six assiettes, de deux couteaux, d’une salière pleine de sel, d’un lot de vin clairet en deux pots de Paris, de deux verres, d’un demi-lot d’eau fraîche, de deux pains blancs d’un sou, d’un demi-cent de noix et d’un fromage de trois sous. A l’issue de ce repas, d’une frugalité symbolique, on donnait encore à la Rosière par forme d’hommage, une flèche, deux balles de paume et un sifflet de corne, avec lequel un des censitaires sifflait trois fois avant de l’offrir. Ces objets signifiaient tout simplement le droit qu’avait la Rosière, devenue pour un moment dame de paroisse, de donner le signal des divertissements de l’arc et de la paume (3). Ces servitudes étaient obligatoires, à peine de 60 sous d’amende. L’anneau d’argent et le ruban bleu qui agrémentaient le chapeau de roses rappelaient un souvenir historique. Louis XIII se trouvant peu de jours avant le 8 juin au château de Varennes, près de Salenci, le seigneur de Salenci, M. de Belloy, vint le prier de vouloir bien, pour cette fois, présider la cérémonie. Louis XIII envoya en effet M. de Gordes, son premier capitaine des gardes, présider en son nom, et, par ses ordres, il fut ajouté aux fleurs de la couronne une bague d’argent et un cordon bleu. A partir de ce jour, la Rosière reçut la bague et elle fut, ainsi que ses compagnes, décorée de rubans. On a contesté à Saint Médard l’honneur de la fondation. Un Coutumier de Picardie (1770) prétend que l’institution de la Rosière de Salenci est trop décente et trop morale pour remonter au VIe siècle. « Je crois qu’on peut la regarder, dit-il, comme une de ces moralités du quinzième ou seizième siècle, telles qu’il est encore d’usage d’en représenter dans quelques villages des Flandres. Une jeune villageoise, pressée par son seigneur, pria son père de lui couper la tête pour lui conserver l’honneur. Le gentilhomme, pénétré d’admiration pour cette Lucrèce, prend un chapeau de fleurs et le lui met sur la tête en disant : « Or, vous aurez pour décoration de chasteté, cette noble couronne » Le poëte n’aura point pris sans doute l’idée de cette moralité au village de Salenci. » Rien ne justifie cette hypothèse ; mais on se rappelle que dans certaines provinces le chapeau de roses était presque la seule dot des filles (4), et l’on se demande si quelque lien ne rattacherait pas cet usage à celui de Salenci, la consolation à la récompense. Le chapeau de roses (estimé au XVe siècle 6 deniers ou 2 sous) était aussi un mode de redevance féodale ou d’hommage fort usité (5). Toujours est-il que ce n’est qu’en plein XVIIIe siècle, en 1766, que la fête de Salenci, jusque-là ensevelie dans son obscurité provinciale, acquit tout à coup un intérêt et un éclat sur lequel, assurément, n’avaient pas compté ses fondateurs. Un article publié dans l’Année littéraire (6) et d’où nous avons extrait les détails qui précèdent, suffit pour amener ce résultat. On avait embelli le récit de la fête des considérations les plus graves : Cette fête était le palladium de Salenci ; les mœurs avaient gardé dans cette fortunée paroisse une pureté exceptionnelle ; ni crimes, ni scandales, ni querelles, ni procès ! Les circonstances étaient favorables. C’était le moment où les économistes et les belles dames, les philosophes et les marquis avaient entrepris une sorte de rappel à la nature qui ne resta pas sans écho. Les champs, les travaux rustiques et les plaisirs du village furent remis en grand honneur. Il fut de bon ton dans la noblesse de jouer au gentilhomme campagnard, de rechercher, de ranimer sur ses domaines les usages déliassés, les traditions tombées en désuétude. « La jeune femme, comme l’a dit spirituellement Sainte-Beuve, ne pense qu’à élever ses enfants selon les vrais principes, à concilier l’amour et la vertu, la nature et le devoir ; à faire dans ses terres des actes de bienfaisance, dont elle ne manque pas d’écrire aussitôt le récit, afin de jouir de ses propres larmes, – des larmes du sentiment ! » (7). L’influence de Rousseau entrait pour beaucoup dans tout cela. L’âge d’or n’était plus derrière nous ; il était devant. Le règne d’Astrée allait renaître sur la terre. En attendant, on la parait de fleurs. Les poésies pastorales de Gessner (8) obtenaient en France le même succès enthousiaste qu’en Allemagne. Florian (9) allait les imiter, et lui écrivait un peu prétentieusement : « Je dois à la lecture de vos ouvrages tout ce que j’estime de mon cœur. » Ses propres filles, Estelle et Galatée, avec leur grâce un peu maniérée et leur naïveté un peu coquette, tournèrent beaucoup de têtes charmantes ou même sérieuses. On peut sourire aujourd’hui du genre que Florian mit à la mode et auquel il a donné son nom. C’est plus facile que de le faire oublier. Ne crée pas un genre qui veut. Cette société du XVIIIe siècle, fatiguée de jouissances, à charge à elle-même, dépensait en aspirations grandioses et en parades frivoles, le peu qui lui restait à vivre avant la Révolution qui allait la dévorer. Pelletier de Morfontaine, intendant de Soissons, s’étant arrêté à Salenci en 1766, le bailli l’invita à vouloir bien donner la couronne à la Rosière. Il y consentit et il ajouta même une rente de 40 écus, dont la Rosière par lui couronnée jouissait pendant toute sa vie et les autres, après elle, chacune pendant un an. Pelletier faisait de mauvais vers ; il recevait souvent chez lui une petite cour de littérateurs et de poëtes, parmi lesquels Feutry et Sauvigny ; ils préconisèrent la fête et le Mécène. Mme de Genlis, fort jeune alors et déjà possédée du besoin de voir et de se faire voir qui la tourmenta toute sa vie, voulut assister à la fête de Salenci. Elle avait apporté sa harpe. Elle en joua devant les paysans ébahis. Ce qui valait mieux, elle donna à la Rosière un habit et une vache. Bal dans une grange, « décorée de manière charmante avec des lanternes de couleur, des feuillages et des guirlandes de roses » (10) ; vers en l’honneur de la Comtesse ; composition par elle d’une petite pièce, la Rosière de Salenci, qui se trouve dans son Théâtre d’éducation. Elle aurait fait davantage : elle aurait, si l’on en croit, – mais on l’accuse d’avoir, en parlant d’elle-même, exagéré beaucoup de choses, comme aussi d’en avoir amoindri quelques-unes, – rédigé de sa blanche main le Mémoire qui fit gagner aux habitants de Salenci leur procès contre leur méchant seigneur. Le sujet des Rosières prêtait trop au décor, à la musique et au sentiment, pour ne pas faire fortune au théâtre. Pendant que Mme de Genlis le traitait à l’usage des adolescentes, Favart faisait jouer avec succès devant la Cour, la Rosière de Salenci (1769) (11) et le marquis de Pezay en donnait une autre aux Italiens (1774) (12), dont la charmante musique de Grétry, plus que le mérite du libretto, assura la vogue durable. Grétry a consigné dans ses Mémoires, au sujet de cette pièce, une curieuse observation : « Sans s’y porter en foule, le public a toujours vu avec satisfaction la représentation de cette pièce ; il a repoussé les actrices dont les mœurs étaient peu régulières lorsqu’elles se sont présentées pour remplir le rôle de Cécile ; celles, au contraire, dont la sagesse embellissait le talent, ont reçu des applaudissements flatteurs, surtout à l’instant du couronnement. » Ce n’est pas tout : un anonyme composait, en 1770, la Couronne de Roses ou la fête de Salenci, comédie en trois actes mêlée d’ariettes (13) et Sauvigny, à la suite de ses deux petits romans l’Innocence du premier âge en France ou Histoire amoureuse de Pierre Lelong et de Blanche Bazu et la Rose ou la Fête de Salenci, dont Greuze n’avait pas dédaigné de dessiner les charmantes estampes, donnait la Cour d’amour ou le Couronnement d’Emée et de Basile, pastorale dramatique en un acte et en vers, qui fut sans doute jouée sur quelques théâtres de société. Ce sujet de la Rosière créa un thème favori, sur lequel chacun s’essayait à broder des variations. On le mit même en ballet. La Rosière, ballet d’action en deux actes, de la composition de Gardel l’aîné, fut dansé sur le théâtre de l’Opéra en 1783, et a été souvent reprise depuis (14). Consultez les littérateurs d’alors (15) : vous les trouvez également empressés à chanter dans leurs vers, didactiques et froids comme la poésie du jour, ces pauvres Rosières qui auraient mieux inspiré André Chénier dans son temps et Brizeux dans le nôtre. C’était Fontanes :

Hélas ! belle Rosière,

D’autres amis des mœurs doteront ta chaumière ; Mes présents ne sont point une ferme, un troupeau, Mais je puis d’une rose embellir ton chapeau. Ou Lemière, dans ses Fastes : Reine de nos

jardins, rose aux mille couleurs,

Sois fière désormais d’être le prix des mœurs Et de voir voltiger tes beautés printanières Sur le front ingénu des modestes bergères. Sois plus flattée encor de servir en nos jours De couronne aux vertus que de lit aux amours. « La pomme à la plus belle, » a dit l’antique adage ; Un plus heureux a dit : « La rose à la plus sage ! » Ou Roucher, dans les Mois, terminant par ces jolis vers une longue amplification ; il s’adresse à la Rosière devenue épouse et mère : Un jour, ô

douce image ! un jour, d’un air aimable,

A vos enfants assis autour de votre table, Vous direz vos honneurs, vous ferez voir ce prix ; Et votre jeune fille, avec un doux souris, Interrogeant parfois sa mère qu’elle écoute, Vous l’enviera ce prix et l’obtiendra sans doute. C’était enfin, Boisjolin, notre compatriote – car il était né à Alençon (16) – disant de la rose : Elle orne tous

les ans la beauté la plus sage ;

Le prix de l’innocence en est aussi l’image. Une heureuse disgrâce était venue ajouter encore à l’intérêt qu’inspiraient les Salenciens et leur fête. Le seigneur du village, qui portait le nom assez peu aristocratique de Danré, ne s’avisa-t-il pas de leur contester le droit de présenter les trois jeunes filles parmi lesquelles il devait choisir la Rosière, de vouloir la couronner lui-même à la place de l’officiant, de la chicaner sur le prie-Dieu qu’elle occupait dans le chœur, en lui offrant, toutefois, le partage de son banc, de refuser la redevance de 25 livres qu’avaient acquittée tous ses prédécesseurs, et même de consigner à la porte de la chapelle Saint-Médard deux cavaliers de maréchaussée, pour en écarter la foule avide de jouir de la cérémonie ? Douleur et indignation des Salenciens ! Procès dans les règles ; mémoires délibérés en leur faveur par l’avocat Delacroix, qui devint un publiciste célèbre, et par Target, alors à l’apogée de sa réputation. On ne sait pas assez quelle était l’immense vogue de ces mémoires judiciaires, dans un temps où les revues et les journaux étaient si peu répandus. C’était un genre à part de littérature. Ils firent ou contribuèrent singulièrement à étendre la réputation de Linguet, de Servan, de Dupaty, de Beaumarchais, de Mirabeau lui-même. Aujourd’hui, l’avocat parle et n’écrit guère. Il escompte sa gloire et parfois son talent en succès d’audience. Quoiqu’il en soit, les Mémoires des Salenciens eurent un grand retentissement et rendirent leur cause populaire dans le monde judiciaire. Target put dire : « Notre cause est aujourd’hui celle du public. » Un arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 20 décembre 1774, les maintint dans leurs anciens priviléges (17). De l’enthousiasme pour les fêtes de la Rosière à l’imitation, il n’y avait qu’un pas. Il fut bientôt franchi. Dans toute la France et particulièrement dans les environs de Paris, chaque année en vit augmenter le nombre. La nomenclature complète en serait longue et difficile (18). *

* * Mais le caractère de l’institution va changer, en s’éloignant de Salenci. Ce n’est plus la naïve pastourelle qu’on va couronner de fleurs fraîches comme elle ; c’est le gars robuste, la vieille mère, le bon père de famille, indistinctement, dont on va récompenser le dévouement au bien, la fidélité aux devoirs domestiques. Il n’y a que le serviteur et la servante que l’on oublie ; ils prendront bientôt leur revanche dans nos comices agricoles ! Ces prix de vertu, ainsi qu’on le voit, sont précisément ceux qui deviendront l’objet des récompenses que l’Académie-Française décernera solennellement chaque année, au nom du philanthrope Monthyon. Il n’a pas inventé la vertu, comme le disait une brave portière, même sous la forme des honneurs et des prix à lui accorder. Une autre conception charitable, plus ancienne et ayant, elle aussi, une évidente parenté avec le couronnement des Rosières, consistait dans la dotation de filles vertueuses et pauvres, pour les aider à se marier. On en trouverait de nombreuses traces, quelques-unes remontant à une haute antiquité, non seulement en France, mais à l’étranger, chez les protestants comme chez les catholiques. Le paganisme n’avait rien connu de tel. Il avait eu des fondations pour la nourriture et le soulagement des enfants abandonnés ; mais la femme, apportant à l’homme une dot, un avoir propre et personnel, devenant ainsi jusqu’à certain point son égale en même temps que sa co-intéressée dans l’administration du ménage, plus libre de son choix, affranchie de la servitude de la misère, c’est une pensée, un sentiment éminemment chrétiens. Je cite en courant quelques exemples : Par une fondation du 14 février 1588, Louis de Gonzague, duc de Nivernais, prince de Mantoue, et Henriette de Clèves, son épouse, avaient fondé à perpétuité dans leurs terres et seigneuries, qui composaient environ 300 paroisses, le mariage annuel de 60 pauvres filles qui recevaient chacune 50 livres. Leurs maris devaient en outre jouir de certains avantages pour l’obtention des états, s’ils s’en trouvaient capables, de notaires, sergents, geôliers, concierges, gardes des bois et messagers. Une bulle de Sixte-Quint, du 10 novembre suivant, avait confirmé cette fondation. Les futures étaient choisies par des électeurs, gens de bien, qui juraient « sur leur part de paradis, » de ne désigner que celles qui seraient véritablement vertueuses et pauvres. La princesse Palatine, fille des fondateurs, suivit leur exemple. C’est un trait relevé par Bossuet dans l’Oraison funèbre de cette princesse : « Le duc, son père, avait fondé dans ses terres de quoi marier tous les ans 60 filles ; riche oblation, présent agréable ! La princesse, sa fille, en mariait aussi tous les ans ce qu’elle pouvait, ne croyant pas assez honorer les libéralités de ses ancêtres, si elle ne les imitait. » (19). La rigidité protestante n’avait pas connu les fêtes des Rosières (20) ; mais à toute époque et dès 1572, on voit des fondations faites pour le mariage des jeunes filles pauvres de la communion protestante (21). Plus près de nous, à Saint-Denis-de-Méré (Calvados), nous aurons occasion tout à l’heure de signaler une donation du même genre. Enfin, à la naissance du duc de Bourgogne, 13 septembre 1751, des libéralités royales avaient eu le même objet (22). Ce qui paraît avoir dominé dans les fondations en Basse-Normandie, c’est le double caractère de récompense à la vertu, sous quelque forme et quelqu’âge qu’elle se soit manifestée, et de dotation de filles honnêtes et pauvres. La poësie, vous n’en serez pas surpris, semble y céder le pas au sens pratique, au côté utilitaire des choses. Le nom populaire de Rosières resta l’ornement et comme l’enseigne de toutes ces fêtes. Nous connaissons, – peut-être en connaissez-vous d’autres – en Basse-Normandie, celles de Canon, de Briquebec, de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de Passais, de Luc, de Saint-Denis-de-Méré, de Mortagne. *

* * Canon (jadis Canon aux Vignes ou Canon les Bonnes-Gens), est une petite commune de l’arrondissement de Lisieux et du canton de Mézidon. Le célèbre avocat Elie de Beaumont (23) y fît bâtir vers 1770, un beau château qui subsiste encore. Il était intendant des finances du comte d’Artois, depuis Charles X, et lié avec les hommes les plus distingués de la littérature et du barreau. La Harpe, les deux Lacretelle, Target, l’abbé Lemonnier (24), de Sèze, l’abbé de Boulogne, l’abbé de Vauxcelles (25), Delacroix, d’autres notabilités du temps (26) se réunissaient chez lui, pendant les beaux jours des vacances. A l’occasion de la grossesse de la comtesse d’Artois (qui, le 6 août 1775, accoucha du duc d’Angoulême), M. et Mme de Beaumont, d’accord avec les Religieux de Sainte-Barbe-en-Auge, seigneurs de Mézidon, et avec Morin du Mesnil, père de Mme de Beaumont et seigneur du Vieux-Fumé, voulurent fonder une Rosière à Canon. Aux termes de l’acte de fondation du 10 février 1775 et du règlement, approuvés par lettres patentes et enregistrés au Parlement de Rouen, les trois communes de Canon, du Vieux-Fumé et de Mézidon concouraient par vingt électeurs, au choix d’une Bonne Fille, d’une Bonne Mère, d’un Bon Vieillard et d’un jeune homme Bon Chef de famille. Ainsi, on vit couronner, en 1775, un vieillard de près de 80 ans, nommé Pierre Lemonnier, père de 6 enfants et de 23 petits-fils, digne chef d’une digne famille ; en 1776, un jeune homme, Duret, qui, depuis l’âge de 15 ans, s’était trouvé chef de sa famille et en était devenu le père. C’était trop de mérites et de vertus réunis, encore que l’on ne distribuât que deux prix chaque année. On avait, d’ailleurs, forcé et faussé certaines notes, en voulant les rendre trop éclatantes. C’est ainsi que la Bonne Mère devait avoir trois enfants vivants, n’avoir jamais porté d’ornements frivoles (c’est-à-dire, probablement, de ces bijoux normands, si recherchés aujourd’hui par nos dames), avoir « détourné son mari d’avoir des procès ! » Le comte d’Artois avait porté les deux cordons bleus dont on décorait les élus. Le vieillard était couronné d’épis de blé, la mère de famille d’immortelles, la jeune fille de roses, le jeune chef d’épis et de glands. Le premier couronnement eut lieu le 24 septembre 1775. Les abbés de Vauxcelles, Lemonnier et de Boulogne, depuis évêque, prêchèrent à ces fêtes qui attiraient une foule énorme. On y vint même d’Angleterre. Mme de Beaumont et Target, le célèbre avocat-académicien, y chantèrent des couplets. La peinture, la gravure, la poësie, les journaux y firent écho (27). J’ai entendu un des derniers survivants de ces fêtes d’un autre âge, chanter d’une voix un peu chevrotante ce couplet improvisé par La Harpe sur l’air : O ma tendre musette :

Chantons tous cette fête ;

C’est celle des bons cœurs. Au couple qui l’apprête Faites-en les honneurs. Aux lauriers qu’ils vous donnent Ils joignent leurs lauriers ; Et le bien qu’ils couronnent, Ils l’ont fait les premiers (28). Mme de Beaumont mourut en janvier 1783, et avec elle disparurent ces fêtes (29). Mais elles laissaient derrière elles une nombreuse postérité. On prétend que 17 autres localités voulurent imiter Canon. *

* * Briquebec avait été une des premières. Deux filles Le Tellier, âgées de 42 et 37 ans, s’étaient entièrement consacrées aux soins de leur père, très-âgé et paralytique. Elles se relayaient, l’une pour le soigner à domicile, l’autre pour se mettre en service, aux gages de 36 livres par an, qu’elle lui abandonnait. L’abbé Lemonnier le sut. Les visiter, se concerter avec le curé de Briquebec, faire délibérer un magnifique certificat en faveur de Marie-Thérèse et d’Anne-Marguerite par tous les gens considérables de l’endroit, obtenir des dignitaires de Canon un autre certificat attestant qu’elles méritaient d’être couronnées Rosières, fut chose facile. Il obtint même 300 livres et d’autres secours pour doter ses protégées. Il avait contribué lui-même au versement de cette somme. Le couronnement se fit dans l’église de Briquebec, le 29 septembre 1776. Mlle de Matignon, Mme de Ménilgrand, Mlle de la Ferté-Costard, tous noms haut placés dans les respects du pays, y présidaient. L’abbé prêcha. Son sermon, qu’il nous a conservé, est d’un sentiment et d’un tour également heureux. Les Rosières, dames de paroisse pour un jour, firent remise des nombreuses amendes encourues pour délits dans les bois seigneuriaux : Joie générale ! Banquet de cent couverts au presbytère ; Mlle de la Ferté-Costard se tenant derrière le Vieillard pour le servir. Ça et là, détails intéressants et touchants : les couturières faisant les habits de gala des bonnes filles, moyennant 5 sous par jour et nourries ; leurs souliers « qui ne seront enrichis de clous que le lendemain de la fête » ; un brave curé refusant d’acheter une soutane neuve « pour ne pas faire mourir de faim cinquante de ses pensionnaires », et répondant à ceux qui lui reprochent de favoriser le libertinage, en secourant une fille qui vient d’accoucher de deux enfants : « mais les deux enfants qui viennent de naître, ne sont pas libertins, eux ! » (30). Quelques jours après, dîner offert par l’Abbé à la famille du Vieillard, au clergé et aux officiers de la maîtrise. Voici son récit. Cette pastorale normande, vivement esquissée, ne manque point de charme : « Le pré voisin de la maison du Vieillard nous a servi de salle à manger. Point de tables. Les nappes étendues sur l’herbe. Le patriarche, sa fille et un vieux cousin, au bout de l’enceinte dans un fauteuil et sur des chaises. Le reste de l’assemblée, composée de trente-six personnes, sur des paquets de fougère. Depuis quatre ou cinq ans jusqu’à quatre-vingt onze ans, des convives de tous les âges. Pas une haleine de vent. Le plus beau soleil. La nature aussi riante que les convives. De larges cruches de cidre à rafraîchir dans le ruisseau. Le majordome à genoux pour couper les viandes. Un énorme poisson porté à la ronde. Chacun prend. Les assiettes sur les genoux. Le vieillard et sa fille, centre de tous les regards. Leur gloire rejaillit sur toute la famille ; leur bonheur sur tous les étrangers. Des étrangers ! il n’y en a point. Tous sont frères… L’appétit du vieillard augmente le nôtre. Sa gaieté se communique à toute l’assemblée ! « Sur la fin du repas, une mère donne le signal aux jeunes filles, et les voilà parties. Comme autant de biches, elles sautent les fossés, franchissent les haies des jardins, ne tardent pas à nous rapporter des fruits. Les tabliers en étaient pleins, l’herbe et les nappes en sont couvertes. La mère offre des galettes faites à notre insu. Notre surprise fait grand plaisir à celles qui sont dans la confidence. Comme l’innocence rit de bon cœur et mange de bon appétit ! » (31). Nous ne croyons pas que cette fête ait été renouvelée les années suivantes. Elle ne s’est survécu que dans le volume de l’abbé Lemonnier (32). Vendu au profit des deux bonnes filles, il leur rapporta 1,500 livres, soit pour chacune d’elles une rente viagère de 75 livres. C’était donc une bonne action, plutôt encore qu’un bon ouvrage. *

* * En 1777, ce fut le tour de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le pays natal de l’abbé Lemonnier. Marie-Anne Duval avait 50 ans. Elle avait soigné pendant sept ans, avec une tendresse admirable, sa mère infirme et grabataire. Elle ne croyait pas avoir mérité la moindre récompense ni la moindre louange. Elle ne demandait que de l’ouvrage. « – Qu’est-ce que c’est que votre ouvrage ? lui disait-on. – C’est mon rouet que voilà. J’ai encore de la filasse pour quinze jours. Quand elle sera finie, je ne saurai plus où en prendre et je mourrai de faim. Entretenez-moi d’ouvrage. – Et combien gagnez-vous par jour ? – Trois sous. – Je vous entretiendrai d’ouvrage et vous paierai mieux. Mais, dites-moi, comment faisiez-vous pour nourrir votre mère avec trois sous par jour ? – C’est ce qu’il fallait pour lui acheter du lait. – Mais vous ? – Ma sœur m’aidait. Elle me donnait 17 livres pour payer la chambre et puis 8 livres pour avoir du blé. – Combien gagne votre sœur dans sa condition ? – 40 livres. – Elle vous en donnait 25 ; elle mérite bien quelque chose aussi votre sœur. » (33). Anne Duval fut couronnée le 15 septembre. Les dames de Sainte-Suzanne et d’Hautefeuille, la noblesse, le clergé, la magistrature, tous les honnêtes gens du pays, la Rosière de Briquebec, venue tout exprès, lui firent cortége. Nouveau discours de l’Abbé et nouvelle publication. *

* * En 1786, couronnement de la Rosière de Passais-la-Conception, aux portes de Domfront, mais dans le diocèse du Mans. Là encore, ce fut l’infatigable abbé Lemonnier qui se fit le promoteur des générosités et des fêtes qui récompensèrent la vertu de Jeanne Closier, mais il n’y eut point de fondation et elles ne se renouvelèrent point. Jeanne Closier, âgée de 28 ans, née et demeurant à Passais, gardait depuis 14 ans, avec une tendresse et un dévouement infatigables, sa mère vieille et infirme. Plutôt que de la laisser entrer à l’hôpital, elle prenait sur sa maigre pitance pour grossir celle de sa mère « affligée, comme le porte le certificat des habitants, d’une maladie cruelle et d’un appétit extraordinaire. » Dans les rigueurs cruelles de l’hiver, elle se dépouillait de ses habits pour ajouter quelque chose aux chiffons dont s’enveloppait la pauvre vieille et n’avait elle-même pour couverture que des genêts. Elle avait refusé un mariage avantageux, dans la crainte que son mari ne méprisât sa mère. Avec cela, laborieuse, propre, résignée. L’abbé Lemonnier fit délibérer un certificat en sa faveur par tous les habitants de la paroisse. Il le communiqua à ceux de Salenci qui déclarèrent « qu’il ne manquait à Jeanne Closier aucune des qualités requises pour être couronnée Rosière et que si elle était née à Salenci, ils se feraient un vrai plaisir de lui déférer cet honneur. » La paroisse avait pour seigneur le duc d’Orléans. Ses trois jeunes enfants, le duc de Chartres (depuis Louis-Philippe), le duc de Montpensier et Mademoiselle (depuis Madame Adélaïde), encouragés sans doute par leur Gouverneur, – c’est le titre que prenait leur Gouvernante, Mme de Genlis, – la dotèrent. Leur père la chargea de distribuer 600 livres aux plus nécessiteux de la paroisse. Le couronnement se fit en grande pompe. « Deux jeunes demoiselles présentèrent à Jeanne Closier et attachèrent le bouquet de roses. Elle fut reçue à la porte de l’église par le clergé en chapes ; croix, bannières, encens, eau bénite ; elle y fut félicitée. La paroisse sous les armes, la maréchaussée le sabre nud, faisaient son escorte. Elle et le représentant des Princes furent placés au milieu du chœur sur un tapis ; fauteuils et prie-Dieu (34). Avant l’Evangile, la couronne fut bénite et placée sur la tête de la bonne fille. Après l’Evangile, le prône, les prières nominales pour Jeanne Closier, comme dame et patronne de la paroisse, » détail qui ne paraîtra pas à tous du meilleur goût. La pauvre fille, faisons-lui l’honneur de le supposer, devait être bien embarrassée dans son rôle de grande dame de paroisse. L’abbé Lemonnier, naturellement, prêcha. Deux jours après, Jeanne épousait François Sallé, son ancien prétendant. La vieille mère, en mourant pendant l’instruction de l’affaire, avait rendu à sa fille la liberté de son cœur et de sa main. C’est l’abbé Lemonnier qui célébra le mariage. Messire François-Charles-Luc Achard de Bonvouloir, représentant de nouveau les princes d’Orléans, était l’un des témoins. Il figure encore comme l’un des parrains du premier enfant des époux Sallé (35). *

* * Encouragés sans doute par ces exemples, les officiers municipaux de Mortagne arrêtèrent, le 7 juillet 1788 « de décerner à leurs frais une couronne de roses à Renée-Françoise-Claire Louis, sur le témoignage qui leur avait été rendu de sa bonne conduite, sagesse, vie exemplaire et piété filiale et sur le certificat de M. Lemonnier, curé de Notre-Dame, sa paroisse, et députèrent l’un d’eux pour la lui présenter, lui remettre une pièce d’Espagne (probablement le quadruple) pour être sa pièce de mariage ; la ville avait dessein de faire frapper une pièce au coin de ses armes, mais le mariage s’est fait bien plus tôt qu’elle ne l’espérait ; ainsi que leur Arrêté, qu’ils ont fait eux-mêmes encadrer, après l’avoir signé et fait apposer le sceau des armes de la ville. » Le lendemain, jour du mariage, le Député, précédé des gardes de la ville, qui portaient dans une corbeille la couronne, la pièce de mariage et l’Arrêté, se rendit chez la fiancée et lui fit son compliment et son cadeau. Il la conduisit par la main à l’église et l’en ramena entourée d’un nombreux cortège, avec tambours et violons (36). *

* * Luc, près Caen, eut aussi sa Rosière ; il en avait même deux. On donnait à celle de l’année la couronne et la médaille ; à celle de l’année précédente, 120 livres. Le couronnement se faisait le jour de la Saint-Médard. Il eut lieu en 1787 et 1788 ; peut-être aussi avant et après cette époque : nous ne savons (37). *

* * A Saint-Denis-de-Méré, nous trouvons une dotation en faveur de deux pauvres filles, « orphelines ou mendiannes, » de la paroisse, faite en 1607 par le seigneur de Méré. Par une clause digne de remarque, ce n’est pas le seigneur, mais sa femme qui devra les choisir ou désigner les douze pauvres que la dotation servira à vêtir, si elle n’est pas employée sous forme de dot de mariage (38). La libéralité du seigneur de Méré reçoit encore cette dernière destination, et c’est toujours une de ses descendantes, qui est chargée d’en faire la répartition. *

* * Pour compléter notre revue historique et littéraire des Rosières Normandes, disons qu’on joua aux Variétés, le 26 décembre 1811, la Rosière de Verneuil, comédie mêlée de couplets, par Rougemont et Brazier, deux vaudevillistes en renom. La pièce, tirée des Contes à ma Fille de l’honnête Bouilly, manquait de gaieté et n’obtint qu’un demi-succès (39). Ceux qui seraient tentés – ainsi que nous l’avons été nous-même, – de chercher la Famille Trouillat ou la Rosière d’Honfleur (40) quelques souvenirs des Rosières normandes ou du moins une esquisse des mœurs ou des paysages normands, seraient, comme nous, fort déçus. Cette petite pièce avait été composée pour Thérésa. Elle y jouait ou chantait le principal rôle. C’est une bouffonnerie plus délirante que désopilante. La Normandie a peu de chose à y voir, encore que quelques-uns des personnages habitent les environs d’Honfleur ; les Rosières, rien du tout. Il se trouve, au dénouement, qu’une jeune fille, que l’on croyait sotte, a eu plus d’esprit à elle toute seule que tous les autres personnages ensemble, et que sa vertu, qui paraissait fort compromise, triomphe sur toute la ligne. Voilà pourquoi on la nomme la Rosière d’Honfleur. Nous touchons ici à la charge, à la caricature, qui seraient un côté presque aussi intéressant – et plus amusant – à traiter, que le côté sérieux de l’histoire des Rosières. De combien d’épigrammes en prose et en vers, en chanson et en vaudeville, en dessin et en gravure, n’ont-elles pas été criblées ces pauvres filles ? (41). Un Français, né malin, les avait ainsi définies : « Ce sont de jeunes vierges, que l’autorité tâche de consoler de leur malheur. » D’autres ont été plus cruels (42). On rit de tout en France. Dans notre contrée, pays de justice et de mœurs cependant, les Rosières n’ont pas été plus épargnées qu’ailleurs. Argentan n’eut-il pas, le 18 février 1869, une mascarade assez réussie, dont la Rosière était le principal sujet ? *

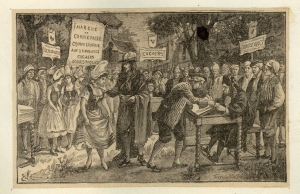

* * Encore un mot sur les anciennes Rosières. Une des plus jolies pages qu’elles aient inspirées à la peinture (43), se trouve en Normandie, à Alençon même, chez M. de Lagarenne, ancien secrétaire général de la préfecture de l’Orne. C’est un tableau représentant le couronnement de la Rosière et signé P. A. Wille filius, 1776 (44). Il ne peut être du fameux Jean-Georges Wille (45), qui ne peignait pas, mais se bornait à graver. Il est de son fils aîné, Pierre-Alexandre (46), comme l’indiquent les initiales des prénoms et le mot filius ajouté au nom de Wille. On y trouve la grâce, le sentiment, la délicatesse, l’ennoblissement du genre rustique qui caractérisent la manière de Greuze, son maître (47). Une quarantaine de personnage occupent la scène. Au milieu, le seigneur, vêtu de bleu, posant sur la tête de la Rosière, debout et toute en blanc, une couronne de roses ; il en a une seconde, vert et or, dans la main gauche. A sa droite, la châtelaine tenant le ruban bleu, une jeune fille, dames et seigneurs ; à gauche, le père de la Rosière, courbé par l’âge et l’émotion ; la mère aveugle, tenant un long bâton, robe rouge et tablier à carreaux : deux des meilleures figures du tableau ; paysans et paysannes, parmi lesquels on distingue un grand garde-chasse, un petit tambour et un jeune homme portant une bannière. Sur cette bannière blanche, liserée de bleu, on voit Henri IV conduisant un jeune prince au Temple de la Gloire, avec cette légende Henrico monstrante viam ; autre inscription au-dessous :

Sagesse et vertus ont ici

Le même prix qu’à Salency (48). Au bas du tableau, deux groupes d’enfants vêtus, les uns en jeunes seigneurs, les autres en petits paysans, mais séparés, comme les autres personnages, comme les fonds, comme les accessoires eux-mêmes, en deux parties bien tranchées : image peut-être trop fidèle de la société du temps, où les classes se rapprochaient, mais à distance et sans se confondre ; des fleurs, des chiens, une boîte de médailles. Comme fond, derrière le groupe aristocratique, un bout de château ; derrière les paysans, des cabanes ; derrière les personnages principaux, un grand chêne, et sous ce chêne un dais rougeâtre. Tout cet ensemble est singulièrement amusant et varié. Il est un peu gâté à notre sens par une froide allégorie qui domine la scène : trois Génies dans une gloire, montrant les portraits de Henri IV et du jeune Louis XVI. Malheureusement, ce joli tableau n’a point été peint en l’honneur des Rosières normandes. Il fut commandé à l’artiste par l’abbé Roussel, chanoine d’Amiens, grand-oncle de M. de Lagarenne. Son portrait y figure même sous les traits du curé. L’abbé Roussel était un amateur distingué de peinture. Il devait être le fondateur, le bienfaiteur ou le patron de quelque institution de Rosières en Picardie, mais dans quelle paroisse ? C’est ce qu’aucun document, aucune tradition ne nous révèlent. J’ai cru cependant que l’histoire et la description de ce tableau, conservé en Normandie, dans une famille normande, n’était pas étrangère à notre sujet (49). *

* * Nous ne connaissons qu’une œuvre musicale – et encore a-t-elle peu d’importance – inspirée par les Rosières, en Basse-Normandie : nous voulons parler de la Rosière Suisse, petit opéra comique joué à Caen, en mars 1834, et dont l’auteur, fort jeune encore, était Déjazet, frère de la célèbre actrice (50). *

* * La Révolution supprima les fêtes des Rosières, comme les autres fêtes de l’ancien régime, sans tenir compte du but moral ou populaire qu’elles avaient pu se proposer : les souvenirs aristocratiques et les cérémonies religieuses qui s’y mêlaient, suffisaient pour les rendre suspectes. Cependant, quelque chose des pompes et du cérémonial des Rosières se retrouve dans certaines fêtes républicaines. C’est ainsi que l’on voit le Comité de Salut public proposer et la Convention décréter que le retour de la liberté dans Evreux (après la défaite des Fédéralistes à Vernon,) « sera célébré par une fête civique, dans laquelle six filles pauvres et vertueuses recevront une dot de la République et seront mariées à six jeunes républicains, choisis par une assemblée de vieillards (51). » Est-ce un pastiche ? Non : Pastiche aussi, pourrait-on dire des fêtes de Salenci elles-mêmes, en lisant Télémaque. Les peuples comme les individus n’ont qu’un petit nombre de formes et de formules pour exprimer la variété extrême de leurs joies et même de leurs douleurs. La Rosière républicaine ou la Fête de la Raison, opéra en un acte, paroles de ce Sylvain Maréchal, qui s’était ridiculement affublé du surnom de Berger Sylvain, musique de Grétry (52), ne parvint à être représentée sur le Théâtre des Arts qu’après toutes sortes de traverses. Il fallut à plusieurs reprises en modifier le titre et même certains passages, pour donner satisfaction aux scrupules du Comité de Salut public qui les trouvait trop audacieux. Elle fut enfin jouée le sextidi, première décade de nivôse de l’an deuxième (26 décembre 1793), et n’obtint qu’un médiocre succès, en dépit de tous les efforts de son auteur qui s’était flatté, un peu présomptueusement, d’y porter le dernier coup au culte catholique. Ce n’est guère qu’un tableau. Aucune intrigue. La Rosière Alison épouse Lysis, le fils du maire. Mais quand s’ouvre l’église pour le couronnement, c’est la statue de la Raison qui apparaît sur l’autel. Le curé apostasie, et tout le monde danse devant la statue (53). Dans un sens bien différent, une romance sur la captivité de Madame Royale (depuis duchesse d’Angoulême), lui prêtait ce singulier langage :

Aux douces lois que la Nature impose,

J’aurais borné ma gloire et mes plaisirs, A moins qu’un jour la couronne de roses (54) A dix-huit ans n’eût tenté mes désirs (55). Hommage saugrenu, qui nous rappelle cette tragédie publiée sous la Restauration, où l’on voyait le duc d’Angoulême immoler de sa propre main Robespierre dans un combat singulier, sur la place publique. *

* * Sous le premier Empire, Suresnes, Nanterre et d’autres communes voisines de Paris reprirent la tradition, non encore oubliée, du couronnement de leurs Rosières. Ce couronnement devint un élément presque indispensable des fêtes communales. Il se faisait et il se fait toujours avec une grande pompe, et il garde le privilége d’attirer un nombreux concours de spectateurs. Il a même, dans certaines localités, une octave plus bruyante et plus brillante encore que la fête principale. Presque partout, c’est une dot modeste et un trousseau que l’on offre à une ou plusieurs jeunes filles méritantes et pauvres : ici, sous l’engagement de ne se marier que dans plusieurs mois ; là, et c’est l’usage le plus général, à condition de se marier le jour même du couronnement : souvenir de quelques-unes des fondations dont nous vous avons esquissé le tableau. Nous ne pouvons entrer dans le détail des particularités qui, dans chaque localité, caractérisent et différencient toutes ces fêtes. Les unes sont purement laïques. La plupart ont gardé le cérémonial religieux. Des voies éloquentes, ou spirituelles s’y sont fait entendre. MM. Laboulaye, Jules Simon, Renan, About, y ont tour à tour pris la parole ; le premier, que sa mort si regrettable a déjà fait entrer dans l’histoire, avec cet incomparable mélange de finesse et de bon sens qui caractérise ses discours populaires. Le Gouvernement impérial eut, lui aussi, ses Rosières officielles, mais il substitua les mariages aux couronnements. Un décret du 13 prairial an XII (2 juin 1804) accorda pour chacune des municipalités de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, et pour chaque arrondissement communal de l’Empire, une somme de 600 fr., destinée à la dotation d’une fille pauvre et de bonne conduite. La désignation devait être faite, dans la ville chef-lieu de département par le Préfet, et dans les autres arrondissements, par le Sous-Préfet. Les mariages seraient célébrés au jour fixé pour le couronnement de l’Empereur. Le montant de ces dotations s’éleva à 277,800 fr. qui furent supportés par le Trésor public. C’était une somme, dans ce temps-là. On ne recommença pas les années suivantes. Mais, lors du mariage de l’Empereur avec Marie-Louise, parmi les actes de bienfaisance qui fêtèrent ce grand évènement, il voulut que 6000 militaires en retraite, ayant fait au moins une campagne, fussent mariés, le 22 avril, avec des filles de leurs communes, auxquelles il serait accordé une dot de 1200 fr. pour Paris, et de 600 fr. dans le reste de l’Empire. Les militaires et les filles à marier étaient choisis par les Conseils municipaux (56). Les cérémonies furent brillantes et solennelles ; assistance des autorités civiles et militaires, volées de cloches, bruit de l’artillerie, rien n’y manqua. Des gants, des bouquets, des cadeaux de toute sorte furent offerts aux mariés par les témoins, choisis parmi les notables de la commune ou les hauts fonctionnaires. Des voitures, fournies par les municipalités, conduisaient les mariés et les invités aux banquets payés par le Gouvernement (57). Dans l’intervalle, avaient été organisées par décret (58) la fête de saint Napoléon et celle de l’anniversaire du couronnement et de la victoire d’Austerlitz. Cette seconde fête était célébrée le premier dimanche de décembre. Toutes les autorités militaires, civiles et judiciaires devaient y assister. Il était prononcé, dans les églises et dans les temples, par les ministres du culte, un discours sur la gloire des armées françaises et sur l’étendue du devoir imposé à chaque citoyen de consacrer sa vie à son prince et à sa patrie. Un Te Deum d’action de grâces était chanté. Quelques-uns des discours prononcés à cette occasion ont été conservés. Ils portent un cachet trop officiel. La plupart ne sont qu’un panégyrique banal des conquêtes et du génie de l’Empereur, une apothéose anticipée (59). On entendit, non sans quelque surprise, dans une des chaires d’Alençon, un prédicateur s’écrier : « Quel honneur pour Dieu qu’un si grand hommage soit rendu par un si puissant génie ! (60) » Comme contraste, l’abbé Gautier, notre concitoyen, l’auteur, d’un talent plus humoristique que sacerdotal, de l’Histoire d’Alençon, de Jean le Noir et de l’Essai sur les mœurs champêtres, osa dire dans une de ces solennités, au grand scandale de quelques-uns de ses auditeurs : « Assez de victoires, Seigneur ! assez de victoires ! nous en avons assez ! » A Mortagne, en 1812, le 6 décembre, un bien fâcheux évènement attrista la fête. Beaudoire, curé de la ville, où il était fort aimé, fut frappé d’apoplexie et mourut foudroyé dans la chaire, au moment où, après avoir béni le mariage des époux, il venait d’y monter pour commencer son discours sur l’anniversaire du sacre et du couronnement. Ce fut dans l’église une désolation et une panique effroyables, et dans la ville une longue émotion (61). Cette cérémonie fut l’occasion, sinon la cause, de la disgrâce de Monseigneur de Boischollet, évêque de Seès. Il était assez mal en cour, sans s’en douter. Des courtisans trop zélés l’avaient dénoncé comme mêlé dans sa jeunesse aux guerres civiles de l’Ouest, et comme entretenant, avec Rome, depuis son épiscopat, des relations suspectes. Pour combler la mesure, il se trouva qu’il n’avait pas assisté au mariage des Rosières officielles, jugeant sans doute que sa dignité l’en dispensait, et qu’il avait permis que ce mariage fût célébré un jour autre que l’anniversaire du couronnement. L’Empereur, à son passage à Alençon (mai 1811), lui fit une scène terrible, le traita de misérable et sans vouloir entendre les explications du pauvre vieillard, le chasse de sa présence en lui disant : « vous n’êtes plus évêque ! » Mgr de Boischollet donna sa démission. Il ne se remit jamais de cette scène, et mourut peu de temps après (62). Pour rehausser l’éclat de la fête du couronnement, on eut l’idée de demander aux communes qui avaient plus de 10,000 fr. de revenus, de doter, elles aussi, une fille sage qui serait mariée avec un militaire. Dans certains départements, notamment dans la Mayenne, la mesure fut présentée comme répondant aux intentions formelles de l’Empereur et ayant un caractère obligatoire. Quelques communes s’exécutèrent en conséquence. Dans le nôtre, le préfet Lamagdeleine y mit plus de discrétion, et sans le prendre d’aussi haut, sans recourir à des arrêtés, obtint à peu près les mêmes résultats. Dans le Calvados, le préfet Méchin imita son collègue de la Mayenne. Il écrivait au maire de Condé-sur-Noireau, le 18 novembre 1813, : « Au reçu de la présente, vous convoquerez le Conseil municipal, et il devra faire choix sur-le-champ d’une Rosière destinée à s’unir par le mariage à celui des militaires en retraite ou réformé, qui aura donné des preuves de valeur dans les combats et de bonne conduite dans ses foyers. » C’était une véritable réquisition, et il fallait, bon gré mal gré, fournir les vertus demandées (63). Le couronnement ne se faisait pas régulièrement. Tantôt les villes n’avaient pas d’argent pour fournir la dot et payer les frais de la fête ; tantôt on manquait, non pas sans doute de futures vertueuses et de bonne volonté, mais d’épouseurs, et les pauvres jeunes filles qu’attendait une dot, de 300 fr. par exemple, en étaient réduites à coiffer la redoutable sainte Catherine, au lieu de s’agenouiller devant l’excellent saint Médard. A Laigle, en 1807, on n’avait pas trouvé tout d’abord de couple réunissant les conditions exigées par le décret ; mais, en cherchant bien, on finit par en découvrir un qui se contenta des 300 fr. promis, et fut marié en grande pompe. Trois discours furent prononcés à cette occasion. En 1809, nouveau mariage. En 1810, le contingent du canton de Laigle dans la répartition des 6000 rosières, dotées à l’occasion du mariage de l’Empereur, fut fixé à deux pour la ville et une pour la campagne ; mais la ville n’en put trouver qu’une. Ce fut bien pis à la cérémonie du couronnement de la même année. Au dernier moment, la mariée au lieu de dire oui, dit non, et la fête dut se passer du mariage qui en faisait le plus bel ornement. En 1811, 1812 et 1813, pas d’incidents particuliers à noter à l’occasion de cette fête. Les mariages furent célébrés avec la pompe ordinaire (64). A Vire, les Rosières recevaient de la ville 600 fr. A l’occasion du mariage de l’Empereur, il y en eut deux. Une autre fut brillamment couronnée aux fêtes du baptême du roi de Rome. Les mariés étaient invités à un grand dîner donné par la ville. Dans un de ces banquets – (c’était en 1808), – une Rosière chanta ces couplets d’un poëte du crû, Lallemand, connu des curieux par quelques jolies poésies françaises et même latines :

AIR : Femmes voulez-vous éprouver…

Tous ces honneurs, tous ces bienfaits, Je les dois à votre suffrage. Messieurs, je n’oublirai jamais Que mon bonheur fut votre ouvrage. Ma faible voix pour les chanter A besoin de votre indulgence. Daignez seulement écouter L’hymne de la reconnaissance. Que ce beau jour m’est glorieux ! Quel heureux espoir il me donne ! D’un héros protégé des cieux Je tiens ma dot et ma couronne. Que le bonheur de deux époux, Réponde à sa magnificence ! J’aime à lui devoir comme à vous L’hymne de la reconnaissance (65). Ce qui parait assez clair, c’est que dans ces allocations et ces fêtes, on songeait moins à rendre hommage à la sagesse et à couronner la vertu des jeunes filles, qu’à récompenser des services militaires. La Rosière de l’Empire, c’est un Grenadier. *

* * En 1832, la ville de Paris voulut ajouter au programme des fêtes de juillet, la dotation et le mariage de jeunes filles appartenant aux citoyens qui s’étaient distingués dans les journées de Juillet et dans celles des 5 et 6 Juin. « Choisies parmi celles que leurs vertus et leur sage conduite rendaient personnellement dignes de cette distinction, » elles étaient au nombre de 16, 12 pour la ville, 4 pour la banlieue. Conduite pompeuse à la mairie et à l’église ; banquet offert par l’administration ; discours et toasts (66). Les années suivantes, même cérémonial. Nous ne croyons pas qu’en Basse-Normandie de pareilles dotations aient été fondées dans nos villes, ni que dans nos campagnes aucune fête ait été célébrée depuis 50 ans, rappelant celles des anciennes Rosières. *

* * Ces fêtes, dont je vous ai trop longuement entretenu, sans en dire assez, mes bien chers confrères, sont une page de l’histoire des mœurs, de celle de la littérature et des arts, et sous ce rapport, elles ne sauraient être indifférentes à une société d’antiquaires. Elles sont aussi une page de l’histoire de la charité. Elles ont été un effort pour le relèvement des classes inférieures par la sympathie, l’honneur et la récompense ; pour la sauvegarde de ces jeunes filles que leur âge, leurs avantages extérieurs, leurs qualités morales même exposaient à plus de dangers ; une revanche de l’honnêteté publique sur la corruption du XVIIIe siècle. Tout n’est pas à blâmer ni à railler dans une pareille tentative. On aura beau répéter que la vertu n’a ici-bas de couronne qu’elle-même – ipsa quidem virtus pretium sibi (67) – et qu’il est inutile de lui en offrir une autre, même de roses, le rôle de ceux qui veulent doubler sa couronne, ne vaut-il pas mieux que tant d’efforts pour la lui arracher ? De même, les fadeurs ou les raffinements qu’on reproche à la littérature vertueuse, ne vous apparaissent-ils pas comme une antithèse aux poisons de celle qui ne l’est pas ? Sans doute, il est fâcheux que la vertu, parée et fardée, devienne quelque peu méconnaissable, comme ces honnêtes femmes qui, à force d’exagérations et d’extravagances de toilette, finissent par ne ressembler plus à des femmes honnêtes. Plus de simplicité, plus de modestie dans la façon de louer et de récompenser nos Rosières, aurait mieux servi leur gloire que les hyperboles de leurs prôneurs et de leurs patrons. Mais en furent-elles moins honnêtes, et parmi ces prôneurs ou ces patrons, quelques-uns ne furent-ils pas, eux aussi, honnêtes et sincères ? C’est le grand point en toutes choses. NOTES [En rouge les ajouts manuscrits du Baron de Moidrey] : (1) André Chénier. (2) Il existe en grand nombre de communes du nom de la Rosière, Rosières : (Haute-Saône, Aisne, Aube, Cher, Doubs, Haute-Loire, Loiret, Haute-Marne, Nord, Oise, Somme, Tarn, Vosges), sans compter celles qui associent ce nom à un autre, comme Rosières-aux-Salines (Meurthe), etc., ou comme Saint-Cyr-la-Rosière dans notre propre département. Mais nous ne croyons pas qu’il y ait de rapport entre ces noms et l’institution des Rosières. Ils dérivent plutôt de l’abondance des roseaux en certaines localités, car les Rosières (Roseriae. Rosaria), étaient des marécages couverts de roseaux, comme l’établit positivement M. Léopold Delisle. (Etudes sur la condition de la classe agricole et l’état de l’agriculture en Normandie au Moyen-Age, 1851, p. 278 ; – Ducange. Glossaire. Il faut ajouter Fontenay-aux-Roses, par opposition. A Etoges, arrondissement d’Epernai, le revenu d’un pré de trois arpents qu’on appelait la Pré des Filles, était, dès avant 1557 car un acte de cette année lui donne déjà ce nom, affecté à la dotation d’une Rosière. Le fermier devait fournir tous les ans le ruban de soie bleu-céleste qui attachait la médaille de la Rosière, et subvenir aux frais d’une collation que celle-ci offrait aux douze compagnes qui l’assistaient. Cette collation, dont le menu était réglé par le bail, consistait en un pain blanc de 6 livres, un fromage, une salière, un pot d’eau et une pinte de vin. (Revue des Sociétés savantes des départements, 2e série, t. V. 1861, p. 246. Ces prestations sont, à quelques légères variantes près, celles que nous voyons à Salenci offertes à la Rosière. Il semble même qu’il y ait entre les deux fondations une origine ou une réglementation commune. Nous ne saurions, toutefois, affirmer que le cérémonial fût réglé par l’acte de 1557, ne le connaissant que par la mention qui en est faite dans une requête produite, en 1774, par les habitants d’Etoges jaloux, comme ceux de Salenci, de défendre leurs vieilles prérogatives contre les innovations de leur seigneur ; mais il est indubitable que la fondation existait en 1557. (3) Echo de l’Oise, 14 juin 1854 ; – Abbé Auber, Histoire et Théorie du Symbolysme religieux, t, I er, p. 211. (4) La Coutume de Normandie ne parle pas du Chapel de roses, mais il en est question dans celles du Maine (art. 238), d’Anjou, de Tours, etc. (Merlin, Répertoire, v° Chapeau ; – Michelet, Origines du Droit français, p. 23. – etc) Un fief, dans la commune de Sévrai-Vigneral (Orne), portait le nom de Fief du Chapeau de roses. Chapeau de roses, dit la Coutume du Maine, ou léger présent, ce qui semble bien indiquer qu’on ne l’offrait pas toujours en nature. (5) Léopold Delisle. p. 492. (6) Année 1766, t. IV, p. 217 ; t. VI, p. 114. (7) Causeries du lundi, t. VI, p. 63. (8) Salomon Gessner, né à Zurich en 1730, mort en 1788. (9) Florian, né en 1755, mort en 1794. Galatée parut en 1783, Estelle en 1788. (10) Mémoires, t. I, p. 275. (11) Nombreuses éditions. (12) Nombreuses éditions. (13) Par M. D. L. D. E. M. D. A. D. P. E. L. R. Paris, Mérigot M,D.CC.LXX, in-8° de 53 p. En tête, se trouve une vive critique de la pièce de Favart. (14) Paris, M D.CC.LXXXIII, in-8° de 16 p. (15) Il y eut de rares et timides protestations. Dans sa Correspondance littéraire (t. V. p. 478, et VI, p. 417, édit. de 1813), Grimm s’élève contre la Fête de la Rosière, l’engoûment dont elle est objet, les écrits et les gravures composés en son honneur, et particulièrement contre la pièce de Favart qu’il juge beaucoup trop sévèrement. La Harpe, après avoir payé son tribut à cet engoûment, l’a fort critiqué. (Cours de Littérature, t. VIII). (16) Vieilh de Boisjolin (Jacques-François-Marie), né à Alençon en 1763, mort à Auteuil, en 1832 ; auteur d’une traduction de la Forêt de Windsor de Pope, et d’autres poësies estimables. (17) Mémoires et Arrêt souvent réimprimés. V. notamment Histoire de la Rosière de Salenci, ou Recueil de pièces tant en prose qu’en vers sur la Rosière, dont quelques-unes n’ont point encore paru : Paris et Noyon, MDCC.LXXVII, in-8° de VI et 139 p. On y trouve, indépendamment des Mémoires et de l’Arrêt, Epitre à Monsieur Sauvel, prieur curé de Salenci ; – Discours prononcé à la fête de la Rose, par M. Lecuy, docteur de Sorbonne, le 8 juin 1776 ; – Relation ou détail historique de la concession d’une portion du corps de Saint Médard, faite par Monseigneur l’Evêque et le Chapitre de Dijon, à la paroisse de Salenci, et de la translation de cette Sainte Relique dans l’église dudit Salenci, par M. Roger, chanoine de l’église cathédrale de Noyon ; – Requête des filles de Salenci à la Reine, au sujet de la contestation qui s’est élevée entre le seigneur et les habitants de cette paroisse, relativement à la Fête de la Rose, par Blin de Sainmore ; – diverses poésies. V. encore les Causes célèbres et le Répertoire général des causes célèbres anciennes et modernes, par B. Saint-Edme, t. III. Il existe un petit poëme en vers de dix syllabes, en l’honneur de Danré, « … Seigneur aimable », qui « Du dernier choix est le juge équitable. » La Fête de la Rose, Paris, Merlin, M.DCC.LVIII, in-12 de VI et 14 p. fig. Il y a une autre édition, 1774, in-12. (18) Nous donnons à l’appendice quelques indications sur ce point, sans avoir la prétention de dresser un catalogue. Le journal l’Intermédiaire des Chercheurs et Curieux avait, en 1880, cherché à réunir les éléments d’une bibliographie des Rosières, mais son appel ne fut point entendu et il ne publia qu’un très-petit nombre d’indications sur ce sujet. (19) V. les titres dans l’ouvrage de Sauvigny, p. 273. (20) La description du couronnement des Rosières en Hollande, que donne Louis Napoléon dans son curieux roman Marie ou les Hollandaises (3e édit., Paris, Bertrand, 1815, t. I, p. 66 et 73), est toute de fantaisie et inspirée de souvenirs français. (21) En 1572, Pierre Sébille, sieur de la Moisaudière, en Juvardeil, léguait 200 livres, pour marier deux filles pauvres de la religion protestante. (Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, t. II, p. 688.) (22) Le Roi voulut que les 400,000 livres de dépense auxquelles était évaluée la fête que devait donner la ville de Paris, fussent employées à marier six cents filles, à qui l’on donnerait 500 livres chacune, une médaille d’or et un louis pour le repas. En province, les intendants dûrent également employer à marier des filles, l’argent qu’on aurait dépensé en réjouissances. A Paris, tous les mariages eurent lieu le même jour, 9 novembre. La ville délivra aux curés de chaque paroisse du drap pour les habits des garçons, et des étoffes rayées, soie, fil ou coton, pour les robes des filles, le tout de différentes couleurs, afin d’éviter une sorte d’uniforme qui aurait rendu les couples trop reconnaissables dans les rues ; elle fournit aussi souliers, bas, chapeaux, gants, bouquets, chemises, garnitures, manchettes, façon des habits aux tailleurs et couturières, carrosses, repas à 4 livres par tête et à 6 personnes par couple ; menu : 2 entrées, rôti, tourte pour entremets, dessert, vin de liqueur et café. Bref, il ne revint, en argent, ces frais divers prélevés, à chaque mariée, que 369 livres. Les curés étaient chargés de tous ces détails, y compris de l’ordonnance des repas. Quelques-uns même y assistèrent avec leurs clercs, debout, servant les mariés et coupant les viandes. Chacun d’eux, pour faire bien les choses, y mit un peu du sien. « La somme de 300 livres revenant à chaque ménage, ne fut point donnée au mari qui aurait pu les dissiper ; il fut réservé à la prudence des curés de l’employer en tout ou partie, soit en meubles, pour ceux qui n’en avaient point, soit en outils, marchandises, pour parties de maîtrises et à choses nécessaires et utiles pour l’établissement des mariés. » (Journal de l’avocat Barbier, édit. in-12, t. V, p. 104, 105, 118, 119.) Voir la notice plus loin, intitulée : « Les Rosières de la Marquise de Pompadour, et de la Ville de Dreux » (1751-1752) par V. E. Vauclin. (Dreux. imp. J. B. Achard, 1904) in-8° br. 15 pages. Mme de Pompadour voulut imiter le roi. Elle écrivait à Mme de Lutzelbourg, le 29 septembre 1751 : « Je marie les filles dans mes villages. J’en donne le divertissement au Roi. Ils viennent le lendemain manger et danser dans la cour du château ; les mariages que le Roi a ordonnés sont dignes de sa bonté, mais en province, ils feront encore plus de bien. » (Mme de Pompadour et la cour de Louis XV, par Campardon, 1867, p. 134.) (23) Elie de Beaumont (Jean-Baptiste-Jacques), né à Carentan en 1732, mort à Paris en 1786. La faiblesse de son organe l’empêchait de plaider, mais ses Mémoires imprimés eurent en leur temps beaucoup de succès. Un des défenseurs des Calas ; père du célèbre géologue. Sa femme, née à Caen en 1729, a laissé les Lettres du marquis de Roselle et d’autres ouvrages. (24) Lemonnier (Guillaume-Antoine), né en 1721, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Il fit de bonnes études au collége de Coutances et vînt à Paris, où il obtint une place au collége d’Harcourt. Il entra dans les Ordres. Humaniste distingué, littérateur aimable et facile, musicien consommé, directeur de la maîtrise de la Sainte-Chapelle en 1747, pourvu plus tard de la cure de Montmartin, en Basse-Normandie, qu’il conserva jusqu’à la Révolution, détenu pour refus de serment. Après la Terreur, bibliothécaire du Panthéon et membre de l’Institut ; mort à Paris en 1797. Il avait été lié avec la plupart des littérateurs et des artistes de Paris en 1797. Il avait été lié avec la plupart des littérateurs et des artistes de son temps, notamment avec Diderot, Grétry, Raynal, Greuze, Elie de Beaumont, Cochin et Sophie Arnould. Indépendamment de ses publications sur les Rosières, il a laissé des traductions estimées de Térence et de Perse, des fables, dont quelques-unes sont fort jolies, et quelque pièce de théâtre. (Biographie Michaud ; – Quérard, France littéraire ; – Théodore Lebreton, Biographie normande ; – Mulot, Notice sur Lemonnier, 1797, in-8°). (25) Bourlet de Vauxcelles (Simon-Jacques), 1734-1802. Littérateur aimable, facile. On l’avait surnommé : « Le Chaulieu de la prose ». Son discours de 1776 fut publié à part (in-8°) et l’Année littéraire, 1776, t. V, p. 188, en inséra de longs passages. (26) Parmi les invités de Canon, figurait aussi sans doute J. Castaing, d’Alençon, poëte des plus médiocres, dont on a les Poësies et le Théâtre imprimés par lui-même et excessivement rares. Dans un recueil manuscrit de ses vers, qui fait partie de ma bibliothèque, je trouve une Chanson pour la Fête des Bonnes-Gens, établie à Canon par M. et Mme Elie de Beaumont, en date du 10 juillet 1777. En voici un couplet :

Air : Travaillez, bon tonnelier.

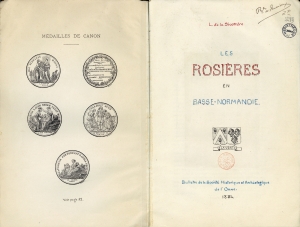

(27) Paul, élève de l’Académie de peinture, fit le portrait des

Bonnes-Gens qui avaient obtenu les couronnes ; Stouf. statuaire,

sculpta un groupe de décor, Henri

IV et Louis XVI ; Duvivier et Gatteaux gravèrent des médailles

(ou peut-être des jetons), devenues très-rares aujourd’hui. Dans

le Catalogue

des différents objets de curiosité dans la science et les arts qui

composaient le cabinet de feu M. le marquis de Ménars (frère de

Mme de Pompadour), 1781, on voit figurer « 4 médailles frappées pour la

fête des Bonnes-Gens, instituée en la seigneurie de Canon » (Madame de Pompadour et la Cour de Louis XV,

par Campardon, p. 369.) En voici la description : La médaille du Bon

vieillard, qui devait avoir 65 ans au moins, représentait la Déesse de

l’Agriculture, assise sur des gerbes et couvrant d’une couronne d’épis

la tête d’un vieillard. Sur le revers, les noms et prénoms de celui qui

l’avait obtenue, avec l’exergue, imitation d’Horace : Dignum laude senem vetat mori.

Celle de la Bonne fille, qui ne pouvait avoir moins de 18 ans, offrait

à l’obvers : La Vertu publique couronnant de roses l’innocence, et au

revers : Hic pietatis honos.

Médaille du Bon chef de famille, âgé de 20 à 35 ans : Un jeune homme,

soutenant d’une main une femme âgée et montrant, de l’autre, à un jeune

garçon, le manche d’une charrue, avec ces mots : Colligit amor.

Médaille de la Bonne mère : Une femme allaitant son enfant et suivant