CHAPITRE Ier

Alcoran et Chrétienté.

"O toi qui es enveloppé d'un manteau, lève-toi et prêche...," et le fils d'Abdallah et d'Eminah se leva et prêcha. Des sombres cavernes du mont Hira sortit, après de longues méditations, celui qu'on appela le Prophète; dont la parole imagée et la fertile intelligence allaient conquérir l'Orient tout entier.

Et, lorsque pénétré de sa mission divine, Mahomet s'écria: "Qui de vous veut être mon frère, mon lieutenant et mon vicaire? " une voix, celle d'Ali, lui répondit: "C'est moi qui serai cet homme; apôtre de Dieu je te seconderai, et si quelqu'un te résiste, je lui briserai les dents, je lui fendrai le ventre et je lui casserai les jambes." Cette parole peut être considérée comme le résumé du mode de prosélytisme musulman; l'islam est une religion dont le blason n'a que deux attributs: le Coran et le sabre, le sabre à deux pointes de Mahomet.

Une chose cependant nous frappe, c'est que, si certains versets du Coran prêchent la férocité et la conversion des Infidèles par la force, d'autres au contraire ont l'air de commander le respect de la religion d'autrui:

"II. 257. Point de contrainte en religion. La vraie route se distingue assez de l'erreur."

L'histoire nous apprend en outre que sous la domination des premiers Khalifes, une certaine liberté religieuse était mise en pratique, même à Jérusalem. Il en fut autrement sous la domination turque proprement dite. Au début, il suffisait pour devenir musulman, de prononcer la brève formule de la profession de foi indiquée par le dogme musulman. Plus tard on exigea la signature d'un acte passé devant un cadi. Or nous verrons bientôt, ce que ces magistrats entendaient par ne contraindre personne dans ses convictions religieuses.

Il est absolument indispensable au bon enchaînement de notre étude, de dire quelques mots de cette religion orientale: un grand nombre de personnes ont fait remonter en effet au fanatisme religieux les causes des tragiques événements de l'Asie Mineure.

Nous indiquerons plus tard notre manière de voir à ce sujet, en nous basant et sur les récits de ces événements, et sur les principes mêmes de l'Islam, que nous allons indiquer en quelques lignes.

M. Garcin de Tassy, dans son remarquable ouvrage sur l'Islamisme d'après le Coran, nous apprend que Mahomet ne savait ni lire ni écrire, et qu'à l'époque de ses prédications, il n'y avait à La Mecque qu'un seul homme sachant écrire. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté; il est par suite admis que le Prophète n'a pu consulter aucun livre sacré et qu'il n'a pu les connaître que d'après les récits de ses compatriotes. Et pourtant que de ressemblances, que d'analogies entre le Coran et les Saintes Écritures! Pour nous autres occidentaux, descendants d'une race différente, la lecture de ce Code universel a un bien médiocre charme; cependant Jean-Jacques Rousseau, dans son Essai sur l'origine des langues ne dit-il pas: "Tel pour savoir lire un peu d'Arabe, sourit en feuilletant l'Alcoran, qui, s'il eut entendu Mahomet l'annoncer en personne dans cette langue éloquente et cadencée, avec cette voix sonore et persuasive qui séduisait l'oreille avant le cœur et sans cesse animait ses sentences de l'accent de l'enthousiasme, se fut prosterné contre terre en criant: "Grand Prophète, envoyé de Dieu, menez-nous à la gloire, au martyre; nous voulons vaincre ou mourir pour vous."" C'est accorder sans doute à l'éloquence de Mahomet un don de fascination et de persuasion bien considérable, et il est douteux qu'elle ait eu de pareils résultats sur l'esprit des chrétiens d'Occident. L'histoire nous apprend le contraire; mais elle explique l'enthousiasme soulevé en Orient par les paroles du Prophète, et le fanatisme qui enveloppa les adeptes de la nouvelle religion, au point de faire disparaître à leurs yeux toute différence de races ou de nationalités, pour ne laisser subsister que deux antagonistes: les vrais croyants et les Infidèles: (Coran: XLVII, 4) "Lorsque vous rencontrez des Infidèles, eh bien! tuez-les au point d'en faire un grand carnage et serrez fort les entraves des captifs."

On peut expliquer les analogies du Coran avec les Saintes Écritures par ce fait que l'islamisme, né an milieu du christianisme et du judaïsme, a emprunté à l'une et à l'autre de ces religions les principes qui n'étaient point en désaccord avec les mœurs et coutumes orientales. Laissant subsister tout ce qui ne devait point blesser ses compatriotes, Mahomet ne modifia que les doctrines d'essence occidentale, que nombre d'hérésies avaient déjà entamées. Comme le christianisme et le judaïsme, l'islam est une religion monothéiste. Elle admet la similitude absolue de la religion enseignée par les Prophètes, au nombre de 124'000 dont Adam, le premier, a été suivi par Noé, Moïse, Jésus-Christ et Mahomet lui-même. La loi divine a été enseignée aux hommes par trois livres sacrés: le Pentateuque, l'Évangile, le Coran; et de même que Mahomet est le dernier des Prophètes, de même le Coran est la révélation divine par excellence, celle après laquelle aucune autre ne se produira.

Recueillie par les ordres des khalifes Abou-Bekre et Othman, cette révélation est formée de 714 chapitres ou surates, divisés en 6'000 versets. Il est presque impossible de trouver un moment ou une occupation de la vie dont il ne soit pas question dans le Coran, dont le titre réel devrait être: "Guide du parfait croyant." En le divisant en cinq parties principales, on y trouve

1° Un Code religieux en trois parties: dogmatique, culte extérieur et morale;

2° Un Code civil réglant les diverses relations, droits et devoirs des membres de la société;

3° Un Code criminel, édictant les peines contre ceux qui ont violé la Loi;

4° Un Code politique, édictant les lois fiscales, et le respect à l'organisation du pays réglée par les Imans;

5° Un Code militaire traitant de la guerre, des droits des vainqueurs et des obligations des vaincus.

C'est comme on le voit une œuvre de législation complète où les plus infimes détails n'ont point été oubliés. La partie religieuse surtout présente un intérêt considérable. Elle règle pour ainsi dire heure par heure la journée du croyant; l'astreint à de nombreuses prières (namaz, cinq fois par jour), stipulant les heures, les attitudes, plus encore que le texte des prières à Allah. Un sentiment très développé du rôle de l'hygiène a fait édicter par Mahomet de nombreux articles, qui, sous un aspect religieux, ne sont en réalité que des mesures préventives contre les épidémies si fréquentes à son époque, et une réaction contre l'incurie et la saleté corporelles si souvent constatées chez les races des pays chauds. Le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, obligatoire pour chaque mahométan, sont des institutions destinées à entretenir chez les adeptes un continuel enthousiasme: Quel spectacle en effet serait mieux à même de surchauffer le fanatisme que celui de ces pèlerins qui par centaines de milliers se rendent à La Mecque, et s'y livrent aux extravagances d'un culte tout superficiel, qui promet à ses adhérents les joies paradisiaques les plus sensuelles et les plus propres à exciter l'imagination de ces tempéraments exaltés.

C'est encore en connaissance de cause, et en tenant compte du milieu, que Mahomet a laissé subsister la polygamie, ce fléau de la Turquie moderne. Si nous disons qu'il la laissa subsister, c'est que contrairement à ce qu'ont avancé certains chroniqueurs, elle est bien antérieure à l'islamisme; elle fait partie de ces mœurs et coutumes dont nous parlions, que le Coran n'a pas voulu toucher, par peur de s'attirer un trop grand nombre d'adversaires. Mahomet lui-même eut simultanément plusieurs épouses, davantage même que le chiffre qu'il a fixé, et dont personne d'ailleurs n'a tenu compte. "Choisissez dit-il, parmi vos épouses les quatre qui vous plaisent le mieux et renvoyez les autres," et encore: "Si vous craignez de ne pas être équitable en ayant plusieurs femmes, si vous craignez de favoriser l'une aux dépens de l'autre, si vous n'êtes pas en état de donner à chacune les soins qu'elle réclame, alors n'épousez qu'une seule femme." Il s'est élevé de nombreuses discussions au sujet de l'influence de la polygamie sur les mœurs musulmanes. L'abbé de Broglie dit qu'il faut lui attribuer "les vices infâmes dont l'Orient musulman est la patrie". M. le comte de Castries dans un récent ouvrage, avance au contraire, que la polygamie "aurait plutôt contribué à les diminuer." (1-115) Il est vrai que ce même auteur qui est un admirateur convaincu de la religion mahométane, ajoute qu'il se commet davantage de vices infâmes "à Paris, à Londres et à Berlin." Nous laissons le soin de juger cette opinion à ceux qui connaissent également nos grandes capitales et les faubourgs de Stamboul; mais une constatation indéniable, c'est que la majorité de nos populations européennes a d'autres instincts et une autre idée de la morale, que l'infecte racaille qui peuple les villes et les campagnes des deux Turquies, et dont les exploits sont trop connus à cette heure pour qu'il soit nécessaire d'y insister.

Non pas que nous en rendions exclusivement responsables le Coran et Mahomet. L'exemple part de la haute société musulmane, de ceux mêmes qui sont chargés d'enseigner la religion, de ceux qui sont chargés d'en faire respecter les préceptes.

Pour n'en citer que quelques-uns, nous prendrons les émirs, ceux qui, par la fille Fatime sont les vrais descendants de Mahomet. On conçoit difficilement que depuis tant de siècles une même race se soit perpétuée sans interruption; mais l'Emir-Bachi, leur chef, possède un secret infaillible pour l'entretenir jusqu'à la fin du monde: il choisit des ancêtres jusqu'à Mahomet à celui qui aspire à l'honneur d'être émir. Comme ils peuvent posséder des charges, (on sait ce que signifie ce terme en Turquie), ils vivent dans une oisiveté et une débauche de mœurs que les Tartares même n'ont jamais égalée. Aussi est-il à peu près général qu'à l'âge de quarante ans, s'ils ne sont pas entièrement gâteux, il ne s'en faut guère: leur langue ne peut plus même réciter les versets du Coran, et ils passent leur temps à s'enivrer avec de l'opium ou du hashish.

Et ceci nous amène à parler des prohibitions de la loi musulmane, et de la façon dont elles sont entendues.

Mahomet, qui, pour la réussite de son entreprise, avait intérêt à paraître humain, n'oublie pas de défendre l'homicide. Il inspire à ses sectateurs une telle horreur du meurtre qu'ils croient qu'il ne sera pardonné dans l'autre vie par la justice de Dieu qu'autant qu'on aura satisfait ici-bas à celle des hommes. Mais cette défense de l'homicide souffre tant d'exceptions, qu'en la violant les Turcs croient rarement se trouver sous le coup de la loi. "Ne tue personne," dit-elle, "si tu n'y es obligé pour ta défense." Dans presque tous les cas où le Coran défend une mauvaise action, il ajoute certaines restrictions, qui diminuent de beaucoup la faute quand elles ne l'annulent pas entièrement. Ces justifications sont surtout faciles quand il s'agit d'un crime commis envers un Infidèle, ou avec son concours. En voici un exemple qui, pour drôle qu'il est, n'en est pas moins authentique et probant.

On sait que la viande de porc est interdite aux mahométans. Un particulier en ayant fait servir à un Turc qu'il traitait, celui-ci lui demanda si ce n'étaient pas des morceaux de lard qui se trouvaient dans le plat; sur sa réponse affirmative il ajouta: "Cette viande nous est défendue, mais si vous voulez m'affirmer que ce lard est de la chair de mouton, j'en mangerai sur votre bonne foi, et j'en croirai plutôt vos paroles que le témoignage de mes yeux."

Enfin une des bases de leur religion même, leur permet d'éluder en maintes circonstances les rigueurs de la loi: le fatalisme. Sur ce point comme sur tant d'autres le Coran est plein de contradictions, il admet d'une part les châtiments et les récompenses de l'au-delà. Qui dit récompense, dit qu'on peut la mériter, ce qui n'est possible qu'en reconnaissant la liberté humaine.

On trouve en effet dans le Coran une cinquantaine de versets ayant trait au libre arbitre: cinquante sur six mille! D'autre part, si le Dieu de Mahomet, comme celui de l'Évangile est omnipotent et prescient, il ne permet pas à l'homme de faire indifféremment le bien et le mal, et l'on assiste à cette étrange anomalie de voir un dieu qui ne devrait être que bonté et grâce, contraignant sa créature à commettre un acte qu'elle sait répréhensible et qu'elle ne peut éluder.

C'est là que les saines doctrines du christianisme montrent leur supériorité. Que ne penserions-nous pas d'un dieu qui, ayant défendu au premier homme de manger du fruit défendu, lui aurait en quelque sorte mis la pomme dans la bouche, et l'aurait ensuite durement châtié!

Certains auteurs ont nié ce fatalisme; M. de Castries entre autres, voit entre les Kadaristes (1-118) et les Djabarites (2-118) la même différence qui sépare les Molinistes et les Thomistes, et il attribue la réputation de fatalistes faite aux mahométans "A la fausse idée qu'on se fait de la vertu qui est la caractéristique de l'islamisme, et d'où lui vient son nom, Islam." Le même auteur attribue à l'expression mektoub, (c'était écrit), le même sens qu'à la splendide prière chrétienne: Fiat voluntas tua. Il nous permettra de lui faire observer qu'un chrétien ne se servira jamais de ces paroles dans les circonstances où les musulmans emploient leur formule de "résignation". Le Turc qui lève son yatagan sur le crâne de l'Arménien, hurle: "Tu vas mourir, c'est écrit!" et sa malheureuse victime, sans défense, tombant à genoux, élève son âme vers Dieu et balbutie: "Seigneur que votre volonté soit faite!" Il n'y a que cette seule différence.

L'on peut encore opposer à ceux qui nient le fatalisme dans l'Islam la rapide et effrayante extension de l'Empire arabe. Si le fanatisme en effet fut une des grandes forces des armées musulmanes, n'était-il pas inspiré par cette unique réflexion du soldat qui s'élançait sur le champ de bataille: "Si je dois mourir je mourrai: c'est écrit!" "Malheur au musulman qui reste à son foyer plutôt que d'aller combattre! Il n'évitera pas la mort, car le terme de sa vie est fixé" (Coran). Le soldat chrétien, lui, en s'enfonçant dans la mêlée, et en frappant d'estoc et de taille, pensait: "Si je meurs, que mon sang profite à Dieu!" Et aujourd'hui que sont heureusement terminées ces horribles guerres et tueries religieuses, le soldat mourant s'écrie: Pour ma patrie! Le musulman n'en a qu'une: le Coran. L'idée religieuse comme nous le disions déjà a anéanti toutes les autres: les soldats turcs ne se battent point contre les ennemis du Sultan, mais contre les Infidèles.

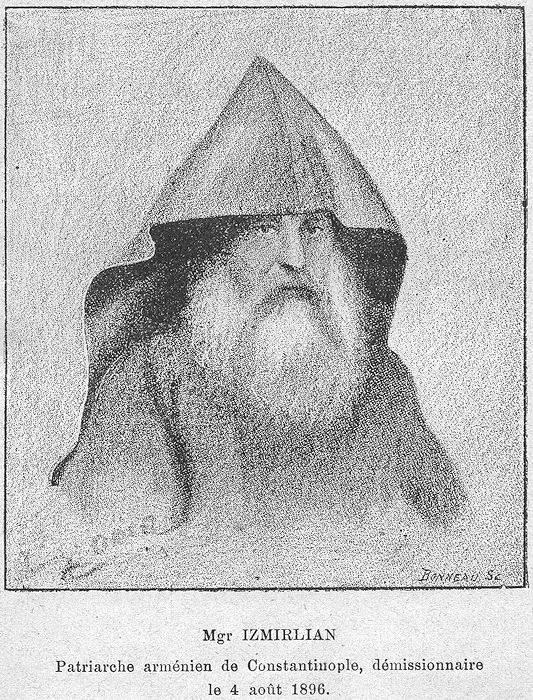

Puisque nous avons été amené à parler de la différence de sentiments des chrétiens et des musulmans, nous allons esquisser dans ses grandes lignes la physionomie religieuse de la nation arménienne. Elle est en majorité attachée à une confession chrétienne spéciale, qui forme l'Église arménienne. A la tête de cette Église se trouve le Catholicos, patriarche élu par le peuple lui-même. Depuis la division de l'Arménie en trois parties: russe, turque et persane, le siège des catholicos se trouve en Russie, dans le monastère d'Etchmiadsine, au pied des pentes du Mont Ararat, dans la fertile vallée de l'Araxe. On l'a comparé à tort au pape de la religion catholique. Il n'est rien moins que cela. En effet, son élection par le peuple, sanctionnée par le tzar, en fait un simple fonctionnaire, auquel on n'attribue ni l'infaillibilité, ni même la direction absolue de l'Église. Il ne peut, en effet, prendre aucune décision sans l'assentiment des évêques, qu'il réunit en concile, et discutent avec lui de l'opportunité de telle ou telle réforme à introduire. Qu'on ne croie pas qu'il y ait une grande différence entre cette Église arménienne et les religions chrétiennes de l'occident: certains théologiens célèbres de l'Europe la rapprochent de l'Église anglicane par ses dogmes comme par sa forme. Comme elles, elle admet l'unité de Dieu, du même Dieu que le nôtre; comme elles, elle admet l'existence du Christ, mais elle réunit en une seule les trois personnes de la Sainte-Trinité: Le Fils comme le Saint-Esprit sont pour elle la même expression de Dieu. C'est ce que l'on appelle la doctrine eutychienne.

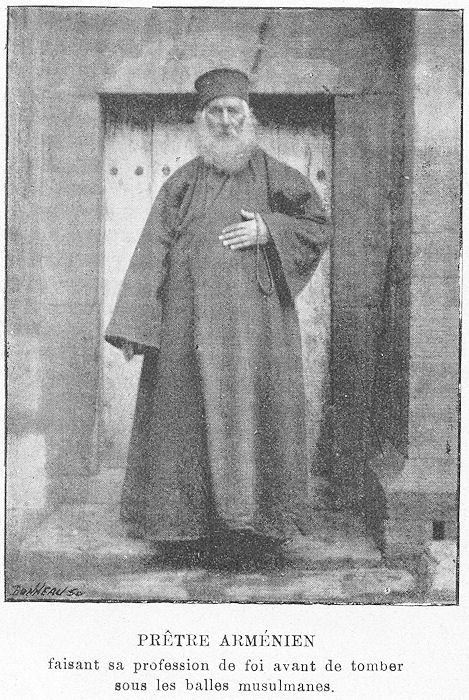

Comme la religion protestante, elle admet le mariage des prêtres — sauf celui des évêques. Leur hiérarchie diffère peu de celle de la religion grecque; au-dessous du patriarche viennent les archevêques, les évêques, les vartabieds ou docteurs, les prêtres séculiers et les moines.

Grâce à. son indépendance, cette Église arménienne a conservé plus ou moins intacte sa simplicité des premiers siècles, qui tranche étrangement avec le rituel mahométan. Elle a valu à ses adeptes une liberté relative quant à certains actes de la vie civile, comme le mariage par exemple. La loi musulmane ne s'occupe de cette institution qu'en tant que formalité religieuse régie par le Coran: les Arméniens sont donc sous ce rapport indépendants de la loi turque.

"Les conditions requises pour le mariage des Fidèles ne regardent nullement les peuples qui ne sont pas favorisés de la grâce et de la lumière du Coran. Une infinité d'objets illicites pour nous ne laissent pas que d'être licites pour eux, tels que le vin, le porc, la musique, la danse, etc." (Code musulman).

En principe, et à moins de circonstances graves, ils baptisent leurs enfants le dimanche, et avec le cérémonial suivant: la sage-femme porte l'enfant à l'église et le tient sur ses bras pendant que le prêtre récite une partie de la liturgie. Ou déshabille l'enfant, et on le plonge dans l'eau. Le parrain le prend ensuite, pendant que le prêtre tout en priant tord des brins de coton blanc et de soie rouge, de façon à obtenir un cordonnet qu'il passe autour du cou de l'enfant. Ce cordon est le symbole du sang et des larmes de Jésus-Christ crucifié. Le prêtre oint ensuite le corps avec les saintes huiles en prononçant les paroles sacramentelles. La cérémonie terminée, le parrain emporte l'enfant à sa mère, qui généralement n'assiste pas au baptême.

Une autre habitude consiste à attendre le jour de Noël pour baptiser les enfants nés depuis le commencement du mois de décembre. Le jour du baptême des enfants est, comme chez nous, l'occasion de réjouissances, moins bruyantes cependant que celles qui accompagnent la circoncision des jeunes Turcs.

L'Église arménienne définit par mariage: l'union solennelle de deux personnes capables d'un consentement valide, sans distinction de condition sociale, de classe ou de rang.

Tous les mariages se font sous le régime de la séparation de biens, la femme ayant même droit au bénéfice de son travail après l'union. La séparation de corps légale est chose inconnue, mais le divorce est établi, et l'époux au préjudice duquel il est prononcé, surtout en cas d'adultère, ne peut plus se remarier. Il en est de même de celui qui est atteint d'une infirmité corporelle grave.

La célébration du mariage, qui ne peut avoir lieu qu'en présence des deux époux, est précédée de solennelles fiançailles, où la cérémonie définitive est déjà ébauchée.

L'union ne peut se faire entre parents jusqu'au cinquième degré, de même qu'entre personnes de religion différente. Néanmoins si l'un des conjoints vient à changer de religion, le mariage n'est pas annulé, l'Église admettant la possibilité pour l'autre de ramener au bien celui qui a abjuré. Ces restrictions religieuses ne sont appliquées qu'aux musulmans, l'Église donnant sa bénédiction à un mariage dont une des parties appartient à une secte chrétienne quelle qu'elle soit.

Les prêtres pouvant se marier, le voeu de chasteté n'est point un empêchement au mariage.

Une coutume qui nous paraît bizarre, c'est le mariage de deux personnes qui ne se sont jamais vues (1-124). Nous avons bien chez nous les mariages par correspondance et par agences, mais néanmoins avant de prononcer le "oui" sacramentel, nous avons la ressource de jeter un coup d'œil sur celui ou celle qu'on nous destine. En Arménie ce n'est pas le cas! Par une singulière assimilation des mœurs arabes, les femmes et jeunes filles sont la plupart du temps voilées, et n'ont pour ainsi dire aucun commerce avec les hommes dont elles vivent séparées. Il faut que ceux qu'on veut marier s'en rapportent à leurs parents. Quand les mères se sont arrangées entre elles, elles mettent leurs maris dans la confidence. Ensuite la mère du jeune homme, accompagnée de deux jeunes amies et d'un prêtre se rend chez la jeune fille et lui présente une bague de la part de son fiancé. Celui-ci paraît alors et le prêtre, unissant les mains droites des deux futurs, prononce et bénit leurs fiançailles. On offre des rafraîchissements et la fête de famille commence. Il n'est pas rare de voir des enfants fiancés à deux ou trois ans. Deux femmes en espérance se promettent même ceux qu'elles mettront au monde, et s'il arrive qu'ils soient de sexe différent, ils sont fiancés dès leur naissance.

Après l'acte solennel de la remise de la bague, si le garçon reste célibataire, il est obligé d'envoyer à sa fiancée, chaque année pour la fête de Pâques, un costume complet, selon sa condition.

Trois jours avant la date fixée pour la cérémonie nuptiale, la famille du fiancé envoie à celle de sa future tous les éléments d'un copieux banquet, auquel les deux familles réunies prennent part, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.

La veille, l'époux envoie à celle qu'on lui a choisie pour femme sa toilette de mariée. Celle-ci en fait autant de son côté.

Rien de curieux comme la cérémonie elle-même: Monté sur un de ces jolis chevaux dont l'Arménie est très riche, le jeune homme va chercher sa fiancée. Celle-ci, toute prête, s'élance à son tour sur un cheval. Elle est entièrement voilée de blanc et tient à la main l'extrémité d'une longue ceinture dont le garçon, couronné de gaze du plus vif incarnat, tient l'autre bout. Un joyeux cortège de parents et d'amis, tous à cheval, avec un cierge à la main, suit l'heureux couple, qui se rend à l'église. (1-125) Arrivés au pied du maître autel les époux se joignent et unissent leurs fronts sur lequel le prêtre appuie le livre des Évangiles, pendant qu'on lit aux époux les obligations de chacun d'eux. S'adressant ensuite au mari, il lui demande s'il sera le "maître ou protecteur de sa femme", et à la femme si elle sera "obéissante et dévouée à son mari ". Sur leur réponse affirmative il les unit en plaçant la main droite de l'un dans celle de l'autre, et le mariage est consommé. Après avoir entendu la messe, le cortège retourne dans le même ordre au domicile de la jeune épouse où les "noces" durent trois jours.

Détail piquant: la première nuit des noces, le mari se couche le premier et sa femme le déshabille, en restant toujours voilée. Ce n'est que le lendemain qu'elle peut rester sans voile devant son nouveau seigneur et maître.

M. Tavernier, dans les relations de ses voyages en Orient, nous apprend de quelle étrange manière certaines familles arméniennes procèdent aux funérailles de leurs membres décédés: dès qu'une personne a rendu le dernier soupir, un croque-mort apporte un pot d'eau bénite, et la mélangeant dans de l'eau naturelle, il en remplit un baquet dans lequel il lave le mort. (1-126) Cet homme s'appelle pour cela Mordichou, et la répulsion qu'il inspire au peuple peut être comparée à celle que nous éprouvons pour les bourreaux. Il n'est pas payé, et doit se contenter de ce que le mort porte sur lui à son décès, bijoux ou vêtements. On procède ensuite à la toilette mortuaire, et on enferme le cadavre dans un sac de toile neuve. Les prêtres viennent le chercher et ils l'emportent a l'église, accompagnés des parents et amis du défunt, qui tiennent tous un cierge allumé à la main. On laisse le corps devant l'autel, entouré de cierges, toute la nuit: c'est la veillée funèbre. Le lendemain on dit la messe à l'issue de laquelle le corps est amené, avec le même cérémonial, devant la porte de l'évêque du lieu. Celui-ci récite un pater. Huit ou dix pauvres enlèvent le sac et le portent au cimetière où le prêtre jetant par trois fois de la terre dans la tombe prononce ces paroles: "Tu es venu de terre et tu retourneras en terre; demeures-y jusqu'à ce que Notre Seigneur vienne."

Il y a ensuite table ouverte au domicile du défunt, non seulement pour ceux qui l'ont accompagné, mais même pour les étrangers à la famille. Si la famille est riche, ces festins durent sept jours, et sont surtout offerts aux pauvres.

Les suicidés ne sont point enterrés religieusement: on les sort de chez eux par un trou pratiqué dans ce but dans la muraille, et on les porte en terre sans aucune cérémonie.

Une autre coutume religieuse, empruntée évidemment aux Arabes, c'est celle de retirer ses chaussures ou de les recouvrir de babouches avant d'entrer à l'église.

Comme on le voit, il y a une grande analogie entre les cérémonies de l'Église arménienne et les nôtres. Elles sont encore aujourd'hui ce qu'elles étaient aux IIe et IVe siècles, malgré les infâmes persécutions dont les chrétiens ont été les victimes.

Après les adeptes de l'église arménienne, viennent les Arméniens catholiques, au nombre de 200'000 environ. Ces derniers se subdivisent encore en deux parties: les uns, unis à Rome, reconnaissent l'infaillibilité du Pape; les autres, comme les vieux catholiques d'Allemagne ou de Suisse, ne le considèrent que comme le chef de la hiérarchie religieuse. Ce sont les moins nombreux.

Enfin les Arméniens protestants, une centaine de mille environ, forment le troisième groupe. Ce sont des prosélytes de missionnaires anglais ou américains, très nombreux en Arménie, où ils rendent de précieux services.

Il faut d'ailleurs signaler le fait que chaque religion est largement représentée dans ce pays constamment déchiré par des luttes religieuses. Missionnaires catholiques ou protestants rivalisent de zèle pour maintenir dans leurs croyances ces populations terrorisées par l'intolérance turque, et leurs efforts, joints aux profondes convictions de la nation, expliquent comment elle a pu conserver, sans rien perdre de ses austères principes, l'antique religion, précieux dépôt légué par les ancêtres.

On a dit, et il est malheureusement vrai, que les Arméniens chrétiens de sectes différentes, étaient peu unis entre eux. Cette désunion, qui n'entraîne du reste aucun conflit bien grave, cesse tout à coup quand s'élève menaçante la clameur des farouches sectaires du Coran. Réunis sous le même drapeau, la croix du Christ, ils luttent tous ensemble, et ensemble tombent, martyres solidaires d'une foi inébranlable.

CHAPITRE II

Un parallèle.

Si grande que soit la différence qui sépare les religions chrétienne et musulmane elle ne saurait âtre comparée à celle qui existe entre les mœurs des deux races qu'une aveugle destinée a mis en présence dans la Turquie d'Asie. Autant les Arméniens ont gardé indemnes de tout contact les doctrines sacrées de leurs pères, autant ils sont restés étrangers à l'influence malsaine des mœurs turques.

Certains auteurs, et non des moindres, affirment encore de nos jours que la réputation de débauche, de licence et d'immoralité faite aux sujets du Sultan est l'œuvre de chrétiens fanatiques, une calomnie sans fondement, en désaccord complet avec les saines prescriptions de la religion mahométane.

Il est vrai que si les peuples orientaux se laissaient strictement guider par les règles édictées par le Prophète, leur morale pour être différente de la nôtre, n'en serait pas plus mauvaise. Mais quel écart entre ce qui devrait être et la réalité!

Pour s'en convaincre il n'y a qu'à parcourir les pages impartiales publiées par les voyageurs qui ont traversé la Turquie. Tous sans exception, avec plus ou moins de détails, avec plus ou moins d'indignation, suivant les contrées parcourues, et les classes de la population étudiées, sont unanimes à reconnaître que l'état moral actuel de l'empire turc est descendu à un tel degré qu'on le peut considérer comme le précurseur d'une ruine prochaine: dernier acte d'une vie aux honteux épisodes, dont les pages de gloire ne sauraient faire oublier les longues turpitudes.

Sous un air de gravité et d'austérité même qui ne les abandonne guère en public, les Turcs cachent des instincts de dépravation plus développés que ceux non seulement des nations occidentales, mais encore de nombre de races de l'Orient. Sous le couvert d'une religion à l'aspect rigide ils donnent libre carrière à tous les mauvais sentiments qui s'agitent dans l'âme des ignorants et des paresseux. Nulle part plus que chez eux le culte du far niente n'est poussé à un tel degré. Mélancoliques par nature, contemplatifs par religion, ils ne font rien pour secouer la torpeur qui semble avoir envahi leur race, et seuls le fanatisme ou la soif du pillage les en peuvent faire sortir.

Bien différent de l'homme public est le Turc en particulier. Dès que les tentures du harem les dérobent aux yeux de leurs semblables, commence pour eux la véritable existence, celle à laquelle ils consacrent et leur intelligence et leurs richesses. Déguisant comme les anciens Grecs leurs abominations sous le terme d'amour platonique, ils se livrent à de honteuses saturnales que la plume ne saurait décrire. La femme n'est pour eux qu'un instrument de plaisir. Légitime ou non elle ne joue dans leur vie aucun rôle, à moins que leur situation, ne les mettant en vue, elle n'en usent pour sortir de la relégation forcée que leur impose leur mari. La quasi-captivité à laquelle elles sont réduites, et l'oisiveté dans laquelle elles vivent ne peuvent faire naître en elles que de mauvais désirs. Les argus préposés à leur service par la jalousie des maris ne font qu'accroître chez elle ce besoin de liberté inhérent à tout être et qui les pousse aux pires excès. Combien d'exemples fournit à l'appui de notre opinion l'histoire ottomane elle-même? Combien de sultans ou grands de l'empire ont dû aux intrigues féminines une mort violente et prématurée!

On ne saurait croire à quels honteux trafics donne lieu la facilité avec laquelle on obtient le divorce dans ce pays où la polygamie devrait le rendre presque inutile. Une femme de bonne mine est-elle mariée à un Turc dans une situation précaire, aussitôt nombre de richards se la disputent à coups de livres. Des matrones ne vivent que de cette triste besogne: mandataires des "hommes à sac," elles vont trouver la frivole beauté et lui font la proposition d'échanger son sort misérable contre l'existence la plus heureuse et la plus dorée. Séduite par leurs alléchantes promesses et par les riches cadeaux dont elles sont en général accompagnées, la malheureuse cède au plus offrant. Elle intente une action en divorce à son mari; son nouveau protecteur achète de faux témoins qui déclarent que sa vie est intenable, qu'elle est battue, privée de soins, etc.; le Cadi, acheté lui-même, prononce le divorce et condamne même le mari à lui restituer sa dot. Des cas de ce genre sont très fréquents et le seraient sans doute bien davantage si les femmes n'étaient pas contraintes de ne sortir que voilées.

Il ne faudrait pas croire que la classe riche de la population seule a des mœurs aussi dissolues. Les ouvriers, auxquels leur situation de fortune ne permet pas d'avoir un harem, profitent des facilités accordées par la loi pour changer de femme le plus souvent possible, sans parler des autres vices qu'ils trouvent moyen de satisfaire en dehors de chez eux.

L'amitié n'existe guère chez les Turcs. Peu communicatifs ils n'ont point cette liberté d'esprit que l'on rencontre chez les peuples civilisés. Ils n'éprouvent point le plaisir de converser avec leurs semblables si ce n'est pour leurs affaires ou leurs discussions religieuses. D'un tempérament apathique, ils se disputent rarement, mais lorsqu'ils se mettent en colère, leur raison sombre dans leur fureur.

Leurs insultes s'adressent plutôt aux morts qu'aux vivants, et l'on remarque dans leur histoire, qu'ils ont toujours eu une tendance à profaner et à souiller les cimetières des villes qui tombaient en leur pouvoir. Nous retrouverons ces sales instincts dans la dernière partie de cet ouvrage, et nous les verrons se livrer dans les églises et cimetières chrétiens à des actes immondes qui nous forcent à les envisager comme de vrais pourceaux.

Leur idéal artistique et intellectuel est nul: leurs édifices et leur littérature en sont la preuve. Leur civilisation est celle des temps de la barbarie. Écoutez M. de Chollet (1-135) qui leur est pourtant si sympathique: "Volontairement réfractaires et enlisés dans la routine la plus tenace, les Turcs ont, pendant de longues années, refusé de s'assimiler les nouveaux progrès de la civilisation. Ils se sont de la sorte tellement mis en arrière, que l'évolution pacifique du commerce et de l'industrie qui a eu lieu en Europe d'une façon si complète depuis un demi-siècle, parait ne devoir se produire chez eux qu'après un bouleversement absolu de l'organisation actuelle."

Leur armée est, paraît-il, bien disciplinée. C'est possible. Mais si tous les officiers en sont aussi ignares que ceux que nous dépeint M. de Chollet, qui, frais émoulus de Galata-seraï (1-136) ignoraient absolument l'art de la photographie — en 1892 — et affirmaient que "sur un papier Eastmann enfermé dans le châssis à rouleaux sans qu'on ait auparavant développé les clichés" se trouvaient déjà visibles les vues photographiées, elle nous parait peu brillante et légèrement en retard sur les troupes mêmes du Négus d'Abyssinie.

En un mot, et en faisant des réserves pour les rares exceptions qui peuvent s'y trouver, et qu'une éducation européenne a fait sortir de cet abîme d'ignorance et de crétinisme, le tableau que nous présente la société turque actuelle, est peu fait pour lui attirer les sympathies.

Ce sont bien toujours les mêmes barbares qui brûlèrent la bibliothèque d'Alexandrie, ennemis de tout ce qui est art, science ou littérature, et auxquels la lecture du Coran tient lieu de toute autre culture.

L'histoire moderne est remplie de preuves de leur duplicité. La même fourberie qu'ils déploient en politique, ils la déploient en affaires. (2-136) Un de leurs proverbes les dépeint comme ils sont: "Il faut baiser la main qu'on n'est pas maître de couper."

A côté des Turcs proprement dits, l'Islam compte encore en Asie Mineure des adeptes d'autres races. Nous en signalerons deux qui se trouvent mêlées aux provinces arméniennes, et qui ont joué un rôle prépondérant dans les massacres de 1895-96.

Sortis du Caucase où ils vivaient dans un état de sauvagerie semblable, au XIXe siècle, à celui des Huns ou des Mongols au VIe et VIIe siècles, les Tcherkesses ont envahi peu à peu les riches vallées de l'Asie Mineure. Race superbe et vigoureuse, ils s'y sont installés, non seulement sans récriminations de la part de la Porte, mais encore encouragés par elle. De vastes territoires leur furent abandonnés, notamment aux environs du lac Sapandja; on les a dispensés d'impôts pendant de longues années, et il est probable que la plupart d'entre eux ignorent la signification même de ce terme. Parlant une langue spéciale, ils ne se lient pas avec les populations indigènes. Cultivateurs pour la forme, ils vivent de deux choses: les rapines et exactions, le vol main armée sur les routes, et ... la vente de leurs filles. Ces dernières dont la réputation de beauté est universelle, sont l'objet d'un commerce très actif. Chaque année nombre d'eunuques et de vieilles matrones viennent débattre avec les parents les cours du marché. La marchandise est tarifée: les plus belles valent vingt-cinq ou trente livres turques (de 575 à 690 francs). Emmenées par leurs acquéreurs, elles sont revendues aux riches pachas, et vont faire l'ornement des plus luxueux sérails. Il est juste d'ajouter que ces jeunes tilles préfèrent cette vie de luxe et d'oisiveté à la misère de la maison paternelle, et que leur précocité et leur intelligence leur permettent de prendre facilement un grand ascendant sur les pachas ramollis.

Les hommes eux-mêmes sont recherchés pour leur force, leur adresse et leur belle prestance: ils font de fort beaux officiers du palais.

Différents des Tcherkesses, au moins par la beauté physique, sont les Kurdes, dont la bestiale physionomie les a fait comparer par M. Duhousset à "des animaux carnassiers".

Descendant des Mèdes, des Arabes, des Tartares, avec leur barbe hirsute, leurs épais sourcils, leur turban généralement de travers et leurs habits sales retenus par une longue ceinture garnie d'un véritable arsenal, ils personnifient le guerrier sauvage dans toute sa férocité.

Tandis que le centre d'origine de la population, arménienne se trouve an pied de l'Ararat, celui des Kurdes est plutôt sur le plateau de Van. Leurs villages, accrochés aux flancs escarpés des montagnes, sont de véritables repaires d'où ils peuvent à loisir fondre sur ceux de la plaine, et sur les cultures des vallées. La zone qu'ils occupent s'étend environ sur une largeur de 300 kilomètres et sur une longueur de plusieurs milliers. Ils en sont les maîtres incontestés, malgré la protection que le Sultan étend soi-disant sur les peuplades chrétiennes qui vivent dans, la même région.

Leur caractère rancunier est souvent cause de "vendettas" terribles, appelées du nom de bysäk (tu me paieras ça). Mais leur rapacité, leurs instincts de sordide avarice leur font souvent oublier leur vengeance: ils la vendent pour de l'argent comptant. Le prix varie, bien entendu, suivant la gravité du cas: une oreille coupée vaut cinquante francs, les deux oreilles, cent cinquante, un bras cinq cents, et le prix de la vie d'un homme varie entre deux cents et quinze cents francs.

Leurs femmes, quoique musulmanes, ne se voilent pas la face, elles sont en général beaucoup mieux que les hommes, bien que leur expression ait toujours quelque chose de dur. L'homme respecte la femme et lui laisse une assez grande part dans la vie commune. Celle-ci est d'ailleurs beaucoup plus honnête que la femme turque: elle aime la vie sauvage et la liberté, et les jeunes filles ne consentiraient jamais à suivre les pourvoyeurs de harems.

Quelques-uns d'entre eux, enrichis par le pillage, possèdent d'immenses fortunes, et vivent en grands seigneurs. Ils commandent à une véritable armée de brigands qui, au moindre signe sont sur pied, prêts à les suivre dans leurs expéditions sanglantes.

Ce sont ces chefs qu'Abduhl-Ahmid II, (est-ce par crainte, est-ce dans un but prémédité?) appela à Constantinople et combla d'honneurs. On se rappelle encore la typique promenade qu'ils firent dans les rues de Stamboul: en sortant du palais, au nombre d'une quinzaine, ils traversèrent toute la ville, pénétrant dans les boutiques et les bouleversant pour chercher ce qui pouvait leur être le plus agréable. Lorsque chacun avait fait son choix, ils sortaient sans payer, au grand ébahissement du marchand qui protestait en vain contre ce sans gêne. Il est vrai que derrière eux, à quelques mètres, une dizaine d'officiers turcs les suivaient et, montrant de loin aux boutiquiers des bourses d'argent, leur faisaient signe de se taire.

Quand les Kurdes étaient partis, un officier turc allait payer leurs dépenses.

C'est à la même époque que deux européens furent enlevés par eux en plein jour, à Constantinople, fait que les journaux ont signalé et qui a été l'objet d'une intervention diplomatique.

Voilà à grands traits esquissées les mœurs et coutumes de gens dont le Sultan a fait dernièrement des régiments réguliers, cantonnés en Arménie, sous le commandement des Hussein-Agha et Cie. Ces régiments portent même le nom du Sultan, Hamidjé, et ils ont été pourvus de l'armement complet, comme les autres troupes. Ce fait seul est une charge écrasante pour Abduhl-Ahmid; il est impossible qu'il n'ait pas pris cette mesure dans le but de s'assurer le concours de ces hordes sauvages pour perpétrer les ignominies qu'il préparait, et qui n'ont en effet commencé qu'une fois cette transformation terminée.

Qu'on nous permette maintenant de reproduire l'opinion émise par M. Leroy-Beaulieu, l'économiste distingué, sur la nation arménienne. Nous la tirons de la remarquable conférence prononcée par lui le 9 juin 1896 à l'hôtel des sociétés savantes, à Paris: "La question du nombre n'est pas tout: il y a des races qui jouent dans le monde un rôle fort supérieur à leur masse, à leur force numérique, et j'ose dire que les Arméniens sont de celles-là. Ils sont appelés à être en Orient, dans l'Asie occidentale, un des ferments du progrès. Comme le Grec dans la partie occidentale de l'Asie Mineure, l'Arménien dans la partie orientale représente le facteur le plus civilisé ou le plus civilisable de l'Orient. Si jamais la civilisation qui avait fleuri autrefois dans ces contrées reculées et qui, depuis les invasions musulmanes, en a disparu, si jamais la civilisation européenne chrétienne doit y refleurir de nouveau, ce sera en grande partie, soyons-en sûrs, grâce à cette virile race arménienne."

Si nous avons tenu à mettre en lumière cette manière de voir si enthousiaste, c'est que nombreux sont les auteurs qui nous disent le contraire. Et c'est vraiment un triste spectacle que celui de ces malheureuses populations dénigrées et bafouées par des coreligionnaires, par des Européens qui affectent de ne pas vouloir comprendre l'impossibilité absolue où elles sont d'affirmer au grand jour leurs qualités et leurs mérites. On les a traités de voleurs, de menteurs, de juifs de l'Orient; on leur a attribué en partage les pires défauts et les plus honteux vices; on nous les a dépeints comme lâches, couards, mous, avares, etc.

Écoutez ce qu'en dit M. de Chollet par exemple: "Quoi d'étonnant après cela qu'au milieu des peuplades si courageuses et si fières qui les entourent" (1-142) de toutes parts, ils fassent tache en Asie par leur couardise et leur lâcheté, leur fourberie, leur duplicité éhontée? Habitués à ramper, ils ne savent plus lever la tête; écrasés sous un joug permanent, leur échine s'est pliée à toutes les bassesses. Longtemps contraints pour vivre d'exécuter les travaux les plus difficiles, les métiers les plus répugnants, ils y ont acquis, avec des qualités toutes particulières de finesse et de rouerie qui ont souvent fait leur fortune, un manque complet de sens moral, qui ne laisse au voyageur, après un long trajet dans leur pays, qu'un sentiment de profond mépris pour leur race tout entière.

Jaloux les uns des autres autant qu'il est possible de l'être, et ne manquant aucune occasion de se nuire, profondément divisés par d'antiques rivalités, ils n'ont jamais su se chercher, se réunir, pour opposer quelque résistance à leurs oppresseurs ou tâcher d'améliorer leur situation. Fort riches dans les villes, atrocement malheureux dans les campagnes, ils ne s'apportent mutuellement aucun secours, et le gouvernement ottoman a pris une peine inutile en leur interdisant le port des armes: ils ne sauraient vraiment s'en servir." (1-144) C'est un lieutenant de l'armée française, un enfant de la nation chevaleresque entre toutes qui, en 1891-92, a écrit ces lignes. C'est tout ce qu'il a trouvé dans son cœur d'homme et de soldat en faveur des opprimés. Encore n'a-t-il pas l'excuse de l'ignorance. Son ouvrage, d'une précision remarquable, nous montre que l'histoire de l'Arménie lui est familière; il connaît les révoltes contre les oppresseurs qui sans cesse se disputaient cette facile proie; il connaît les souffrances endurées et les vicissitudes traversées; il connaît les jours glorieux de l'Arménie indépendante; et, à l'aspect des ruines et décombres qui l'environnent, à l'ouïe des plaintes des malheureux qui lui disaient: "Vous êtes Français, dites à la France de faire pour nous quelque chose" il n'éprouve qu'un sentiment de mépris pour la race tout entière!

N'y a-t-il pas là un rapprochement assez bizarre à faire entre cet état d'esprit et ces mots attribués au prince Lobanoff, répondant à un personnage anglais qui lui demandait: "Pourquoi ne prenez-vous pas le reste de l'Arménie?" — "Nous voulons bien prendre l'Arménie, mais quand il n'y aura plus d'Arméniens."

Et quand M. de Chollet, faisant allusion à cette mesure inique qui laisse les Arméniens sans aucune défense au milieu de fanatiques armés, dit que cette mesure était inutile, parce qu'ils ne sauraient se servir de ces armes, a-t-il oublié que cette prescription fait partie de celles de la loi sacrée qui ont trait aux Infidèles sujets des Sultans? a-t-il oublié le traité de Paris de 1856, où devant les représentations des puissances le Sultan dut mettre sous ce rapport les chrétiens au même rang que ses autres sujets? A-t-il oublié la conférence des puissances à Constantinople en 1877 et le congrès de Berlin, où lord Derby, seul de tous les délégués, s'opposa à ce qu'on laissât les Arméniens armés? Et la décision rendue à la même époque, par le Sheik-ul-Islam à l'instigation du Sultan et de l'Angleterre qui interdit sans recours possible l'armement des chrétiens?

Combien de fois ces malheureux ont-ils demandé que sous ce rapport comme sous les autres on fasse preuve à leur égard d'un peu d'égalité? Ils ont donné trop de preuves de leur vaillance pour parler de lâcheté et de couardise; il est possible que sous le régime perpétuel de la terreur où ils vivent, une défaillance morale ait envahi leurs esprits et atrophié leurs sentiments. Mais l'on peut être sûr qu'à la première étincelle, qu'au moindre rayon d'espérance et de liberté, ils reprendront la place à laquelle ils ont droit et dont on essaie en vain de les chasser.

Le tableau que M. Amédée Joubert (1-147) nous présente est plus réjouissant: "Tout dans les Arméniens des campagnes annonce la bienveillance et la douceur. C'est vraiment parmi eux qu'on trouve la a simplicité patriarcale et l'heureuse innocence des premiers âges. L'épouse tendre et soumise ose à peine lever les yeux sur son époux; elle rougirait d'adresser la parole à tout autre que lui, la fille ne s'assied jamais en présence de son père, et le vieillard n'a besoin que d'un regard pour faire comprendre sa pensée et pour être obéi à l'instant. Transplantés dans les villes, les Arméniens perdent sans doute plusieurs de ces précieuses qualités. Toutefois il faut dire qu'ils montrent beaucoup d'intelligence et de probité dans le commerce."

Un fait indéniable, c'est que partout on les Arméniens se sont établis comme commerçants ou industriels, ils ont prospéré. Race très sobre, leur frugalité conserve ce qu'acquièrent leurs capacités. Ils savent plier à cent applications diverses une intelligence active et flexible, et leur génie commercial ne les a jamais obligés à s'écarter des règles de l'honneur et de la justice.

Bien bâtis en général, bruns, le regard vif, le nez aquilin, leur physionomie est agréable. Leurs femmes surtout ont un type de beauté régulière et délicate pleine de charmes; coiffées d'un petit bonnet elles laissent généralement leurs cheveux flotter sur leurs épaules, et les piécettes de métal, passées aux chaînes d'or qu'elles portent autour de leur cou et aux poignets ornent très originalement leur simple costume: petite veste courte et pantalon bouffant retenu par une ceinture moirée.

La description que M. Fontanier fait d'une école arménienne et du caractère des enfants, mérite d'être reproduite: (1-150) "J'eus l'honneur de faire une visite à l'évêque arménien, et le trouvai occupé à instruire une quantité d'enfants; l'école se tenait dans un vaste appartement décoré suivant l'usage des portraits de l'empereur et de l'impératrice de Russie, que les schismatiques sont portés à considérer comme leurs légitimes souverains. Un grand crucifix en bois était placé au milieu de la salle remplie d'enfants accroupis sur leurs genoux. Le maître employait la méthode généralement suivie dans le pays, quelle que soit la religion; il les faisait lire tous ensemble, et s'apercevait facilement des fautes qu'ils pouvaient commettre. J'ai observé que les enfants participaient du caractère grave de leurs parents; ils ne montraient pas cette pétulance, cette vivacité que l'on voit dans nos écoles; je crois que la cause en est dans le mode d'éducation domestique. Jamais chez eux on ne leur fait mystère d'aucune chose, on leur parle comme à des hommes faits; il s'ensuit qu'ils ont plus de jugement et de réflexion..."

En admettant même que les Arméniens soient de beaucoup inférieurs aux nations civilisées, (et nous ne le pensons pas!) n'y a-t-il pas un frappant contraste entre leur manière de vivre et celle de leurs oppresseurs? Ne forment-ils pas, sur ces plateaux de l'Asie Mineure, comme un îlot où se serait réfugié tout ce qu'il y a de moins mauvais dans cette diversité de peuples et de races? Et n'est-il pas reposant de penser que là-bas, si loin de nous, il y a un coin de terre où l'on pense un peu comme nous, où l'on vit de notre vie, et où l'on compte sur nous?

L'égoïsme a-t-il donc si profondément ancré ses racines dans nos cœurs pour ne nous faire voir dans les malheureux qui nous implorent, que les mauvais côtés de leurs institutions et mœurs nationales? Nous ne le pensons point, et croyons au contraire que l'Europe montrera enfin qu'elle n'est point si décrépite que le Sultan la dépeint à ses sujets, et que l'Islamisme, si puissant soit-il, aura encore à compter avec les principes humanitaires de la Chrétienté.CHAPITRE III

D'une littérature qui aurait eu de l'éclat.

Ce que nous savons déjà de la nation arménienne, soit comme histoire, soit comme situation intérieure, nous laisse supposer ce que nous allons rencontrer dans son développement intellectuel. On peut dire sans exagération que deux générations arméniennes n'ont jamais pu se succéder dans le calme et dans la paix; d'autre part les luttes religieuses ont de tout temps occupé les esprits. Ce sont là les deux grandes caractéristiques de la littérature arménienne, qui, malgré les circonstances exceptionnelles où ce pays s'est trouvé, a produit quelques belles œuvres dans ces deux domaines: histoire et religion.

Nous ne connaissons que bien peu de chose de la littérature primitive on se souvient en effet qu'en 1380, Tamerlan, après avoir ravagé l'Arménie, fit recueillir tous les manuscrits qui avaient échappé à l'incendie, et les avait fait enfermer dans un château-fort de Samarcande. Malgré l'affirmation d'un employé de la Compagnie des Indes qui prétendait au siècle dernier avoir pénétré dans ce château et y avoir vu les manuscrits, il est plus que probable qu'ils ont disparu dans un incendie quelconque: on n'en a plus aucune trace. Nous sommes donc obligés de nous contenter de ce que nous rapporte le grand historien Moïse de Khoren, et le vieil historien syrien Mar-Abas-Katina. Ils nous apprennent que les premiers rois arméniens, de Haik jusqu'à Aram, n'ont laissé d'autres vestiges de leurs règnes que ce qu'en ont conservé les chants populaires, recueillis ensuite dans les archives d'État, et rassemblés par les rois syriens. C'était une poésie essentiellement lyrique, vantant les vertus des princes et des rois, et c'est cette forme qu'elle a conservé dans la suite, même après la conversion de l'Arménie au christianisme.

Parmi les bribes qui nous ont été transmises par Moïse de Khoren, on peut citer la légende de Vahaken, fils de Tigrane Ier dont la beauté et la force sont chantées avec la poésie particulière aux peuples d'Orient:

"Les douleurs de l'enfantement étreignaient le ciel et la terre.

L'océan aux pourpres reflets était aussi en travail.

De son sein sortit un petit roseau vermeil,

Dont s'échappait de la fumée,

D'où jaillissaient des flammes.

Et de ces flammes un petit enfant naquit,

A la chevelure flamboyante,

Aux yeux brillants comme le soleil."

.....................................................Ces quelques vers donnent une idée de la perfection atteinte par les poètes arméniens, à cette époque barbare encore.

Artaxès mourant laisse échapper de ses lèvres ces mélancoliques regrets, pleins d'une poésie très douce:" Oh! qui me rendra la fumée de mon foyer?

Et le joyeux matin de Navassart? (1-154)

Et l'élan des cerfs, et la légèreté

Des biches? — Nous faisions retentir les trompettes;

Suivant l'usage des rois nous faisions résonner les tambours." (2-154)Le premier historien de l'Arménie est Mar-Abas-Katina, qui vivait sous le règne de Valarsace en 145 avant J.-C. Il a écrit l'histoire des rois d'Arménie et de Perse, ses contemporains. Après lui vint Rabnase, d'Edesse, au Ier siècle de notre ère. A la fin de ce même siècle, un prêtre du temple d'Anie laissa quelques mémoires sur les anciennes religions du pays, et en particulier sur les divinités adorées dans la province de Sinope. Plus tard on cite un certain Ardis, biographe plutôt qu'historien; Corobut, traducteur de l'histoire du persan Barname, et historien lui-même de Sapor, roi de Perse et de Khosroès, roi d'Arménie. De tout cela il ne nous reste rien.

La littérature arménienne commence en 406, après l'invention de l'alphabet arménien par un religieux nommé Mesrop, de Hatzik (province de Mousch). Le catholicos Sahak l'aida de tout son pouvoir dans ses recherches et lui procura les moyens de divulguer cette utile invention. Avant cette date il n'y avait que vingt-deux lettres araméennes, qui ne suffisaient pas à l'expression de tous les sons de la langue. Venue après l'introduction du christianisme, cette réforme ne contribua pas peu au développement intellectuel: Saint-Grégoire avait fondé de nombreuses écoles où l'enseignement se donnait en grec et en assyrien; à partir du Ve siècle, l'arménien devint véritablement la langue nationale. Dès 408, sous le règne de Wramschapouh, et avec son aide, Sahak et Mesrop fondent de nouvelles écoles, dont

la principale se trouvait dans la capitale du temps, Vagharschapat, où l'on préparait les maîtres d'école pour tout le pays. C'est de ces écoles que sortirent les premiers disciples de leurs fondateurs, appelés généralement les traducteurs aînés, comme par exemple Joseph, Ghéoud le prêtre, Eznik de Koulp, Corune le Superbe, Joseph de Paghna, etc. Ils traduisirent, sous la direction de leurs maîtres, la Bible et les écrits ecclésiastiques.

Comme de nos jours encore, il y avait en Arménie plusieurs dialectes: celui de la province Airarat, où le dialecte royal l'emporta sur tous les autres, et devint la langue littéraire. Cette langue ancienne est assez distincte de la langue actuelle. La langue "des lettres" dura jusqu'au milieu de ce siècle, quand se développa peu à peu la langue moderne.

"Les traducteurs aînés" avec leurs maîtres se dispersèrent dans tout le pays, ouvrirent des écoles, réunirent les meilleurs élèves et les envoyèrent à Alexandrie et à Athènes. Ces jeunes Arméniens restaient dans ces centres de la lumière intellectuelle sept ou huit ans et revenaient dans leur patrie, pour y enseigner ce qu'ils avaient appris. Ce dernier courant a donné les meilleurs écrivains du Ve siècle, qui constitue "l'âge d'or" de l'ancienne littérature arménienne. Les plus célèbres sont: Moïse de Khoren, Mambré, David l'Invincible, Gute, Élisée, Ohan Mandakouny, Ghasar Parpélzy, etc. Ce sont les "traducteurs cadets." Quelques-uns sont restés à Athènes et à Rome, comme par exemple Proeresius ou Parouïr, auquel Rome érigea une statue avec l'inscription suivante: "Regina rerum Roma, regi eloquentiæ." Un autre, David, a mérité le titre d' "Invincible philosophe" par ses discussions contre Pyrrhon et ses adhérents.

Les "traducteurs cadets " ont fait de nombreuses traductions des écrivains grecs, romains et alexandrins, particulièrement des œuvres d'Aristote, et nous leur devons en grande partie la conservation des théories sociales de ce dernier. Les branches de la littérature connues dans ces temps sont au nombre de trois: la poésie, l'histoire et la géographie, et la philosophie.

Grâce au zèle religieux la poésie païenne est tout à fait abandonnée. Toute la poésie est absorbée par les cantiques qu'on appelle "scharakan." Les plus célèbres "scharakans" appartiennent à St-Sahak, à Mesrop et à leurs disciples.

L'histoire est la partie la plus importante de l'ancienne littérature arménienne. Le premier historien arménien est Agathaghéghos "l'habile secrétaire" du roi Terdat, qui écrit l'histoire de la conversion des Arméniens au christianisme et les souffrances de St-Grégoire. Dans son livre nous trouvons les discours religieux de St-Grégoire. Le second fut un religieux assyrien, du couvent de St-Karapet (qui existe encore près de la ville de Mousch). Son livre contient l'histoire de la conversion et des guerres de Terdat contre les "habitants du Nord." Il nous démontre la lutte de la religion païenne, repoussée par le christianisme vainqueur. L'original de cet écrit étant destiné aux Assyriens, il est probable qu'il fut écrit en assyrien et traduit ensuite en arménien ou par l'auteur même ou par un "traducteur cadet". Le troisième historien est Pastos, de Byzance, religieux probablement d'origine grecque. Il raconte toute l'histoire des successeurs de Terdat jusqu'à la première division de l'Arménie entre les Perses et les Grecs. Il fait aussi l'histoire et la biographie des ascendants et des descendants de St-Grégoire. De tous les historiens arméniens de cette époque il est le seul qui parle du peuple, et décrive, un peu à la Zola, les mœurs du temps, du peuple, de l'aristocratie, des religieux, de la cour, etc. Korune écrit la biographie de Mesrop et l'histoire de la découverte des lettres arméniennes. Enfin arrive Moïse de Khoren, le "père des historiens arméniens." Moïse, né à Khoren (ou Khorin) province de Daron, disciple du patriarche Sahag-Arsacidech et de Sahag-Mesrob, l'inventeur de l'alphabet arménien, voyagea très longtemps. Il visita Edesse, Antioche, Alexandrie, Rome, Athènes, Constantinople, et il apprit ainsi un grand nombre de langues. Après avoir traduit la Bible en arménien, il composa une histoire dédiée à Sahag-Asbied, prince de la famille des Pagratides et Marzban d'Arménie (481).

Cette histoire, qu'il rédigea en partie d'après un traité de Pappus d'Alexandrie (fin du IVe siècle), est divisée en trois livres: 1° les origines depuis Haïk, jusqu'à l'établissement des Arsacides; 2° de cette époque jusqu'à la mort de Tiridate; 3° de la mort de Tiridate à l'année 441 de l'ère chrétienne.

On attribue à ce même auteur des instructions préliminaires sur la rhétorique, dans lesquelles on Trouve quelques fragments d'une tragédie perdue d'Euripide: La Péliade, ainsi qu'un traité de géographie.

Elisée, vartabed (1-159) évêque d'Amadounie, a laissé une histoire très complète de la guerre sainte. (2-159)

Les études des caractères des principaux personnages qui y prirent part sont très remarquables, et lui ont valu d'être appelé par Mgr. Sukias, le Xénophon des Arméniens.

L'âge d'or est suivi d'une grande décadence: le VIe siècle ne produit aucun historien. Au VIIe Ohan Mamikonian fait le récit des guerres de Vahan le Loup contre les Perses, et Jebéos Bagratouni, établit d'après Moïse de Khoren une histoire générale de l'Arménie des origines à 660.

Pendant toute cette première période la littérature philosophique est absorbée par la religion. Le premier philosophe théologien est Saint-Grégoire, dont la grande éloquence entraîna la conversion du pays tout entier au christianisme.

Après lui, Elisée, écrivit son "Conseil aux moines", et Moïse de Khoren le "Discours sur Kripsimé". Mambré a laissé une homélie sur la "Résurrection de Lazare", écrite avec une vigueur rare dans la littérature sacrée. Le panégyrique de "la Sainte Croix", de David l'Invincible est également un beau morceau d'éloquence, en même temps qu'une sévère critique des schismes de l'époque. Son livre des "Limites de la connaissance" réfute les théories pyrrhonistes. Enfin une brillante œuvre de dialectique philosophique est celle d'Eznik de Kulpe, intitulée la "Critique des schismes", dirigée principalement contre les sectes grecques.

Dès le VIIIe siècle la langue et la poésie arméniennes subissent l'influence des Arabes, surtout au point de vue de la forme: la pensée resta toujours chrétienne.

L'histoire perd son caractère scientifique. Les historiens se contentent de citations au lieu de recherches dans les anciens manuscrits. Le premier historien de la fin du VIIe siècle est Moïse de Kaghankat, qui écrit l'histoire de la Nation Aghoin, voisine des Arméniens et des Géorgiens, et absorbée ensuite par eux. Moïse raconte leur histoire depuis les origines, et un autre auteur inconnu ajoute ensuite l'histoire de cette nation de la fin du VIIe siècle jusqu'à la fin du Xe. Le VIIIe siècle nous donne seulement un historien: Ghéronde le Prêtre, qui nous a transmis l'histoire des invasions et de la domination arabe, jusqu'à 878. Au IXe siècle il y en a deux: Thomas Artzrouni et Ohan Catholicos. Ohan fait l'histoire arménienne depuis les origines, abrégeant les données de Moïse de Khoren, et la continue jusqu'à son époque. La partie essentielle est l'histoire de la fondation de la troisième dynastie des Bagratounis, et des trois premiers rois de cette dynastie. Thomas fait l'histoire de la "Maison Artzrouni", et de sa dynastie. C'est un historien purement grec: il compose son histoire d'après les monuments historiques du pays. Au Xe siècle l'historien Stéphan Assoghik qui fait l'histoire de la troisième dynastie jusqu'à 1004. Enfin au XIe siècle Aristokès Zastziwertzi fait l'histoire de la chute déplorable de la troisième dynastie et des événements qui l'ont suivie.

La poésie et la philosophie sont toujours absorbées par la religion, et portent le sceau de la littérature arabe. Le représentant de cette phase de la poésie est Grégoire Narékatzi. Son livre intitulé "Narek" est un volume de prières poétiques; la poésie sémitique y règne avec ses qualités et ses défauts. La philosophie se borne à la critique des nombreux schismes de l'époque. Parmi les écrivains de cette période, Grégoire le Magistrat occupe une place à part. Il nous a laissé quatre-vingts "Papiers" (lettres), où il traite du droit, de la famille et des mœurs arméniennes. Il faut noter encore Anania de Schirak dont nous possédons seulement quelques "fragments". Il était pour cette époque, un mathématicien et un astronome de talent, et ses fragments nous démontrent la grande influence exercée à ce moment par la science grecque.

Les Croisades font naître un mouvement universel qui se traduit immédiatement dans la littérature.

Bysance orthodoxe d'une part, Rome catholique de l'autre, essaient l'unification de l'Église indépendante arménienne. De nombreux moines grecs et latins se répandent dans le pays et leurs tentatives ne tardent pas à les faire appeler les "unificateurs." La littérature philosophique s'empare de leurs discussions pendant trois siècles, jusqu'à la domination des Seldjoucides. Le catholicos Nercès le Gracieux (1102-1172) se rend célèbre par ses "circulaires" et ses "lettres" aux bysantins où il traite avec une grande ampleur de vues les questions dogmatiques. Son successeur, Grégoire IV l'Enfant, continue son œuvre. Dans le même domaine, le moine Nersès de Qambrou, surnommé Démosthène et Cicéron, à cause de sa puissance oratoire, se taille une place à part.

Ces écrivains composent également un grand nombre de poésies religieuses; mais à partir du XIIIe siècle la langue classique tombe en décadence. Les historiens ne sont plus guère que des chroniqueurs: Mathéos d'Ourpha (1130) et Grégoire le Prêtre, écrivent une histoire des Croisades.

Le moine Wardan, compose une histoire s'étendant du déluge jusqu'à 1265, et une géographie que St-Martin (orientaliste français) a traduite en français. Kirakos de Gandzak écrit l'histoire arménienne de St-Grégoire jusqu'au XIIIe siècle, elle contient de très intéressants détails sur les origines des Tartares, leur développement et leurs invasions en Arménie. Cette partie du livre a été traduite en français par les Orientalistes Brossé et Dulaurier. Sembat Goudstapel, le frère du roi Héthoum, fait une chronique de 351 à 1331. Au commencement du XIVe siècle Stépannos Orbélian est l'auteur d'une histoire d'une vaste et importante province arménienne, Sunik, également traduite en français. Moghakia est aussi un historien des invasions tartares et de leurs relations avec la dynastie des Roubinians en Cilicie. Mexhithar d'Aïriwan a laissé une chronique très brève de tous les événements passés en Arménie et dans les pays voisins dès les temps les plus reculés jusqu'au XIVe siècle.

Après la chute définitive du royaume arménien en Cilicie, la langue et la littérature tombèrent aussi dans une décadence complète. Dans ces temps de ténèbres l'unique abri de la littérature fut les couvents et son unique objet, la prière. Au XVIIe siècle nous ne trouvons qu'un seul historien, Arakel de Tauris qui nous raconte l'histoire de la dépopulation des grandes provinces arméniennes et leur appauvrissement par le Schah Abbas.

Cette situation dura jusqu'à l'invasion russe, jusqu'en 1820-30. A peine quelques provinces arméniennes furent-elles sous la domination plus ou moins supportable de la Russie, que la pensée arménienne se réveilla. Il n'en fut pas de même dans l'Arménie turque où l'insécurité de la vie des chrétiens rendait impossible tout espoir de relèvement.

Chassée de Turquie, la pensée arménienne se réfugia à Venise et à Vienne: c'est de là qu'est partie la première impulsion donnée à la littérature arménienne moderne. De là ce mouvement gagna Constantinople et Smyrne, et de nombreux journaux et revues furent fondés en même temps que des imprimeries arméniennes se créaient dans les grands centres.

La littérature classique devint à la mode: Dourian, jeune poète et dramaturge, mort à 19 ans, et Pechikthachlian, tragédien-historique, ont laissé des œuvres pleines du patriotisme le plus pur. Les traductions des œuvres françaises d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo, d'Eugène Sue, de Lamartine, etc. développèrent le goût du romantisme.

Dans l'Arménie russe, au contraire c'est l'influence allemande qui prédomine.

Le premier écrivain moderne et le créateur de la langue moderne en Arménie russe est Khatchatour Obovian (né à Erivan), ancien étudiant allemand. Sa première œuvre est "Les blessures de l'Arménie," où il décrit la barbarie persane, au commencement de ce siècle et les tentatives des Arméniens pour recouvrer leur liberté. Ce livre est interdit par la rigoureuse censure russe. Après Abovian vient Stépannos Nazarian et son célèbre collaborateur Makoel Nalbandian, les deux fondateurs de la presse européenne arménienne. Ils publièrent à Moscou leur journal mensuel "L'aurore Boréale",qui était un organe véritablement progressiste. Ces deux publicistes créèrent un courant encore inconnu aux Arméniens. Dans cet organe trouvèrent place tout un groupe d'écrivains qui devinrent ensuite de très bons littérateurs modernes, comme Sembat Schakasise, Gamar Kathipa, Raffi, etc. Contre ce courant progressiste fut créé un autre organe, celui des conservateurs arméniens, "L'Abeille de l'Arménie." D'après cet organe, fondé par un prêtre nommé Stepan Mandinian, tout ce qui était national, bon ou mauvais, devait être gardé intact. "L'Aurore Boréale" cessa vers 1862 et "L'Abeille" resta seule. En 1870 parut le "Mschax" (travailleur) sous la rédaction d'un homme purement européen, Grigor Artzrouni, qui avait fait ses études à Heidelberg et à Zurich. Son talent de publiciste est très connu de plusieurs écrivains européens. A côté de ces deux directions opposées, parurent plusieurs autres organes qui appartenaient à l'un ou à l'autre camp. Nommons seulement le "Siècle Nouveau" (conservateur), "Marteau" (progressiste), "Farase" (progressiste), etc. Toute la presse arménienne-russe est concentrée à Tiflis. Il y eut seulement une tentative faite à Erivan pour publier le "Psak" (la couronne), mais bientôt le gouvernement l'eut interdit. L'organe religieux "Ararat" paraît à Etchmiadzin.

Cette presse, vive et passionnée a déterminé un courant de littérature symbolique nationale, dont les principaux représentants sont: Artzrouni, Gamar-Khatipa, Ruffi, Prochian, Tzérentz, Aghaïan, etc.

Les Arméniens possèdent aussi leur fabuliste: Mechitor, surnommé Coss; il est l'auteur de près de deux cents fables dont le style est aussi pur que les sentences sont morales et élevées. Les littérateurs arméniens le comparent à La Fontaine, et trouvent dans ses fables les mêmes éléments qui ont fait le succès du grand fabuliste français.

La jeunesse arménienne se répand actuellement dans toutes les grandes villes d'Europe pour y faire ses études. La France surtout reçoit chaque année de nombreux étudiants arméniens. La branche qui de tout temps les a attirés, et dans laquelle certains d'entre eux se sont acquis une certaine notoriété, est la médecine.

Les Arméniens viennent à Nancy depuis 1853. Ils suivent les cours des Facultés, quelques-uns les cours de l'École d'agriculture et de l'École normale. A Paris, il y a une centaine d'étudiants arméniens. Montpellier, Toulouse, etc., en comptent aussi quelques-uns. Ils sont en tout 130 dans les universités françaises.

Les universités de Genève et de Zurich sont également fréquentées par quelques étudiants arméniens.

Les crises politiques qui ont secoué l'Arménie, ont naturellement eu leur contrecoup dans la culture intellectuelle de ses habitants. C'est ainsi que du XIIIe au XVe siècle la moyenne intellectuelle s'abaissa très sensiblement et ne se releva qu'à la fin du XVIIe siècle. Les progrès deviennent de plus en plus sensibles en 1839 lors de la promulgation du tanzimat, ou charte d'affranchissement des communautés chrétiennes de la Turquie. Ce sont ces progrès qui ont causé la ruine de tant de villes et la mort de tant de victimes. Le commencement du XXe siècle ne sera certainement pas une ère de prospérité intellectuelle pour l'Arménie.

Cette nation n'a pas fourni seulement des historiens et des littérateurs; de bons peintres, d'excellents architectes, des musiciens, sont également sortis des écoles arméniennes, et ont réussi à se créer une certaine notoriété en Europe.

M. Archag Tchobanian, littérateur très distingué, bien connu de la société parisienne, se propose de nous présenter bientôt sous son vrai jour, l'état intellectuel de son pays, des origines jusqu'à nos jours. Le soin avec lequel sera composée cette Histoire de la littérature arménienne, et le grand intérêt qu'elle présentera pour tous ceux qu'intéresse le sort de cette nation, nous dispensent de nous étendre davantage sur les détails mêmes des œuvres arméniennes. Notre but, beaucoup plus modeste, était de prouver la vitalité intellectuelle de cette nation; en le faisant, nous ne pouvons que regretter les chefs-d'œuvre disparus dans les invasions successives qui ont dévasté ce pays, et ceux que dans d'autres circonstances historiques et économiques, il n'aurait pas manqué de nous donner.

(1-115) L'Islam, impressions et études par le comte Henry de Castries, Paris 1896.

(1-118) Religieux musulmans qui prétendent que l'homme crée ses actes.

(2-118) Religieux soutenant que les actions des créatures doivent être attribuées à Dieu.

(1-124) La plupart des coutumes arméniennes que nous relatons dans ces pages sont tombées en désuétude dans les villes, mais sont encore fréquentes dans le centre du pays.

(1-125) Une preuve de la grande solidarité qui unit les Arméniens de même religion, c'est l'empressement avec lequel les riches prêtent leurs chevaux aux familles pauvres qui unissent leurs enfants et ne pourraient faire le cortège jusqu'à l'église. Cet usage n'existe plus guère que dans les campagnes.

(1-126) Même remarque.

(1-135) Déjà cité.

(1-136) École militaire turque.

(2-136) Voici une anecdote authentique qui fera voir sous son vrai jour l'honnêteté turque que certains auteurs opposent à la fourberie arménienne: Un marchand turc perdit un jour une bourse contenant deux cents pièces d'or. Il fit crier dans la ville qu'il donnerait la moitié du contenu à celui qui l'avait trouvée s'il la rapportait. Un pauvre marin qui avait eu cette chance (?) préférant gagner honnêtement cent pièces d'or que deux cents malhonnêtement, s'empressa de la rapporter. Le marchand voulant garder la somme intacte, déclara qu'avec les pièces se trouvaient des diamants et des perles fines pour une somme égale et que, comme ils n'étaient plus dans la bourse, le marin devait se considérer comme payé, bien heureux d'en être quitte à si bon compte. Celui-ci porta plainte au Cadi qui rendit la sentence suivante: "Toi, tu as trouvé une bourse contenant deux cents pièces d'or, je la garde jusqu'à ce que son propriétaire vienne la réclamer. Toi, tu as perdu une bourse contenant deux-cents pièces d'or et des diamants, ce n'est donc pas la tienne. Va-t-en, et attends qu'on te rapporte ta bourse." La Fontaine n'eut pas mieux trouvé!

(1-142) C'est nous qui soulignons.

(1-144) C'est nous qui soulignons.

(1-147) Voyage en Perse et en Arménie.

(1-150) V. Fontanier, Voyages en Orient, librairie universelle, Paris (1829).

(1-154) Le premier mois de l'année de l'ancien calendrier arménien.

(2-154) Grégoire Markisdros. Lettres.

(1-159) Prêtre-docteur.

(2-159) Histoire, chap. II.

https://www.amazon.com/Voice-Desert-Valerio-Stefano-ebook/dp/B0CJLZ2QY5/

SITEMAP

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT: ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

Athena getting ready to write |

A T H E N A |

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com