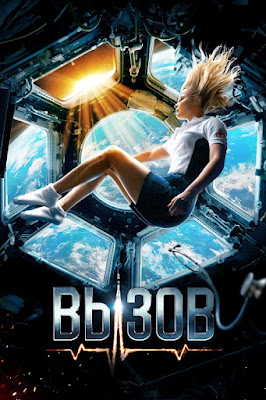

È finalmente in circolazione online al di fuori della Russia, non ufficialmente, il film Vyzov (Вызов), ossia Sfida, il film russo girato in parte nello spazio. Vista la situazione internazionale, è difficile recensirlo obiettivamente, visto che è uno strumento di propaganda di un regime che ha invaso un altro paese bombardando la popolazione civile e sta commettendo ricatti e omicidi. Mi limito quindi a segnalare i suoi aspetti tecnici e le immagini che possono interessare le persone appassionate di spazio, perché è pur sempre il primo lungometraggio girato professionalmente nello spazio da attori e tecnici professionisti.

Ho raccontato alcune fasi della produzione e promozione del film in articoli precedenti: uno, due, tre. In sintesi, a ottobre 2021 l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko sono stati portati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dal cosmonauta Anton Shkaplerov (compagno di volo di Samantha Cristoforetti nel 2014-15), usando una navicella russa Soyuz (la missione MS-19), e vi sono rimasti per dodici giorni per effettuare le riprese della parte spaziale del film, tornando il 17 ottobre con la missione Soyuz MS-18. Il film è uscito nei cinema russi ad aprile 2023.

Procurarsi una copia di Vyzov non è stato facile: visto che almeno per ora non circola nei soliti circuiti di scambio e che abbonarsi dall’Europa a un servizio di streaming russo a pagamento è a dir poco complicato per via dell’embargo e della barriera linguistica, alla fine ho dovuto iscrivermi a dei feed RSS russi e imparare il cirillico quanto bastava per riconoscere il titolo del film nell’elenco dei file disponibili e per capire quale fosse il link giusto per scaricarlo senza finire tempestato da offerte di malware, contenuti senza veli e altre cose del genere.

Il passo successivo è stato reperire una versione dotata di sottotitoli, che ho dato in pasto a DeepL Pro, ottenendo qualcosa di passabile sia in inglese, sia in italiano, con qualche errore macroscopico (tipo quando qualcuno dice che una ragazza è stata accoltellata in un occhio ma in realtà ha preso un cazzotto) ma comunque con una qualità sufficiente a capire almeno i dialoghi di base del film, dai quali emergono alcune chicche inaspettate.

Il film dura ben due ore e 43 minuti, ma se vi interessa vederlo solo per i suoi contenuti tecnici potete saltare tranquillamente il primo quarto d’ora, che contiene solo scene spaziali realizzate in grafica digitale (sia pure di ottima qualità) e qualche breve scena di assistenza medica (recitata) girata realmente nello spazio, e definisce il contesto della storia. Qui sotto, dopo l’allerta spoiler, elenco i minutaggi delle scene tecnicamente interessanti.

In sintesi e senza spoiler:

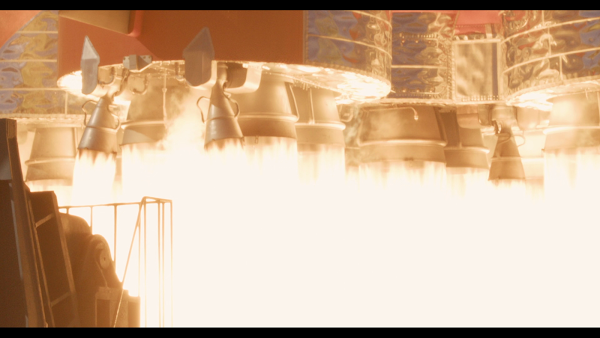

- Il film è realizzato molto bene, con un livello di qualità assolutamente paragonabile a quello di una grossa produzione europea o statunitense, una fotografia curata, un montaggio attentamente pianificato, una protagonista molto fotogenica, e soprattutto con tantissime riprese del centro di addestramento per cosmonauti in Russia e del poligono di lancio, con immagini spettacolari del decollo di una Soyuz che credo non si siano mai viste prima in questa qualità e con queste angolazioni, e con moltissime scene recitate e girate molto professionalmente a bordo della Stazione.

- Nel film compaiono anche estesamente alcuni cosmonauti veri, inseriti sapientemente in ruoli che non richiedevano grandi capacità recitative, ad eccezione di Shkaplerov, che ha una bella parte e se la cava piuttosto bene (ma a quanto pare è stato doppiato).

- La trama è scontata e prevedibile e ha vari momenti di irritante implausibilità tecnica in stile Gravity o The Martian (il film, non il libro) che sarebbe stato perfettamente possibile evitare; c’è la spalla comica, c’è la storia teen (Boris insegna), c’è la storia d’amore, il Dramma Personale nel Passato che fa comodo per caratterizzare rapidamente il personaggio e creare empatia, la crisi che si risolve dopo qualche colpo di scena, e c’è anche una dose abbondante di misoginia e sessismo, anche se la protagonista è una donna, che oltretutto di mestiere fa il chirurgo ed è anche molto quotata per le sue capacità professionali. Ma la società russa è molto maschilista, e si vede. Tutte le posizioni di potere sono in mano a uomini e alla fine è un uomo che le fornisce l’idea giusta che risolve la crisi ed è un uomo che fa da mentore alla protagonista.

-

A questo proposito, ci sono ben due

spogliarellisvestizioni di Yulia Peresild in assenza di peso che faranno sicuramente la gioia di chi apprezza le grazie femminili ma sono assolutamente gratuiti nella trama e sono girati con uno stile, come dire, un po’ tanto compiaciuto. Non è Showgirls nello spazio, per carità, ma siamo lontani dalle eleganti e simboliche capriole in canotta di Sandra Bullock in Gravity (fatte però in assenza di peso simulata, non in orbita per davvero come queste). - Con l’eccezione di una singola scena nella Cupola (che appartiene alla sezione statunitense della Stazione ed è stata fabbricata in Italia), viene mostrata esclusivamente la piccola e claustrofobica sezione russa della Stazione e tutte le riprese interne sono realizzate nei suoi spazi angusti; dal punto di vista del film, è come se gli altri vani della ISS, ben più spaziosi e molto meno spartani, non esistessero. I partner europei non vengono menzionati; gli americani vengono citati solo per prenderli in giro dicendo che loro riciclano l’urina per ottenerne acqua potabile. Nessun riferimento al fatto che sulla Stazione ci sono anche colleghi europei, giapponesi o statunitensi; nessun accenno ai veicoli Dragon. Autarchia pura.

- Il resto del mondo non esiste: non viene neppure menzionato il fatto che il poligono di lancio usato dalla Russia per raggiungere la Stazione oggi sta in Kazakistan, non in Russia (per via della dissoluzione dell’Unione Sovietica), e che i cosmonauti atterrano sempre in Kazakistan. Però la protagonista ha palesemente un iPhone, viene citato di sfuggita Elon Musk e le auto che circolano nelle scene sulla Terra sono occidentali.

- C’è anche una bizzarra nota di complottismo lunare: uno dei protagonisti a un certo punto si lamenta che la distanza massima mai raggiunta dagli esseri umani nello spazio è 400 chilometri, dimenticandosi completamente delle missioni umane sulla Luna, che hanno raggiunto i 400 mila chilometri di distanza dalla Terra (non è un errore di traduzione; subito dopo il personaggio dice che la massima distanza umana è come quella fra due città russe). Eh, ma sono missioni americane, e farebbero capire al pubblico quanto è grezzo e arretrato il programma spaziale russo, fermo ancora all’orbita terrestre per quanto riguarda i voli con equipaggi, quindi immagino che sia meglio non parlarne.

- Il film merita per le sue abbondantissime riprese fatte nello spazio; per il resto, è un fumettone propagandistico che scimmiotta le produzioni occidentali in un “vorrei ma non posso” che per noi è evidente ma di cui probabilmente i comuni spettatori russi non hanno modo di rendersi conto.

ALLERTA SPOILER: Da qui in poi rivelo molti dettagli della trama, per cui se non volete spoiler, non leggete oltre.

La storia inizia con un cosmonauta, “Oleg Bodanov” (interpretato dal vero cosmonauta Oleg Novitsky), che viene ferito gravemente durante una “passeggiata spaziale” all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La causa della lesione è presa di peso da Gravity: una collisione fra satelliti ha causato uno sciame inatteso di detriti spaziali, che ora sono in rotta verso la Stazione. Viene quindi pianificata una manovra d’emergenza per spostare la Stazione dalla traiettoria dei detriti, ed è necessario effettuarla subito, mentre due cosmonauti sono all’esterno.

Il risultato è che Oleg, invece di aggrapparsi con cavo e moschettone a uno dei tanti appigli esterni durante la manovra e starsene buono, fa lo scemo, perde tempo e finisce per essere strattonato e sballottato dall’accelerazione della Stazione, che è assurdamente violenta: le vere manovre della Stazione sono infinitamente più delicate, anche perché uno scossone come quello mostrato nel film solleciterebbe eccessivamente le strutture a sbalzo estremamente leggere e flessibili della ISS.

La premessa che causa la ferita di Oleg è insomma tecnicamente implausibile (e non è che l’inizio delle implausibilità di questo film), ma se non altro il tipo di ferita (conseguente a un impatto contro una parte non tagliente della Stazione) è scelto astutamente dal punto di vista della produzione per evitare di avere spargimenti di sangue a zero g, che sarebbero impraticabili da realizzare sulla ISS e costosissimi da creare bene in grafica digitale.

Oleg rientra a bordo malconcio, aiutato dal collega (il cosmonauta reale Peter Dubrov): ha un trauma interno che richiede un intervento chirurgico, che i cosmonauti non sono addestrati a fare. Un ritorno sulla Terra è fuori questione, perché il polmone collassato di Oleg non gli permetterebbe di rientrare a terra vivo. L’unica alternativa è inviare di corsa un chirurgo sulla Stazione. Peter, intanto, effettua una piccola incisione a Oleg per contenere il danno polmonare.

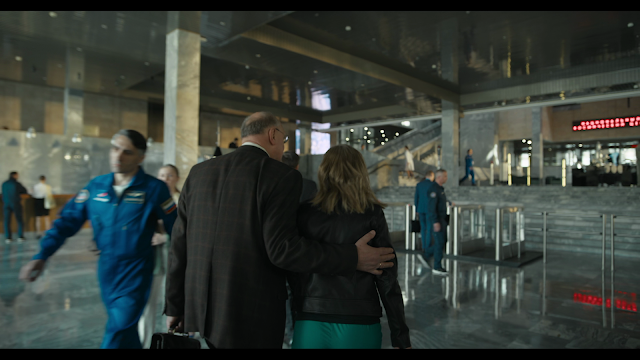

Inizia così la valutazione del da farsi, naturalmente in gran segreto, perché siamo in Russia: Elena Belyaeva (Yulia Peresild), che abbiamo visto agire brillantemente in sala operatoria, viene convocata solo come consulente, mentre i suoi colleghi maschi partecipano pienamente.

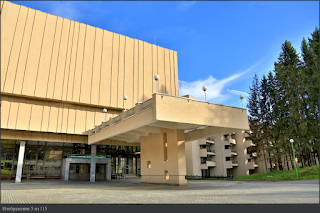

Le scene di interesse spaziale iniziano finalmente a 0:17:50, dopo la parentesi (assolutamente saltabile) per la storia teen e per la presentazione della vita quotidiana di Elena e del suo interesse sentimentale per un collega. Finalmente, dicevo, si arriva a una sede di Roscosmos. O almeno quella che viene spacciata per la sede di Roscosmos, perché in realtà gli interni sfarzosi sono quelli dell’Edificio 1 del Sanatorium di Voronovo, a una quarantina di chilometri da Mosca (elencato in Wikipedia fra le location delle riprese usando questa fonte) e visibile in Google Maps. Anche gli esterni sono quelli del Sanatorium (fonte; fonte; fonte).

Per carità, anche la sede della NASA in The Martian era finta e megagalatticamente più grandiosa di quello che è in realtà, ma almeno The Martian era ambientato nel futuro e possiamo ancora sperare che gli attuali edifici piuttosto blandi, in stile campus universitario degli anni Sessanta, verranno migliorati. In questo film, invece, siamo nel presente.

Questo è l’esterno del Sanatorium di Voronovo:

Queste sono foto del Sanatorium:

Durante la riunione medica, al tavolo siedono solo uomini (a parte l'assistente del Grande Medico Capo, che sta zitta). Yulia, dalla periferia della sala dove è relegata, fa un commento professionale, come medico, e succede questo:

Segue un altro siparietto di vita terrestre, con un flashback al Dramma di Famiglia che tormenta Yulia, e intanto gli uomini arrivano alla conclusione che si deve mandare nello spazio un chirurgo. Inizia così la selezione dei chirurghi da mandare alla ISS, tutti naturalmente uomini. Siamo a 28 minuti dall’inizio.

A 0:35:00 circa Oleg Bogdanov parla dalla Stazione: sembra doppiato, e in effetti IMDB dice che la sua voce è fornita da Aleksandr Ustyugov). Non ha un microfono, e manca completamente il forte rumore ambientale che caratterizza la Stazione. Sospetto che molte delle scene parlate a bordo della Stazione che si vedranno in seguito siano state ridoppiate.

A 0:37:00 facciamo visita al mock-up (replica in scala 1:1) della parte russa della ISS. Arriva Anton Shkaplerov, con il suo vero nome e cognome. Anche lui sembra doppiato (secondo IMDB, è effettivamente doppiato da Dmitry Kozelsky). La spalla comica offre agli altri lo spunto per battutine sulla toilette e per un accenno al riciclo dell’acqua nel segmento statunitense, come se fosse una cosa patetica e primitiva di cui i russi non hanno bisogno.

Segue una lunga fase di selezione dei candidati e di scelta della posizione chirurgica (come girare il paziente e dove improvvisare un tavolo operatorio). A 0:42:00 circa la spalla comica cita per nome Elon Musk. Molte riprese all’interno del mock-up. Interessante anche il sistema operativo sul computer usato da Yulia, che punta a roscossmos.ru (con due S), mentre il dominio reale è Roscosmos.ru.

Ennesimo siparietto-flashback, poi un momento comico (beh, si fa per dire) quando il Grande Capo Vladimir si manifesta telefonicamente per mettere a posto tutto.

Shkaplerov partecipa con Yulia/Yelena a una scenetta comico-esplicativa che serve per chiarire agli spettatori che tipo di intervento dovranno fare, usando un pezzo di pollo.

Finalmente, dopo quasi un’ora di film, a 0:51:30, iniziano i voli a zero g con l’apposito aereo per microgravità usato dai russi (un Ilyushin Il-76). Le riprese sono molto interessanti e autentiche, ad eccezione di un paio di inquadrature esterne dell’aereo fatte in grafica digitale.

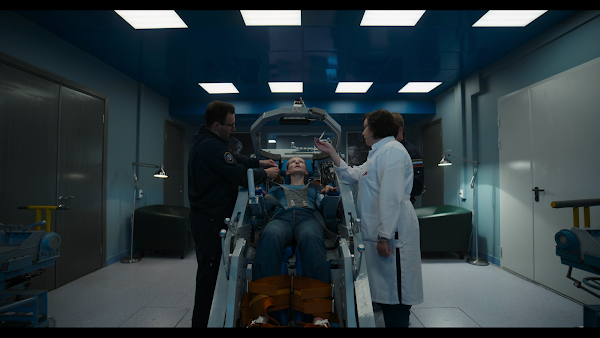

A 1:00:00 arriviamo alle prove di resistenza nella centrifuga. Si vedono bene i dettagli del suo funzionamento (sembra biposto). Yulia è presente, ma non viene invitata a fare la prova, fino a che il Sagace Mentore le offre l’occasione, che supera brillantemente. Le riprese sembrano autentiche, a giudicare dalla deformazione del viso. Del resto, Peresild ha dovuto fare davvero l’addestramento da passeggera cosmonauta per fare questo film e quindi ha dovuto fare davvero qualche giro in centrifuga.

A 1:09:30 circa, uno dei protagonisti fa un commento molto strano sul fatto che la distanza massima mai raggiunta dall’uomo nello spazio è (sarebbe) 400 chilometri. Non è un errore di traduzione, visto che paragona questa distanza a quella che separa Mosca da San Pietroburgo (se ho capito bene). Complottismo strisciante o banale desiderio di ignorare i successi ben maggiori delle imprese spaziali degli Stati Uniti?

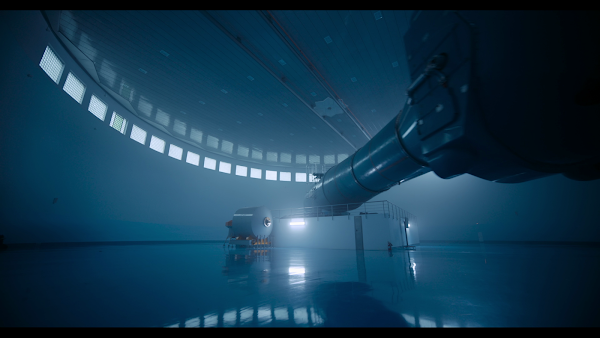

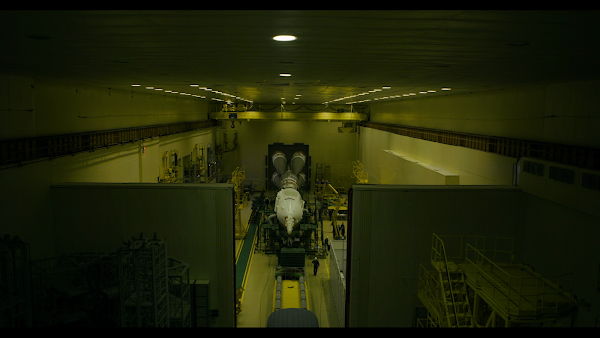

A 1:11:10 assistiamo a magnifiche riprese in 4K del roll-out di un lanciatore Soyuz, che viene portato alla rampa di lancio. Il giro intorno alla rampa dall’alto con un drone e la ripresa del sollevamento del razzo con una telecamera montata in cima al razzo stesso compensano il tedio dell’ora abbondante che è già passata.

Nel frattempo, Yulia è stata scelta come cosmonauta da inviare nello spazio, ovviamente senza che lei lo possa dire a nessuno, ed è già sull’autobus che la porta alla rampa. Addestramento? Preparazione alla gestione delle emergenze? Non servono.

A 1:13:00 c'è anche la proverbiale fermata lungo la strada per fare pipì contro la ruota dell’autobus, come fece Gagarin (ma lei non partecipa; Anton sì, ma non vengono mostrati o spiegati i dettagli).

A 1:16:00 finalmente si va nello spazio! Le riprese del lancio sono davvero spettacolari: un buon minuto di puro space porn reale. I fotogrammi qui sotto non rendono giustizia. La scenetta della telefonata di mamma mentre stanno decollando si poteva anche evitare; rovina la serietà e la bellezza del momento. In compenso le facce che fa Anton sono un capolavoro.

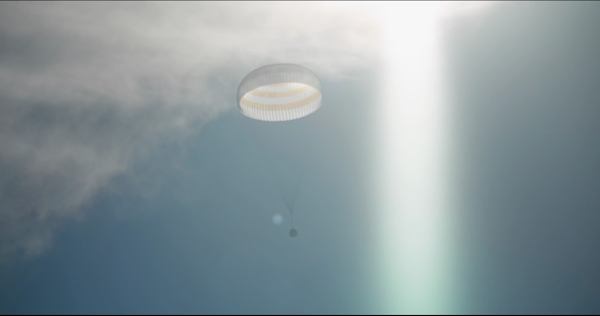

Dopo una breve parentesi di immagini digitali miste a riprese reali per mostrare l’arrivo alla Stazione, iniziano le riprese a bordo della ISS, che sono l’elemento fondamentale del film; tutte, però, sono fatte nella sezione russa, che è fortemente claustrofobica.

Qui comincia la parte veramente interessante del film. Le riprese a bordo sono tante, costruite bene, con un filo logico: si vede che c’è stata una pianificazione attenta della continuity e che la sezione russa è stata messa abbondantemente a disposizione della produzione. Klim Shipenko, regista e cameraman (mandato anche lui nello spazio), fa un gran bel lavoro di inquadratura, di illuminazione e di movimenti macchina, e viene fatto sparire completamente grazie alla grafica digitale (altrimenti lo si vedrebbe riflesso qua e là, per esempio nelle visiere riflettenti delle tute spaziali).

Da qui in poi, a parte qualche scena non essenziale sulla Terra, il resto del film si svolge nello spazio, per davvero, con tutti i dettagli dell’intervento chirurgico, dell’accrocchio concepito da Yelena per ancorarsi al pavimento della Stazione, delle operazioni di soccorso di Oleg e del successivo rientro. Non posso fare a meno di notare l’incredibile silenzio a bordo: avranno spento la ventilazione per le riprese, o hanno ridoppiato tutti? Non si vedono microfoni in giro, e l’audio è fin troppo pulito.

Il primo spogliarello arriva a 1:48:00 circa. Non c’è alcun motivo logico per cui Yulia non possa operare tenendo addosso la T-shirt e i pantaloni che porta ma debba invece assolutamente cambiarsi davanti ai colleghi, restando lungamente in mutande e reggiseno.

Per facilitare i cultori, dico subito che il secondo strip, altrettanto gratuito e prolungato, è a 2:12:00 circa.

Finalmente, a 2:22:00 circa, si vede un pezzo della grande parte non russa della Stazione, con una visita di Yulia/Yelena alla Cupola come premio per il successo dell’intervento e per distrarla dall’emozione del Grande Dramma Familiare che è riaffiorato.

Fin qui andrebbe anche bene, anche con il siparietto di Yulia (non si sa bene perché in canotta, e truccatissima per tutto il tempo, persino durante l’intervento) che manda soldi alla mamma dallo spazio usando il suo iPhone, simbolo dell’occidente degenerato e capitalista (a 2:12:00). Boh.

Ma il momento The Martian, quello in cui dopo tutti gli sforzi di realismo fatti fin qui il regista sente inspiegabilmente e ingiustificabilmente il bisogno di mandare tutto in vacca mostrando una scemenza finale che stride con tutto il resto, arriva subito dopo, a 2:24:00, quando i cosmonauti offrono a Yulia di fare una passeggiata spaziale clandestina.

Già così è abbastanza assurdo proporre a) una EVA clandestina, come se il Controllo Missione non si accorgesse di una depressurizzazione dell’airlock b) una EVA a una persona che non ha fatto il benché minimo addestramento apposito e potrebbe vomitare dentro la tuta per le vertigini e soffocarsi c) far finta che non sia necessario un lungo periodo di preparazione fisiologica prima di qualunque EVA. Ma Yulia decide che l’assurdo non basta e bisogna raggiungere il ridicolo. Infatti che fa? Va a prendersi un vestito lungo e lo indossa per entrare nella tuta. Niente sotto-tuta refrigerante, senza la quale dovrebbe schiattare per surriscaldamento in pochi minuti dentro la tuta.

Ovviamente questa EVA è realizzata in grafica digitale. A Roscosmos non sono stati così scellerati da fargliela fare davvero.

Ci sono anche i festeggiamenti a zero g, perché Oleg si è ripreso...

... e poi si passa al rientro sulla Terra, e alla fine c’è il classico vissero felici e contenti sotto l’amorevole occhio di Putin.

Ecco qualche altro screenshot scelto.