Un blog di Paolo Attivissimo, giornalista informatico e cacciatore di bufale

Informativa privacy e cookie: Questo blog include cookie di terze parti. Non miei (dettagli)

Prossimi eventi pubblici – Sostegno a questo blog – Sci-Fi Universe

Cerca nel blog

2019/10/18

Cose che non vorresti trovare in sala macchine: una scatola misteriosa collegata al motore della nave

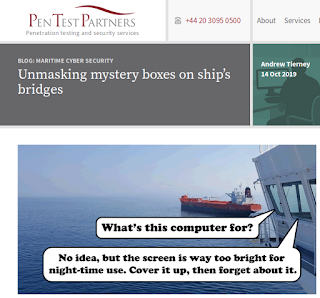

La britannica Pen Test Partners racconta una storia informatica da brivido ambientata in un luogo che difficilmente si associa ai computer: la sala macchine di una nave.

Durante un test di sicurezza, l’azienda ha scoperto che a bordo di una nave (non identificata per riservatezza professionale) c’era un dispositivo ignoto collegato alla rete informatica Ethernet della nave.

Nessuno degli addetti sapeva cosa fosse e non ce n’era traccia nell’inventario della nave. Eppure era accoppiato a un terminale Windows situato sul ponte, la cui luminosità era così intensa che l’equipaggio l’aveva coperto per non farsi abbagliare. Nessuno si era fermato a chiedersi cosa ci facesse lì: tutti hanno pensato che se era lì, ci doveva pur essere una buona ragione. E così il dispositivo era rimasto lì, in bella vista.

L’analisi degli esperti ha rivelato che dal terminale Windows uscivano cavi che lo collegavano ai motori della nave, undici ponti più in basso. Il terminale sconosciuto era in grado di intervenire sui comandi principali dei motori. Ciliegina sulla torta, sul terminale era installata una vecchia versione, difettosa e vulnerabile, di TeamViewer, il popolare programma di controllo remoto.

In altre parole, una nave stava circolando con un sistema di comando a distanza di cui nessuno sapeva nulla e che tutti avevano notato e ignorato presumendo che servisse a qualcosa.

Gli esperti hanno proseguito le proprie indagini e hanno scoperto che il dispositivo Windows era stato installato alcuni anni prima per consentire a un’azienda esterna di monitorare i consumi di carburante e poi era stato dimenticato. La collaborazione con l’azienda era finita, ma nessuno aveva provveduto a spegnere e disinstallare il comando remoto.

Questo malcostume è assai diffuso. Pen Test Partners ha notato che “in ogni singolo test svolto finora abbiamo trovato un sistema o dispositivo che nessuno dei pochi membri d’equipaggio che sapevano della sua esistenza era in grado di dirci a cosa servisse”.

Morale della storia: anche se non avete la responsabilità di una nave, ogni tanto una ricognizione della propria rete aziendale alla ricerca di dispositivi obsoleti o non autorizzati è una buona cosa. Perché se non la fate voi, state sicuri che la farà qualcun altro, probabilmente con cattive intenzioni.

Durante un test di sicurezza, l’azienda ha scoperto che a bordo di una nave (non identificata per riservatezza professionale) c’era un dispositivo ignoto collegato alla rete informatica Ethernet della nave.

Nessuno degli addetti sapeva cosa fosse e non ce n’era traccia nell’inventario della nave. Eppure era accoppiato a un terminale Windows situato sul ponte, la cui luminosità era così intensa che l’equipaggio l’aveva coperto per non farsi abbagliare. Nessuno si era fermato a chiedersi cosa ci facesse lì: tutti hanno pensato che se era lì, ci doveva pur essere una buona ragione. E così il dispositivo era rimasto lì, in bella vista.

L’analisi degli esperti ha rivelato che dal terminale Windows uscivano cavi che lo collegavano ai motori della nave, undici ponti più in basso. Il terminale sconosciuto era in grado di intervenire sui comandi principali dei motori. Ciliegina sulla torta, sul terminale era installata una vecchia versione, difettosa e vulnerabile, di TeamViewer, il popolare programma di controllo remoto.

In altre parole, una nave stava circolando con un sistema di comando a distanza di cui nessuno sapeva nulla e che tutti avevano notato e ignorato presumendo che servisse a qualcosa.

Gli esperti hanno proseguito le proprie indagini e hanno scoperto che il dispositivo Windows era stato installato alcuni anni prima per consentire a un’azienda esterna di monitorare i consumi di carburante e poi era stato dimenticato. La collaborazione con l’azienda era finita, ma nessuno aveva provveduto a spegnere e disinstallare il comando remoto.

Questo malcostume è assai diffuso. Pen Test Partners ha notato che “in ogni singolo test svolto finora abbiamo trovato un sistema o dispositivo che nessuno dei pochi membri d’equipaggio che sapevano della sua esistenza era in grado di dirci a cosa servisse”.

Morale della storia: anche se non avete la responsabilità di una nave, ogni tanto una ricognizione della propria rete aziendale alla ricerca di dispositivi obsoleti o non autorizzati è una buona cosa. Perché se non la fate voi, state sicuri che la farà qualcun altro, probabilmente con cattive intenzioni.

Smartphone Pixel 4 si sblocca anche a occhi chiusi

Visto che la notizia del Samsung S10 sbloccabile troppo facilmente si è rivelata una bufala, segnalo con un pizzico di cautela quest’altra notizia riguardante sistemi di sblocco biometrici.

Sono state pubblicate segnalazioni secondo le quali il Pixel 4, uno degli smartphone di punta di Google, avrebbe un sensore di riconoscimento facciale con un difetto fondamentale: funzionerebbe anche quando l’utente ha gli occhi chiusi.

Questo sensore usa un sistema di machine learning per riconoscere il volto del proprietario e non ha altri sistemi biometrici di accesso (nessun sensore d’impronta). Il software del sensore non controlla se l’utente ha gli occhi aperti o meno, e questo significa che il telefono può essere sbloccato da malintenzionati, bambini o partner ficcanaso semplicemente puntandolo verso il viso del proprietario mentre dorme o è incosciente.

Google ha confermato questa caratteristica nelle pagine di supporto dello smartphone (“Your phone can also be unlocked by someone else if it’s held up to your face, even if your eyes are closed”) e raccomanda di attivare il lockdown nelle situazioni non sicure.

La cosa curiosa è che le immagini del Pixel 4 circolate prima del lancio ufficiale del prodotto includevano un’impostazione etichettata “Richiedi che gli occhi siano aperti” nel menu del riconoscimento facciale, ma quest’opzione non risulta presente nei modelli messi in vendita.

Sono state pubblicate segnalazioni secondo le quali il Pixel 4, uno degli smartphone di punta di Google, avrebbe un sensore di riconoscimento facciale con un difetto fondamentale: funzionerebbe anche quando l’utente ha gli occhi chiusi.

Questo sensore usa un sistema di machine learning per riconoscere il volto del proprietario e non ha altri sistemi biometrici di accesso (nessun sensore d’impronta). Il software del sensore non controlla se l’utente ha gli occhi aperti o meno, e questo significa che il telefono può essere sbloccato da malintenzionati, bambini o partner ficcanaso semplicemente puntandolo verso il viso del proprietario mentre dorme o è incosciente.

Google ha confermato questa caratteristica nelle pagine di supporto dello smartphone (“Your phone can also be unlocked by someone else if it’s held up to your face, even if your eyes are closed”) e raccomanda di attivare il lockdown nelle situazioni non sicure.

La cosa curiosa è che le immagini del Pixel 4 circolate prima del lancio ufficiale del prodotto includevano un’impostazione etichettata “Richiedi che gli occhi siano aperti” nel menu del riconoscimento facciale, ma quest’opzione non risulta presente nei modelli messi in vendita.

Labels:

biometria,

Google,

ReteTreRSI,

riconoscimento facciale,

smartphone

Antibufala: Samsung Galaxy S10 sbloccabile con qualunque impronta digitale! (spoiler: no)

Ultimo aggiornamento: 2019/10/19 8:00.

Nei giorni scorsi è diventata virale la notizia che gli smartphone Samsung Galaxy S10 avrebbero un difetto di sicurezza nel sensore d’impronte, che sbloccherebbe il telefono accettando qualunque impronta digitale di chiunque. Non è così.

La notizia è partita dal tabloid britannico The Sun (copia su Archive.org), che ha raccontato la scoperta di una signora del Regno Unito che ha “scoperto che chiunque poteva accedere al suo telefonino Samsung dopo che aveva installato una protezione per lo schermo da £2,70 che aveva comprato su eBay”.

La notizia ha creato un certo panico mediatico, tanto che una banca online sudcoreana, KaKao Bank, ha consigliato ai propri clienti di disattivare l’opzione di riconoscimento delle impronte. Samsung ha dichiarato che il riconoscimento delle impronte digitali è difettoso e che diffonderà presto un aggiornamento correttivo.

Ma il problema non è drammatico come sembra. La signora britannica, infatti, ha commesso l’errore di memorizzare la propria impronta digitale dopo aver installato la protezione antigraffio, che copre il sensore e interferisce con il suo rilevamento delle impronte. In altre parole, quello che ha fatto la signora è un po’ come memorizzare la propria impronta dopo aver indossato dei guanti di gomma e stupirsi che chiunque indossi gli stessi guanti può sbloccare il telefono.

Alcune segnalazioni suggeriscono che il problema si manifesti anche se si registra l’impronta prima di aver applicato la protezione e che se si applica una protezione il sensore accetti come valida qualunque impronta (il che significherebbe che per sbloccare un telefonino di questo tipo basta appoggiarvi sopra una protezione), ma in ogni caso non si può biasimare la signora per il fatto di non conoscere i dettagli tecnici del funzionamento del suo smartphone e di non sapere che comprare e applicare la protezione sbagliata può sbaragliarne la sicurezza.

A differenza di molti smartphone, infatti, il sensore d’impronta del Galaxy S10 è integrato nello schermo e si basa su ultrasuoni invece di essere ottico o capacitivo come quelli consueti, per cui occorre usare specificamente le protezioni approvate e verificate da Samsung invece di quelle generiche comprate su eBay.

In sintesi: se avete un S10, niente panico. Se avete registrato la vostra impronta digitale dopo aver applicato una protezione allo schermo, toglietela e registrate di nuovo l’impronta, poi comprate una protezione approvata da Samsung. Tutto qui.

Lo stesso tipo di sensore ultrasonico è installato anche sul Note 10.

Fonti aggiuntive: Graham Cluley, The Register.

Nei giorni scorsi è diventata virale la notizia che gli smartphone Samsung Galaxy S10 avrebbero un difetto di sicurezza nel sensore d’impronte, che sbloccherebbe il telefono accettando qualunque impronta digitale di chiunque. Non è così.

La notizia è partita dal tabloid britannico The Sun (copia su Archive.org), che ha raccontato la scoperta di una signora del Regno Unito che ha “scoperto che chiunque poteva accedere al suo telefonino Samsung dopo che aveva installato una protezione per lo schermo da £2,70 che aveva comprato su eBay”.

La notizia ha creato un certo panico mediatico, tanto che una banca online sudcoreana, KaKao Bank, ha consigliato ai propri clienti di disattivare l’opzione di riconoscimento delle impronte. Samsung ha dichiarato che il riconoscimento delle impronte digitali è difettoso e che diffonderà presto un aggiornamento correttivo.

Ma il problema non è drammatico come sembra. La signora britannica, infatti, ha commesso l’errore di memorizzare la propria impronta digitale dopo aver installato la protezione antigraffio, che copre il sensore e interferisce con il suo rilevamento delle impronte. In altre parole, quello che ha fatto la signora è un po’ come memorizzare la propria impronta dopo aver indossato dei guanti di gomma e stupirsi che chiunque indossi gli stessi guanti può sbloccare il telefono.

Alcune segnalazioni suggeriscono che il problema si manifesti anche se si registra l’impronta prima di aver applicato la protezione e che se si applica una protezione il sensore accetti come valida qualunque impronta (il che significherebbe che per sbloccare un telefonino di questo tipo basta appoggiarvi sopra una protezione), ma in ogni caso non si può biasimare la signora per il fatto di non conoscere i dettagli tecnici del funzionamento del suo smartphone e di non sapere che comprare e applicare la protezione sbagliata può sbaragliarne la sicurezza.

A differenza di molti smartphone, infatti, il sensore d’impronta del Galaxy S10 è integrato nello schermo e si basa su ultrasuoni invece di essere ottico o capacitivo come quelli consueti, per cui occorre usare specificamente le protezioni approvate e verificate da Samsung invece di quelle generiche comprate su eBay.

In sintesi: se avete un S10, niente panico. Se avete registrato la vostra impronta digitale dopo aver applicato una protezione allo schermo, toglietela e registrate di nuovo l’impronta, poi comprate una protezione approvata da Samsung. Tutto qui.

Lo stesso tipo di sensore ultrasonico è installato anche sul Note 10.

Fonti aggiuntive: Graham Cluley, The Register.

2019/10/17

Tute spaziali, tute spaziali ovunque

Nei giorni scorsi sono state presentate varie tute spaziali da usare nei futuri viaggi suborbitali, orbitali e lunari nazionali e commerciali. Forse è il caso di chiarire le differenze fra i vari modelli presentati, visto che sono molto profonde e possono creare confusione.

Cominciamo dalla tuta “più spaziale” di tutte: quella presentata dalla NASA come tuta da usare sulla Luna. Si chiama xEMU, che sta per Exploration Extravehicular Mobility Unit.

Si tratta di un prototipo di quella che dovrebbe essere indossata dagli astronauti americani quando torneranno sulla Luna, teoricamente nel 2024 ma più plausibilmente qualche anno più tardi. Rispetto alle tute Apollo di cinquant’anni fa ha parecchie migliorie.

Tanto per cominciare, è molto più flessibile: la donna che la indossava (l’ingegnera di tute spaziali Kristine Davis) si è chinata fino a terra a prendere un sasso, cosa impossibile con quelle Apollo, ma va detto che la tuta non era pressurizzata. Consente rotazioni del tronco e permette di flettere le gambe in una camminata più naturale. Infatti gli astronauti lunari Apollo saltellavano anche perché facevano una fatica enorme a piegare le durissime articolazioni delle gambe delle proprie tute.

Un’altra novità è che la tuta xEMU si adatta a una gamma di corporature molto più ampia, “dal primo percentile femminile al novantanovesimo percentile maschile”, secondo quanto ha dichiarato una delle progettiste durante la presentazione. Le tute Apollo, e anche quelle americane a bordo dello Shuttle e della Stazione Spaziale, non hanno questa adattabilità.

La xEMU è inoltre progettata per resistere meglio alla polvere lunare, finissima ed estremamente adesiva e abrasiva: a differenza di quelle Apollo, non ha cerniere lampo o cavi e i suoi componenti principali sono sigillati. Come si vede nella foto qui sopra, la calotta del casco è molto più grande e la sua parte trasparente è più ampia, offrendo un campo visivo maggiore all’astronauta.

Mancano per ora, però, alcuni dettagli importanti: non ci sono alette parasole (ma è prevista una visiera protettiva sacrificabile, facilmente sostituibile) e non c’è nulla che consenta agli astronauti di fare adattamenti di pressione stringendo il naso o semplicemente di grattarsi il naso o il viso quando serve (le tute attuali hanno un dispositivo Valsalva apposito).

Non ci sarà lo “Snoopy cap”, il cappuccio reggimicrofoni usato dagli astronauti attuali, che è scomodo e spesso causa forte sudorazione: la tuta sarà invece dotata di microfoni multipli che si attiveranno automaticamente.

Inoltre l’entrata nella tuta è relativamente semplificata: invece di due parti (“giacca” e “pantaloni”, da accoppiare a tenuta alla vita), la tuta è normalmente monoblocco (ha parti intercambiabili che però di solito restano montate) e vi si entra dallo sportello posteriore che sta fra lo “zaino” e la tuta stessa, ispirandosi al modello russo, come si può vedere nel video qui sotto. Entrare e uscire non è facile e richiede comunque assistenza, ma questa tecnica elimina uno dei punti delicati delle tute passate.

Lo “zaino” contiene la riserva d’aria e i filtri che rimuovono l’anidride carbonica espirata e anche gli odori e l’umidità, che invece tormentavano gli astronauti lunari Apollo. La miniaturizzazione della tecnologia in questi cinquant’anni ha reso possibile la duplicazione a bordo di quasi tutti i componenti del sistema di sopravvivenza, a differenza del passato, aumentando la sicurezza e l’affidabilità. La tuta xEMU è concepita per gestire temperature da -156°C a +120°C.

Sottolineo ancora una volta che si tratta di un prototipo, che non ha ancora superato i test in vuoto e le fasi di revisione avanzata previste per il 2021, per cui potrebbe subire ancora parecchie modifiche prima del suo debutto, che è previsto a bordo della Stazione prima dell’uso sulla Luna. Altre foto della tuta sono qui su Flickr.

La NASA ha anche presentato la tuta OCSS (Orion Crew Survival System), che è invece realizzata su misura per il singolo astronauta che viaggerà nel veicolo spaziale Orion verso la Luna ed eventualmente Marte; non viene usata per passeggiate spaziali o escursioni lunari, ma serve per proteggere l’astronauta in caso di decompressione improvvisa o incendio durante le fasi più delicate del volo spaziale, come il decollo e il rientro in atmosfera.

La OCSS deriva dalle tute usate a bordo degli Shuttle, ma è più leggera, assorbe meglio i rumori esterni ed è più facile da indossare e da collegare ai sistemi di comunicazione. Il colore arancione è stato scelto, come in passato, per avere la massima visibilità qualora gli astronauti dovessero uscire dalla capsula dopo un ammaraggio al ritorno sulla Terra. I guanti sono ora compatibili con gli schermi touch dei nuovi veicoli spaziali.

Questa tuta è pressurizzata e antincendio, e gestisce meglio le variazioni di temperatura. Sotto la tuta, gli astronauti indosseranno una sorta di calzamaglia foderata di tubicini nei quali scorre liquido refrigerante per rimuovere il calore corporeo in eccesso, come nelle tute attuali. In emergenza, la tuta consente all’astronauta di sopravvivere fino a sei giorni, anche se chiaramente non in condizioni molto agevoli.

La Virgin Galactic, infine, ha presentato le sue “tute spaziali” per i voli suborbitali commerciali che effettuerà a partire dal 2020.

Ho messo le virgolette intorno all’espressione tute spaziali perché Virgin Galactic le chiama così, e formalmente sono tute da usare nello spazio, ma non hanno nessuna delle caratteristiche di sopravvivenza delle tute spaziali convenzionali: si tratta più che altro di divise con alcune imbottiture e ottimizzazioni di traspirazione e termoregolazione, ma non sono in grado di proteggere un astronauta in caso di depressurizzazione della cabina.

Fonti aggiuntive: NASA, NASA, Virgin Galactic.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Cominciamo dalla tuta “più spaziale” di tutte: quella presentata dalla NASA come tuta da usare sulla Luna. Si chiama xEMU, che sta per Exploration Extravehicular Mobility Unit.

|

| La tuta lunare xEMU della NASA. Credit: Loren Grush/TheVerge. |

Si tratta di un prototipo di quella che dovrebbe essere indossata dagli astronauti americani quando torneranno sulla Luna, teoricamente nel 2024 ma più plausibilmente qualche anno più tardi. Rispetto alle tute Apollo di cinquant’anni fa ha parecchie migliorie.

Tanto per cominciare, è molto più flessibile: la donna che la indossava (l’ingegnera di tute spaziali Kristine Davis) si è chinata fino a terra a prendere un sasso, cosa impossibile con quelle Apollo, ma va detto che la tuta non era pressurizzata. Consente rotazioni del tronco e permette di flettere le gambe in una camminata più naturale. Infatti gli astronauti lunari Apollo saltellavano anche perché facevano una fatica enorme a piegare le durissime articolazioni delle gambe delle proprie tute.

Un’altra novità è che la tuta xEMU si adatta a una gamma di corporature molto più ampia, “dal primo percentile femminile al novantanovesimo percentile maschile”, secondo quanto ha dichiarato una delle progettiste durante la presentazione. Le tute Apollo, e anche quelle americane a bordo dello Shuttle e della Stazione Spaziale, non hanno questa adattabilità.

La xEMU è inoltre progettata per resistere meglio alla polvere lunare, finissima ed estremamente adesiva e abrasiva: a differenza di quelle Apollo, non ha cerniere lampo o cavi e i suoi componenti principali sono sigillati. Come si vede nella foto qui sopra, la calotta del casco è molto più grande e la sua parte trasparente è più ampia, offrendo un campo visivo maggiore all’astronauta.

Mancano per ora, però, alcuni dettagli importanti: non ci sono alette parasole (ma è prevista una visiera protettiva sacrificabile, facilmente sostituibile) e non c’è nulla che consenta agli astronauti di fare adattamenti di pressione stringendo il naso o semplicemente di grattarsi il naso o il viso quando serve (le tute attuali hanno un dispositivo Valsalva apposito).

Non ci sarà lo “Snoopy cap”, il cappuccio reggimicrofoni usato dagli astronauti attuali, che è scomodo e spesso causa forte sudorazione: la tuta sarà invece dotata di microfoni multipli che si attiveranno automaticamente.

Inoltre l’entrata nella tuta è relativamente semplificata: invece di due parti (“giacca” e “pantaloni”, da accoppiare a tenuta alla vita), la tuta è normalmente monoblocco (ha parti intercambiabili che però di solito restano montate) e vi si entra dallo sportello posteriore che sta fra lo “zaino” e la tuta stessa, ispirandosi al modello russo, come si può vedere nel video qui sotto. Entrare e uscire non è facile e richiede comunque assistenza, ma questa tecnica elimina uno dei punti delicati delle tute passate.

Lo “zaino” contiene la riserva d’aria e i filtri che rimuovono l’anidride carbonica espirata e anche gli odori e l’umidità, che invece tormentavano gli astronauti lunari Apollo. La miniaturizzazione della tecnologia in questi cinquant’anni ha reso possibile la duplicazione a bordo di quasi tutti i componenti del sistema di sopravvivenza, a differenza del passato, aumentando la sicurezza e l’affidabilità. La tuta xEMU è concepita per gestire temperature da -156°C a +120°C.

Sottolineo ancora una volta che si tratta di un prototipo, che non ha ancora superato i test in vuoto e le fasi di revisione avanzata previste per il 2021, per cui potrebbe subire ancora parecchie modifiche prima del suo debutto, che è previsto a bordo della Stazione prima dell’uso sulla Luna. Altre foto della tuta sono qui su Flickr.

---

La NASA ha anche presentato la tuta OCSS (Orion Crew Survival System), che è invece realizzata su misura per il singolo astronauta che viaggerà nel veicolo spaziale Orion verso la Luna ed eventualmente Marte; non viene usata per passeggiate spaziali o escursioni lunari, ma serve per proteggere l’astronauta in caso di decompressione improvvisa o incendio durante le fasi più delicate del volo spaziale, come il decollo e il rientro in atmosfera.

|

| Credit: NASA/Joel Kowsky. |

La OCSS deriva dalle tute usate a bordo degli Shuttle, ma è più leggera, assorbe meglio i rumori esterni ed è più facile da indossare e da collegare ai sistemi di comunicazione. Il colore arancione è stato scelto, come in passato, per avere la massima visibilità qualora gli astronauti dovessero uscire dalla capsula dopo un ammaraggio al ritorno sulla Terra. I guanti sono ora compatibili con gli schermi touch dei nuovi veicoli spaziali.

Questa tuta è pressurizzata e antincendio, e gestisce meglio le variazioni di temperatura. Sotto la tuta, gli astronauti indosseranno una sorta di calzamaglia foderata di tubicini nei quali scorre liquido refrigerante per rimuovere il calore corporeo in eccesso, come nelle tute attuali. In emergenza, la tuta consente all’astronauta di sopravvivere fino a sei giorni, anche se chiaramente non in condizioni molto agevoli.

---

La Virgin Galactic, infine, ha presentato le sue “tute spaziali” per i voli suborbitali commerciali che effettuerà a partire dal 2020.

Dancing in weightlessness. The world’s first exclusive spacewear system for private astronauts, designed by @UnderArmour in collaboration with @VirginGalactic. https://t.co/FpH4SIjvO0 pic.twitter.com/msXsBulHUi— Virgin Galactic (@virgingalactic) October 16, 2019

Ho messo le virgolette intorno all’espressione tute spaziali perché Virgin Galactic le chiama così, e formalmente sono tute da usare nello spazio, ma non hanno nessuna delle caratteristiche di sopravvivenza delle tute spaziali convenzionali: si tratta più che altro di divise con alcune imbottiture e ottimizzazioni di traspirazione e termoregolazione, ma non sono in grado di proteggere un astronauta in caso di depressurizzazione della cabina.

Fonti aggiuntive: NASA, NASA, Virgin Galactic.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Stasera parlo di complotti lunari a Cadro (Canton Ticino)

Come preannunciato nel calendario pubblico, questa sera alle 20:30 sarò ospite dell’Ideatorio di Cadro (Piazza del Municipio) per una conferenza-dibattito sul tema Complotti lunari: siamo mai stati sulla Luna?, con la moderazione di Giovanni Pellegri.

L’ingresso è libero e ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico.

Aggiornamento (2020/04/19): Il video della conferenza è qui su Youtube.

L’ingresso è libero e ci sarà ampio spazio per le domande del pubblico.

Aggiornamento (2020/04/19): Il video della conferenza è qui su Youtube.

2019/10/16

Retrocomputing 26 ottobre a Milano: Once Upon a Sprite

Segnalo con piacere che l’amico Francesco Sblendorio, insieme con Andrea Ferlito (Codemotion), sta organizzando una giornata di storia dell’informatica, retrocomputing e videogioco classico a Milano sabato 26 ottobre dalle 10 alle 18:30, che si terrà alla Copernico Blend Tower di piazza Quattro Novembre, 7.

Ci saranno “storie, aneddoti, un po’di codice e tecniche arcane” e un coding challenge, spiega la pagina dell’evento, che presenta il programma completo.

Ci saranno “storie, aneddoti, un po’di codice e tecniche arcane” e un coding challenge, spiega la pagina dell’evento, che presenta il programma completo.

Deepfake sempre più sofisticati: un imitatore “aumentato”

Un imitatore, Jim Meskimen, presta la propria voce e le proprie movenze a questo deepfake, nel quale l’intelligenza artificiale e il talento del suo operatore, Sham00k, sostituiscono le fattezze dell'imitatore con quelle del personaggio imitato. Il risultato è impressionante, specialmente se conoscete le voci originali di questi attori e politici imitati.

Dietro le quinte:

Dietro le quinte:

2019/10/15

Video: una serata spaziale con l’astronauta Apollo Alfred Worden

Questo è il video dell’incontro pubblico con l’astronauta Alfred Worden di Apollo 15, tenutosi a Tradate il 2 ottobre scorso al Cinema Grassi di Tradate (strapieno) grazie all’impegno dell’associazione ASIMOF e del Gruppo Astronomico Tradatese. Ho avuto il piacere di essere il suo traduttore. Buona visione!

2019/10/12

I disastri sfiorati dello Shuttle

Chiunque abbia la passione per lo spazio ricorda i due incidenti fatali del programma Shuttle statunitense: la distruzione del Challenger al decollo nel 1986 e la perdita del Columbia nel 2003. In ciascuna tragedia persero la vita sette astronauti. Ma i cinque Shuttle che hanno costituito per trent’anni la colonna portante dei voli spaziali statunitensi ed europei hanno rischiato disastri analoghi in molte altre occasioni, di cui si parla poco.

Il progetto Shuttle, nato negli anni Settanta, fu una sfida tecnologica straordinaria e spesso sottovalutata. Costruire e far volare un veicolo che decolla come un missile, va nello spazio come un’astronave e torna a terra planando come un aliante a 25 volte la velocità del suono, e lo fa ripetutamente portando sette astronauti e oltre venti tonnellate di carico, significò portare al limite la tecnologia aerospaziale dell’epoca.

Quel limite comportò compromessi e rinunce. Il veicolo spaziale non aveva una all-envelope escape capability, ossia la capacità di mettere in salvo gli astronauti in qualunque momento del volo. I vettori Mercury, Apollo, Voskhod e Soyuz ospitavano gli equipaggi dentro una capsula che poteva essere espulsa da un apposito motore a razzo mentre il vettore era sulla rampa o durante l’arrampicata verso lo spazio; lo Shuttle no. In caso di anomalia sulla rampa o durante i primi due minuti del volo, non c’era sostanzialmente nulla da fare; dopo, eventualmente, si poteva tentare una rischiosissima virata per rientrare planando. Gli astronauti lo sapevano e accettavano il rischio.

Durante i primi voli, lo Shuttle Columbia fu dotato di seggiolini eiettabili, che però erano inutili fino allo sgancio dei due booster a propellente solido ed erano usabili solo a velocità inferiori a 5.500 km/h e a quote minori di 39 km.

Quando un giornalista chiese a John Young, comandante della missione inaugurale del programma Shuttle nel 1981, se era possibile eiettarsi mentre i due booster erano accesi, l’astronauta rispose con il suo tipico umorismo laconico: “Basta che tiri la maniglietta”. In altre parole, ci si poteva sì eiettare, ma si finiva nel getto dei motori.

Gli Shuttle erano dotati di un’innovazione particolare: uno scudo termico riutilizzabile, a differenza di quelli ablativi dei veicoli precedenti. Era composto da migliaia di pannelli conformati per adattarsi alla fusoliera e alle ali. Questi pannelli avevano una capacità di protezione termica straordinaria, ma erano meccanicamente fragili: si sbriciolavano al minimo impatto.

Durante la missione militare STS-27, nel 1988, se ne danneggiarono al decollo oltre settecento sull’ala destra e una si staccò completamente, esponendo al calore del rientro l’acciaio e l’alluminio della struttura sottostante. Gli astronauti si resero conto della drammaticità della propria situazione mentre erano in orbita, ispezionando l’esterno con una telecamera montata sul braccio robotico dello Shuttle Atlantis. Il comandante, Robert Gibson, guardando i danni all’ala destra, ammise in seguito di aver pensato che sarebbero morti tutti al rientro.

Essendo una missione militare top secret, le immagini della telecamera furono inviate a terra in forma criptata. Questo ne peggiorò enormemente la qualità e spinse i tecnici a terra a sottovalutare i danni e a dare il via libera per un rientro normale. Gibson era incredulo, ma ubbidì.

Il ritorno sulla Terra andò bene, ma gli astronauti e i tecnici rimasero ammutoliti quando videro i danni che Atlantis aveva subìto. Il fatto che questo Shuttle rientrò nonostante le lesioni estese allo scudo termico e il clima di segretezza che circondò la missione contribuirono all’idea che questo genere di danni fosse normale e non preoccupante.

Quindici anni più tardi, questa stessa fragilità fu la causa del disastro del Columbia, anch’esso lesionato nello scudo termico durante il decollo.

Nel 1999, la missione STS-93 sopravvisse a una grave avaria a uno dei tre motori RS-25 dello Shuttle Columbia. Doveva portare in orbita uno dei carichi più pesanti dell’intera storia dei voli Shuttle: le venti tonnellate del telescopio spaziale Chandra, dedicato all’osservazione dell’universo nella gamma di frequenze dei raggi X.

L’ossigeno liquido che, insieme all’idrogeno liquido, alimentava i motori dello Shuttle passava attraverso una rosa di circa seicento iniettori. Questi iniettori venivano ispezionati dopo ogni volo; se qualcuno risultava danneggiato, veniva tappato con un pernetto placcato d’oro. I motori potevano funzionare senza problemi anche se c’erano vari iniettori tappati in questo modo.

All’accensione dei motori del Columbia, uno di questi pernetti fu letteralmente sparato fuori dalla propria sede a causa della pressione dei gas e colpì la parete interna dell’ugello del motore destro, lesionandola. Questa parete era composta da circa un migliaio di tubicini nei quali fluiva idrogeno liquido per raffreddarla, altrimenti si sarebbe fusa per via del calore della combustione all’interno dell’ugello.

Le lesioni interruppero parzialmente questo flusso. Cinque interruzioni avrebbero comportato il surriscaldamento dell’ugello, l’esplosione del motore e la perdita dello Shuttle e del suo equipaggio. Qui ce ne furono tre.

Il Columbia decollò regolarmente lo stesso, grazie all’intervento compensativo dei computer di bordo che avevano rilevato il problema, ma il motore lesionato arrivò pericolosamente vicino al limite di surriscaldamento.

Come se non bastasse, la comandante, Eileen Collins, riferì un problema a una cella a combustibile che poteva portare alla sua esplosione, e al Controllo Missione i sensori indicavano che uno dei booster a propellente solido non aveva fluido idraulico per orientare il proprio ugello: un altro problema potenzialmente disastroso. Ma i tecnici a terra, durante i secondi concitati dell’arrampicata verso lo spazio, capirono che si trattava rispettivamente di un sensore difettoso e di un corto circuito a un cavo di controllo del motore centrale. La guaina isolante del cavo era stata progressivamente asportata, un volo dopo l’altro, dallo sfregamento contro la testa di una singola vite, deformata e resa tagliente dalla forza eccessiva usata per stringerla. Questo portò alla disattivazione di uno dei due computer ridondanti installati sul motore, riducendo ulteriormente i margini di sicurezza.

Il Controllo Missione, insomma, si trovava con uno Shuttle in corsa verso lo spazio che aveva un motore surriscaldato e un altro che dava problemi di telemetria e in più aveva un computer in avaria che lo faceva lavorare a potenza ridotta. Il Columbia riuscì a malapena a entrare in orbita alla quota pianificata e il resto della missione andò bene, mettendo correttamente in orbita il telescopio Chandra, ma il rischio di perdere uno Shuttle e il suo equipaggio fu di nuovo grande.

A lancio concluso, il direttore di volo, John Shannon, si lasciò scappare un raro commento pubblico sul canale di comunicazione con i controllori: “Altri [lanci] così non ne vogliamo”.

La partenza di uno Shuttle era una coreografia estremamente complessa. In sintesi, prima di tutto venivano accesi i tre motori principali a propellente liquido dello Shuttle, sei secondi prima del lancio, scaglionandoli leggermente per portarli a piena potenza in modo graduale ed evitare sollecitazioni eccessive.

Se questi motori risultavano funzionare correttamente, allora venivano accesi anche i booster laterali a propellente solido. Questi booster, a differenza dei motori dello Shuttle, non potevano essere spenti una volta accesi, e quindi era importante essere sicuri di poter lanciare. Anche perché in cima a quei motori c’erano degli astronauti.

Normalmente, quando quegli astronauti sentivano oscillare lo Shuttle sotto la spinta dei suoi tre motori, capivano che stavano per partire per lo spazio. Ma a giugno del 1984 la missione STS-41D fu interrotta quattro secondi prima del lancio; le missioni STS-51F (luglio 1985), STS-55 (marzo 1993) e STS-51 (agosto 1993) furono fermate tre secondi prima; e la STS-68 (1994) fu interrotta 1,9 secondi prima del lancio a causa di un valore eccessivo di temperatura rilevato da un sensore di uno dei motori.

Quando succedeva un abort di questo genere, gli astronauti si trovavano legati dalle cinture dentro un enorme razzo pieno di propellente che chiaramente non stava funzionando come avrebbe dovuto. Intervenivano potenti getti d’acqua per raffreddare i motori, la passerella di ingresso degli astronauti veniva riavvicinata allo Shuttle e i tecnici del Controllo Missione correvano per mettere in sicurezza il veicolo.

A questo punto gli astronauti dipendevano dai tecnici per sapere se evacuare in fretta lo Shuttle o attendere il ritorno degli addetti alla rampa di lancio. In caso di evacuazione, dovevano uscire dal portello dello Shuttle mentre indossavano circa 40 chilogrammi di tuta e bombole di sopravvivenza, tenendo presente che la cabina del veicolo era puntata verso l’alto e quindi il pavimento era una parete verticale, correre lungo la passerella e infilarsi in una cesta appesa a un cavo che li avrebbe portati verso un bunker ad alcune centinaia di metri di distanza. Sempre che, s’intende, lo Shuttle non fosse esploso nel frattempo.

Le agenzie spaziali sono talmente ben addestrate, competenti e professionali che fanno sembrare facili i lanci di questi grandi vettori, ma se si guarda dietro le quinte si apprezza quanto sia in realtà delicato e complesso il lavoro necessario per mettere delle persone dentro una cabina alleggerita al massimo, legata a qualche centinaio di tonnellate di sostanze altamente esplosive, e accelerare quelle persone verso il vuoto inospitale dello spazio in maniera controllata.

Le lezioni dei disastri passati servono come sprone per lavorare con diligenza e passione per evitare che si ripetano, perché in ogni lancio vale sempre una regola: affinché vada bene, migliaia di componenti devono funzionare tutti correttamente. Ma per farlo andar male basta che non ne funzioni uno.

Fonti: SpaceflightNow, AmericaSpace, Universe Today, American Digest.

Questo mio articolo è stato pubblicato per la prima volta su carta sulla rivista Spazio Magazine dell'Associazione ADAA, è stato aggiornato rispetto alla versione iniziale e vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori di questo blog. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Tecnologia estrema

Il progetto Shuttle, nato negli anni Settanta, fu una sfida tecnologica straordinaria e spesso sottovalutata. Costruire e far volare un veicolo che decolla come un missile, va nello spazio come un’astronave e torna a terra planando come un aliante a 25 volte la velocità del suono, e lo fa ripetutamente portando sette astronauti e oltre venti tonnellate di carico, significò portare al limite la tecnologia aerospaziale dell’epoca.

Quel limite comportò compromessi e rinunce. Il veicolo spaziale non aveva una all-envelope escape capability, ossia la capacità di mettere in salvo gli astronauti in qualunque momento del volo. I vettori Mercury, Apollo, Voskhod e Soyuz ospitavano gli equipaggi dentro una capsula che poteva essere espulsa da un apposito motore a razzo mentre il vettore era sulla rampa o durante l’arrampicata verso lo spazio; lo Shuttle no. In caso di anomalia sulla rampa o durante i primi due minuti del volo, non c’era sostanzialmente nulla da fare; dopo, eventualmente, si poteva tentare una rischiosissima virata per rientrare planando. Gli astronauti lo sapevano e accettavano il rischio.

Durante i primi voli, lo Shuttle Columbia fu dotato di seggiolini eiettabili, che però erano inutili fino allo sgancio dei due booster a propellente solido ed erano usabili solo a velocità inferiori a 5.500 km/h e a quote minori di 39 km.

Quando un giornalista chiese a John Young, comandante della missione inaugurale del programma Shuttle nel 1981, se era possibile eiettarsi mentre i due booster erano accesi, l’astronauta rispose con il suo tipico umorismo laconico: “Basta che tiri la maniglietta”. In altre parole, ci si poteva sì eiettare, ma si finiva nel getto dei motori.

Scudo fragile

Gli Shuttle erano dotati di un’innovazione particolare: uno scudo termico riutilizzabile, a differenza di quelli ablativi dei veicoli precedenti. Era composto da migliaia di pannelli conformati per adattarsi alla fusoliera e alle ali. Questi pannelli avevano una capacità di protezione termica straordinaria, ma erano meccanicamente fragili: si sbriciolavano al minimo impatto.

Durante la missione militare STS-27, nel 1988, se ne danneggiarono al decollo oltre settecento sull’ala destra e una si staccò completamente, esponendo al calore del rientro l’acciaio e l’alluminio della struttura sottostante. Gli astronauti si resero conto della drammaticità della propria situazione mentre erano in orbita, ispezionando l’esterno con una telecamera montata sul braccio robotico dello Shuttle Atlantis. Il comandante, Robert Gibson, guardando i danni all’ala destra, ammise in seguito di aver pensato che sarebbero morti tutti al rientro.

Essendo una missione militare top secret, le immagini della telecamera furono inviate a terra in forma criptata. Questo ne peggiorò enormemente la qualità e spinse i tecnici a terra a sottovalutare i danni e a dare il via libera per un rientro normale. Gibson era incredulo, ma ubbidì.

|

| Missione STS-27: i danni alla fiancata destra dello Shuttle Atlantis, fotografati durante l’atterraggio. |

|

| Dettaglio della foto precedente, che evidenzia le numerosissime scheggiature bianche dello scudo termico. |

|

| Missione STS-27: tracce di metallo fuso dove manca un pannello dello scudo termico; scheggiatura dei pannelli adiacenti. |

|

| Un’altra inquadratura del danno dello scudo di STS-27 mostrato nella foto precedente. |

|

| Missione STS-27: l’ispezione post-volo rivela l’entità dei danni. |

Il ritorno sulla Terra andò bene, ma gli astronauti e i tecnici rimasero ammutoliti quando videro i danni che Atlantis aveva subìto. Il fatto che questo Shuttle rientrò nonostante le lesioni estese allo scudo termico e il clima di segretezza che circondò la missione contribuirono all’idea che questo genere di danni fosse normale e non preoccupante.

Quindici anni più tardi, questa stessa fragilità fu la causa del disastro del Columbia, anch’esso lesionato nello scudo termico durante il decollo.

Motori d’oro

Nel 1999, la missione STS-93 sopravvisse a una grave avaria a uno dei tre motori RS-25 dello Shuttle Columbia. Doveva portare in orbita uno dei carichi più pesanti dell’intera storia dei voli Shuttle: le venti tonnellate del telescopio spaziale Chandra, dedicato all’osservazione dell’universo nella gamma di frequenze dei raggi X.

L’ossigeno liquido che, insieme all’idrogeno liquido, alimentava i motori dello Shuttle passava attraverso una rosa di circa seicento iniettori. Questi iniettori venivano ispezionati dopo ogni volo; se qualcuno risultava danneggiato, veniva tappato con un pernetto placcato d’oro. I motori potevano funzionare senza problemi anche se c’erano vari iniettori tappati in questo modo.

All’accensione dei motori del Columbia, uno di questi pernetti fu letteralmente sparato fuori dalla propria sede a causa della pressione dei gas e colpì la parete interna dell’ugello del motore destro, lesionandola. Questa parete era composta da circa un migliaio di tubicini nei quali fluiva idrogeno liquido per raffreddarla, altrimenti si sarebbe fusa per via del calore della combustione all’interno dell’ugello.

Le lesioni interruppero parzialmente questo flusso. Cinque interruzioni avrebbero comportato il surriscaldamento dell’ugello, l’esplosione del motore e la perdita dello Shuttle e del suo equipaggio. Qui ce ne furono tre.

|

| Missione STS-93: il motore di destra ha una fiammata anomala all’interno dell’ugello. Sta perdendo idrogeno liquido. |

|

| Missione STS-93: al centro, il danno all’interno di un ugello dello Shuttle Columbia. |

|

| Missione STS-93: dettaglio del danno all’ugello del Columbia. |

Il Columbia decollò regolarmente lo stesso, grazie all’intervento compensativo dei computer di bordo che avevano rilevato il problema, ma il motore lesionato arrivò pericolosamente vicino al limite di surriscaldamento.

Come se non bastasse, la comandante, Eileen Collins, riferì un problema a una cella a combustibile che poteva portare alla sua esplosione, e al Controllo Missione i sensori indicavano che uno dei booster a propellente solido non aveva fluido idraulico per orientare il proprio ugello: un altro problema potenzialmente disastroso. Ma i tecnici a terra, durante i secondi concitati dell’arrampicata verso lo spazio, capirono che si trattava rispettivamente di un sensore difettoso e di un corto circuito a un cavo di controllo del motore centrale. La guaina isolante del cavo era stata progressivamente asportata, un volo dopo l’altro, dallo sfregamento contro la testa di una singola vite, deformata e resa tagliente dalla forza eccessiva usata per stringerla. Questo portò alla disattivazione di uno dei due computer ridondanti installati sul motore, riducendo ulteriormente i margini di sicurezza.

Il Controllo Missione, insomma, si trovava con uno Shuttle in corsa verso lo spazio che aveva un motore surriscaldato e un altro che dava problemi di telemetria e in più aveva un computer in avaria che lo faceva lavorare a potenza ridotta. Il Columbia riuscì a malapena a entrare in orbita alla quota pianificata e il resto della missione andò bene, mettendo correttamente in orbita il telescopio Chandra, ma il rischio di perdere uno Shuttle e il suo equipaggio fu di nuovo grande.

A lancio concluso, il direttore di volo, John Shannon, si lasciò scappare un raro commento pubblico sul canale di comunicazione con i controllori: “Altri [lanci] così non ne vogliamo”.

All’ultimo secondo

La partenza di uno Shuttle era una coreografia estremamente complessa. In sintesi, prima di tutto venivano accesi i tre motori principali a propellente liquido dello Shuttle, sei secondi prima del lancio, scaglionandoli leggermente per portarli a piena potenza in modo graduale ed evitare sollecitazioni eccessive.

Se questi motori risultavano funzionare correttamente, allora venivano accesi anche i booster laterali a propellente solido. Questi booster, a differenza dei motori dello Shuttle, non potevano essere spenti una volta accesi, e quindi era importante essere sicuri di poter lanciare. Anche perché in cima a quei motori c’erano degli astronauti.

Normalmente, quando quegli astronauti sentivano oscillare lo Shuttle sotto la spinta dei suoi tre motori, capivano che stavano per partire per lo spazio. Ma a giugno del 1984 la missione STS-41D fu interrotta quattro secondi prima del lancio; le missioni STS-51F (luglio 1985), STS-55 (marzo 1993) e STS-51 (agosto 1993) furono fermate tre secondi prima; e la STS-68 (1994) fu interrotta 1,9 secondi prima del lancio a causa di un valore eccessivo di temperatura rilevato da un sensore di uno dei motori.

#OTD in 1994, STS-68 (Endeavour) safely aborted at T minus 1 second. Shuttle automatic safety systems at work. pic.twitter.com/90kNbZO1ko— NASA History Office (@NASAhistory) August 18, 2016

Quando succedeva un abort di questo genere, gli astronauti si trovavano legati dalle cinture dentro un enorme razzo pieno di propellente che chiaramente non stava funzionando come avrebbe dovuto. Intervenivano potenti getti d’acqua per raffreddare i motori, la passerella di ingresso degli astronauti veniva riavvicinata allo Shuttle e i tecnici del Controllo Missione correvano per mettere in sicurezza il veicolo.

A questo punto gli astronauti dipendevano dai tecnici per sapere se evacuare in fretta lo Shuttle o attendere il ritorno degli addetti alla rampa di lancio. In caso di evacuazione, dovevano uscire dal portello dello Shuttle mentre indossavano circa 40 chilogrammi di tuta e bombole di sopravvivenza, tenendo presente che la cabina del veicolo era puntata verso l’alto e quindi il pavimento era una parete verticale, correre lungo la passerella e infilarsi in una cesta appesa a un cavo che li avrebbe portati verso un bunker ad alcune centinaia di metri di distanza. Sempre che, s’intende, lo Shuttle non fosse esploso nel frattempo.

|

| Il sistema di fuga d’emergenza della rampa 39A nel 2012. |

|

| 1981: Bob Crippen (a sinistra) e John Young (a destra) si addestrano con il sistema di fuga prima del volo inaugurale dello Shuttle. |

Facilità ingannevole

Le agenzie spaziali sono talmente ben addestrate, competenti e professionali che fanno sembrare facili i lanci di questi grandi vettori, ma se si guarda dietro le quinte si apprezza quanto sia in realtà delicato e complesso il lavoro necessario per mettere delle persone dentro una cabina alleggerita al massimo, legata a qualche centinaio di tonnellate di sostanze altamente esplosive, e accelerare quelle persone verso il vuoto inospitale dello spazio in maniera controllata.

Le lezioni dei disastri passati servono come sprone per lavorare con diligenza e passione per evitare che si ripetano, perché in ogni lancio vale sempre una regola: affinché vada bene, migliaia di componenti devono funzionare tutti correttamente. Ma per farlo andar male basta che non ne funzioni uno.

Fonti: SpaceflightNow, AmericaSpace, Universe Today, American Digest.

Questo mio articolo è stato pubblicato per la prima volta su carta sulla rivista Spazio Magazine dell'Associazione ADAA, è stato aggiornato rispetto alla versione iniziale e vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori di questo blog. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

2019/10/10

MacOS Catalina, controllate le applicazioni prima di migrare

MacOS 10.15 Catalina è disponibile al pubblico da qualche giorno, ma prima di installarlo consiglio caldamente, oltre al consueto backup dei dati, di controllare se avete ancora applicazioni a 32 bit.

Catalina, infatti, non supporta più queste applicazioni. Se avete applicazioni a 32 bit che vi servono, controllate se ne esiste una versione a 64 bit e installatela.

Per controllare quali applicazioni sono a 32 bit, mi associo al consiglio di @OSX_rulez: tenendo premuto il tasto Opzione, cliccate sul menu Mela e scegliete la voce “Informazioni di sistema”. Nella finestra che si apre, scegliete Software e poi Applicazioni e sfogliate la lista delle applicazioni, ordinandola in base alla colonna 64 bit).

Nel mio caso, ho trovato una sola applicazione importante a 32 bit, ossia Audacity, l’ho aggiornata alla 2.3.2 che è a 64 bit (e ho aggiornato la relativa libreria FFmpeg), e ho rinunciato alle altre.

Per installare Catalina servono almeno 12 GB di spazio libero secondo il programma d’installazione, ma in realtà ne servono almeno 20, perché l’aggiornamento ne pesa 8.

L’ho installato poco fa su uno dei miei laptop e sembra funzionare a dovere. Ora devo provare le sue nuove funzioni. In particolare mi interesserebbe Sidecar, che consente di usare un iPad come secondo schermo, ma il mio Macbook Pro è troppo vecchio (2015) e non è supportato per questa funzione.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Catalina, infatti, non supporta più queste applicazioni. Se avete applicazioni a 32 bit che vi servono, controllate se ne esiste una versione a 64 bit e installatela.

Per controllare quali applicazioni sono a 32 bit, mi associo al consiglio di @OSX_rulez: tenendo premuto il tasto Opzione, cliccate sul menu Mela e scegliete la voce “Informazioni di sistema”. Nella finestra che si apre, scegliete Software e poi Applicazioni e sfogliate la lista delle applicazioni, ordinandola in base alla colonna 64 bit).

Nel mio caso, ho trovato una sola applicazione importante a 32 bit, ossia Audacity, l’ho aggiornata alla 2.3.2 che è a 64 bit (e ho aggiornato la relativa libreria FFmpeg), e ho rinunciato alle altre.

Per installare Catalina servono almeno 12 GB di spazio libero secondo il programma d’installazione, ma in realtà ne servono almeno 20, perché l’aggiornamento ne pesa 8.

L’ho installato poco fa su uno dei miei laptop e sembra funzionare a dovere. Ora devo provare le sue nuove funzioni. In particolare mi interesserebbe Sidecar, che consente di usare un iPad come secondo schermo, ma il mio Macbook Pro è troppo vecchio (2015) e non è supportato per questa funzione.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Iscriviti a:

Post (Atom)